腰部脊柱管狭窄症はどこを鍛えればいい?腰部脊柱管狭窄症のリハビリについて

2025.03.03

60代以上の高齢者に多い腰部脊柱管狭窄症(ようぶ せきちゅうかん きょうさくしょう)。発症してしまうと、腰の痛みやしびれなどから仕事に影響を及ぼしたり、家事ができなくなるなど、生活の質が下がってしまう例も多いです。

特に腰部脊柱管狭窄症の治療にはコルセットを使う保存治療が多く適用されるので、コルセットを使用していて体を動かせずに筋力が低下してしまい、適切なリハビリを行わないと症状が再発したり悪化してしまう危険性もあります。

今回は、腰部脊柱管狭窄症にリハビリが必要な理由や、自分で行うストレッチの注意点についてご紹介します。

目次

腰部脊柱管狭窄症とは?リハビリが必要な理由となりやすい人

腰部脊柱管狭窄症は、加齢が原因の場合が多いので、早めの治療と早めのリハビリで生活の質を上げていくことが大切です。腰部脊柱管狭窄症の特徴についても見ていきましょう。

腰部脊柱菅狭窄症の特徴

背骨は脊椎とも呼ばれますが、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできています。一つ一つの椎骨には穴が空いていますが、これを脊柱管と呼び、脊髄や脊髄から分かれる神経の通り道となっています。

背骨は体を支えている骨なので常に負担がかかっています。加齢などで骨や靭帯が変性してしまうと脊柱管が狭くなったり脊髄が圧迫されるので、腰部脊柱管狭窄症などリハビリが必要な病気になってしまいます。

60代以降の高齢者に多い

腰部脊柱管狭窄症は、加齢や仕事による負担が原因で起こることが多いので、60代以上の高齢者に多いリハビリが必要な病気です。

高齢者の10人に1人は脊柱菅狭窄症と言われているなかで、住友ファーマが行った調査では、腰部脊柱菅狭窄症の国内推定患者は約240万人という結果が出ています。

そして、その240万人のうち、腰部脊柱管狭窄症と診断されているのは、約3割とされているため、まだまだ疾患の認識が進んでおらず、多くの人がしびれや痛みにより家事・仕事ができないなど悩みを抱えていることがわかるでしょう。

腰部脊柱管狭窄症は、身体機能のみではなく精神的な辛さにもつながるため、早期診断と早期治療で生活の質を上げていくことが重要です。

下肢の痛みの緩和などにリハビリが重要

腰部脊柱管狭窄症の保存療法として、姿勢の変化に伴う狭窄部で神経が圧迫されるストレスをリハビリなどで緩和するため、症状を悪化させないようにストレスの少ない姿勢を保持したり動作を獲得することがあります。

脊柱菅狭窄症の治療法には、保存療法と運動療法(リハビリ)がありますが、手術後、痛みが取れたらできるだけ早い時期にリハビリを行います。

腰部脊柱管狭窄症の患者さんは、下肢症状を誘発しないために前屈位(前かがみ)姿勢気味になるので、下肢関節が固くなることによる痛みを緩和するためにもリハビリが重要です。

【参考:住友ファーマ「腰部脊柱管狭窄症の国内患者数は推定240万人」】

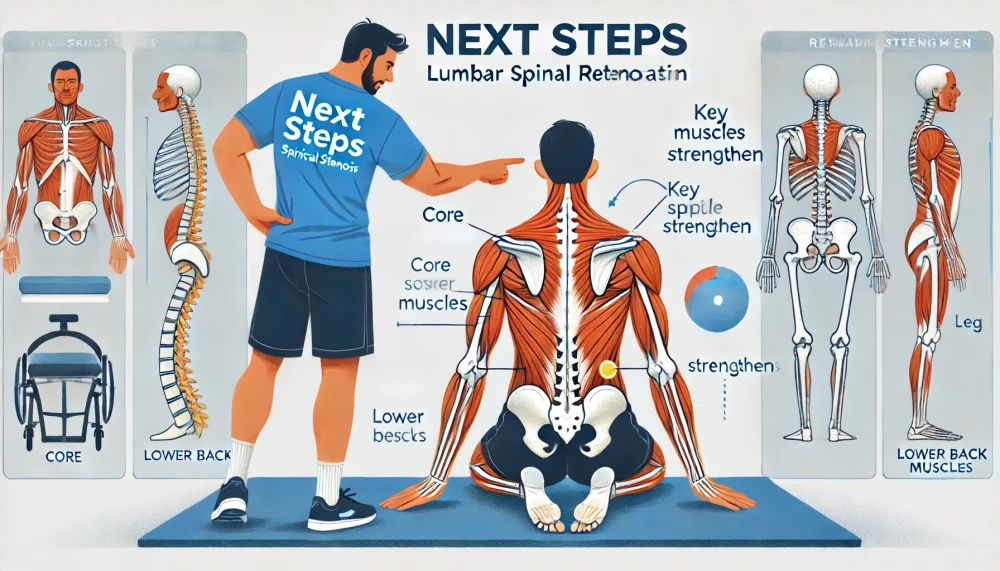

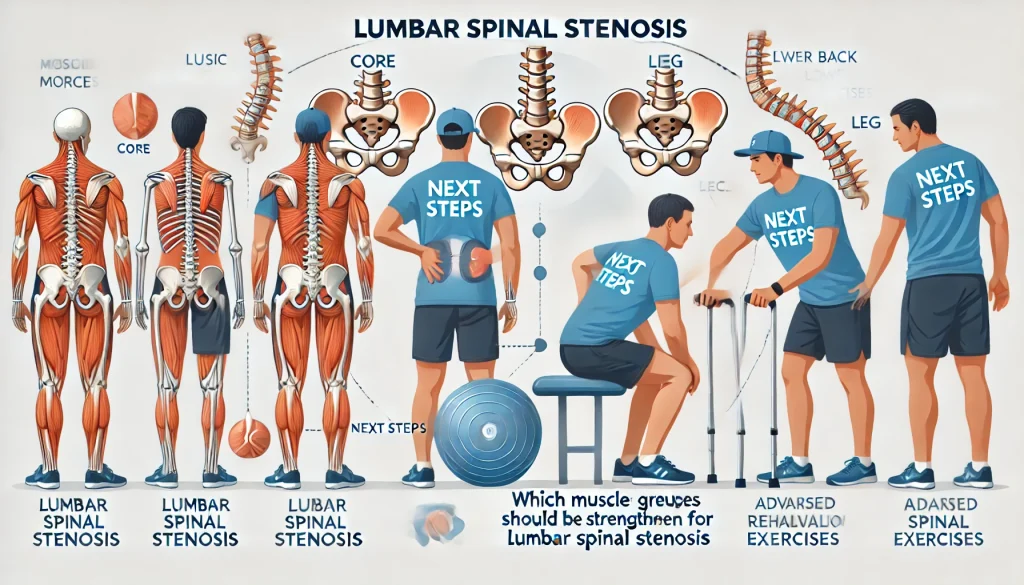

腰部脊柱管狭窄症はどこを鍛えればいい?簡単なリハビリから応用まで

コルセットの着用期間によっては、腹筋や背筋などの筋力の低下が激しい場合もあります。

四つ這いでの腹式呼吸など簡単なリハビリを通して少しづつ筋力を鍛えていきましょう。

腹式呼吸で腹横筋を鍛える

腹横筋とは、腹筋の中で最も深い場所に位置する筋肉で、鍛えると日常生活で起こる腰痛を予防したり、深い深呼吸ができるようになります。お腹をグルっと包むようについているためコルセットのような役割があり、鍛えると椎骨にかかる負荷をサポートし、バランスが安定します。

腰部脊柱管狭窄症のリハビリで腹横筋を鍛えるなら、四つ這いや座位で、仰向けになり両膝を立てて行う腹式呼吸が身体の負担を少なくしつつ、リハビリの効果を得やすいでしょう。

膝かかえストレッチで神経の通り道を広げよう

腰部脊柱管狭窄症のリハビリやストレッチの目的の一つに、「狭くなっている神経の通り道を広げて神経の圧迫を取り除く」ことがあります。

次に紹介する「膝かかえストレッチ」は、神経の通り道を広げ、背中の筋肉をほぐすのに有効です。

- 仰向けになり、太ももをお腹に近づけることを意識しながら両膝をかかえる。

- 両膝をかかえた状態で15秒キープするのを5回程度繰り返して行う。

多裂筋を鍛えて腰や背中の動きを安定させよう

背部のインナーマッスルと言われている多裂筋は、腰や背中の一番深くで作用し、脊椎同士をつなぐように存在しています。

腰を反るときや腰を捻るときに多裂筋が働き、腰や背中の動きを安定させるためにも、多裂筋を鍛えることは重要です。

腰部脊柱管狭窄症のリハビリとして多裂筋を意識した運動を行うなら次に紹介する「バックブリッジ」がおすすめです。

- 仰向けで、膝を立てた状態でお尻を持ち上げます。このときに、膝から首の付け根まで一直線になるように姿勢を意識しましょう。

- この姿勢で20秒保つ運動を2セット程度行います。

- 慣れてきたらバックブリッジの体勢のままで片膝を伸ばし、片足で姿勢を保つのに挑戦してみましょう。多裂筋だけでなく腹筋にも効果的です。

【手術後の注意点】腰部脊柱管狭窄症はどこを鍛えればいい?腰部脊柱管狭窄症の手術後に自分でストレッチを行うさいの注意点

ストレッチや筋トレなどリハビリは、正しい方法で行うことが重要です。自分でストレッチをするさいにも、痛みを無視しないなど注意点について知っておくと効果が出やすくなるでしょう。

痛みを無視して行うと症状を悪化させる

腰部脊柱管狭窄症のリハビリやストレッチを自分で行う場合、筋肉がつっぱる程度にとどめ、痛みやしびれが出るまで無理をしないようにしましょう。

「痛むぐらいのほうがよく効く」とされる場合もありますが、リハビリスタッフがいないところで痛むまでストレッチしてしまうと症状の悪化に気づなかったり、別の部位をケガしてしまう危険があります。

正しい姿勢で行わないと効果が出ない

腰部脊柱管狭窄症のリハビリでは、反り腰にならないように正しい姿勢で行うことが重要です。腰部脊柱管狭窄症の症状が出ている場合に、腰を強く反らすと脊柱管が狭くなる方向に作用するので、より強く神経を圧迫して症状を悪化させてしまう可能性があります。

リハビリは正しい姿勢で行わないと充分なこうかを得られないばかりか怪我の原因となる場合もあるので、お腹に力を入れることを意識して腰を反らないようにしましょう。

症状が軽減しても継続する

ストレッチや腰部脊柱管狭窄症のリハビリをして症状が軽減しても、脊柱菅狭窄症の原因である脊椎の状態や姿勢はすぐに治るものではありません。

そのため、ストレッチを行っていて症状が楽になる場合と、筋肉を付けたい場合は、最低1か月は継続して行いましょう。

まとめ|腰部脊柱管狭窄症はどこを鍛えればいい?

今回は、腰部脊柱管狭窄症(ようぶ せきちゅうかん きょうさくしょう)を抱えているときに「どこを鍛えればいいのか」という疑問をきっかけに、リハビリ内容やストレッチの注意点についてご紹介しました。腰部脊柱管狭窄症とは、背骨の中を通る神経の通り道(脊柱管)が狭くなることで、腰や足に痛みやしびれが起こりやすくなる病気です。

まず、腰部脊柱管狭窄症を発症してしまった場合でも、早めに医師の診断を受け、適切なストレッチやリハビリを続けることで、元気だったころの生活の質(QOL)を取り戻すことは十分可能です。ストレッチを行う際には、痛みが強くなりすぎないように注意し、無理をせずゆっくりと動かすことが大切です。また、腰をひねったり反らしすぎたりすると症状が悪化することがあるので、必ず医師からの指示やリハビリスタッフの指導を受けて進めましょう。

そして、腰部脊柱管狭窄症の原因をきちんと理解し、腰に負担をかけない動きを身につけることが先決です。具体的には、重い物を持ち上げるときはひざを曲げて腰を落としてから持つ、座るときは背筋を伸ばして座るなど、姿勢に気をつけましょう。また、「どこを鍛えればいいのか」と悩んだときには、必ず医師やリハビリスタッフなど専門家の助言を受けながら、自分の症状に合わせたリハビリを継続することが大切です。地道に取り組むことで、少しずつ腰への負担が減り、日常生活でも体が楽に動かせるようになります。