効果的な寝たきりからのリハビリ|進め方3ステップと失敗しない注意点

2025.08.27

病気やケガで長く横になっていると「このまま寝たきりになるのでは」と不安になる方は多いでしょう。寝たきりは身体機能の低下だけでなく、精神面にも大きなダメージを与えます。

そんな不安を和らげるために欠かせないのが、リハビリです。リハビリと聞くと、歩く、トレーニング器具を使うなどのイメージがありますが、実はベッドの上で取り組めるものもあります。

今回は、寝たきりからの回復を目指すリハビリの進め方を3ステップで解説します。心と体に前向きな変化を得るために、寝たきりからのリハビリに関する基本知識を身に付けましょう。

目次

寝たきりからのリハビリはなぜ必要?体への影響と始める理由

病気やケガの回復に、安静は必要です。しかし、横になっている時間が長過ぎると、心身にさまざまな悪影響が及ぶ可能性があります。

そのため、適切なタイミングで寝たきりからのリハビリを始めることが重要です。ここでは、寝たきりの状態が長く続くことで現れる症状を解説します。

参考:J-STAGE「安静臥床が及ぼす全身への影響と離床や運動負荷の効果について」

寝たきりが引き起こす筋力低下の影響

寝たきりの状態で1日を過ごすと、筋肉量が1%減少すると言われています。その落ちた筋肉を回復させるには、少なくとも1週間の時間が必要です。

さらに寝たきりの状態が長引くと、筋肉量はわずか3~5週間で約50%にまで低下するケースもあると言われています。ここまで筋肉が落ちれば、取り戻すにはさらに長い期間がかかるでしょう。

筋力が低下すれば歩く、立ち上がる、食事をするといった日常動作にも負担がかかります。できないことが増えると自信や自立性が失われ、精神面にも大きなダメージがあるだけでなく、介護者の負担が大きくなる点も深刻な問題です。

寝たきりが原因で起こる筋力低下の種類

寝たきりが原因で起こる筋力低下には、主に3つの種類があります。

| 種類 | 特徴 |

| 廃用症候群 | 長期間体を動かさないことで発生する、体と心の機能低下 |

| サルコペニア | 加齢や疾患によって、筋力や筋肉量が著しく低下した状態 |

| フレイル | 健康と要介護の中間、心身の衰えが目立ち始めた状態 |

特に高齢者の場合は、これらの症状をきっかけに筋力低下が一気に進むリスクがあります。だからこそ、早めの対応と普段からの予防が欠かせません。

寝たきりが筋力低下以外に体に与える影響

寝たきりが招く心身への影響は、筋力低下だけではありません。他にも、以下の不調が現れる場合があります。

- 食欲不振

- 骨密度の低下

- 心肺機能の低下

- 皮膚トラブル(褥瘡)

これらの症状は、骨折といった新たな病気やケガのきっかけになるかもしれません。そのため寝たきりの状態であっても、自分の体力や症状に合った範囲から、無理のないリハビリを始めることが大切です。

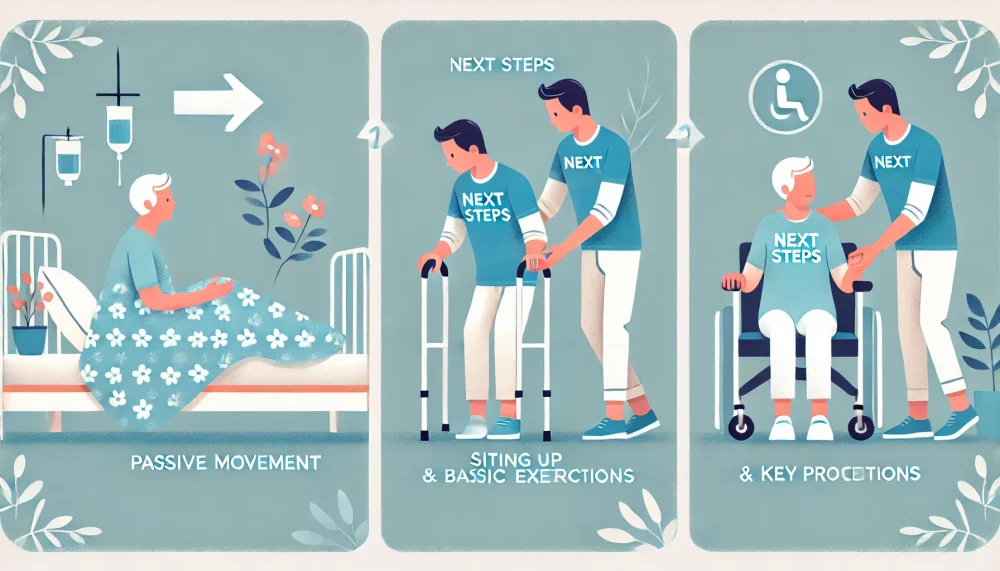

筋力低下を防ぐ!寝たきりからのリハビリの進め方3ステップ

筋力低下を予防したいからといって、いきなりきついリハビリから始めるのはおすすめできません。痛みや不調が出ることもあり、継続が難しくなるでしょう。寝たきりからのリハビリを安全に効率よく進めるために、3つのステップを解説します。

血流を良くする「マッサージ」から始める

長期間寝たきりの状態が続くと、筋肉や関節が硬くなる場合があります。この状態でいきなり本格的なリハビリを行えば、関節や筋肉に痛みが生じるかもしれません。そのため、リハビリはマッサージから始めることが大切です。

血流を促し筋肉の緊張をやわらげる働きがあるため、疲労回復や症状の改善といった効果が見込めます。マッサージにはリラックス効果もあるため、要介護者が「気持ちがいい」と感じる力加減で行うことが重要です。

継続的に取り組み、筋肉の緊張をほぐして血流を良くすれば、本格的なリハビリへの移行もスムーズになるでしょう。

体の柔軟性を高める「ストレッチ」を

マッサージで筋肉や関節の緊張をほぐしたら、次はストレッチなどの軽い運動を取り入れましょう。関節をゆっくりと動かすことで可動域が広がり、ケガの予防につながります。筋肉が伸びることで、リラックス効果が得られる点もメリットです。

ストレッチを通して体を動かす習慣を身に付け、本格的なリハビリに向けて体の状態を整えていきましょう。

「運動」や「筋トレ」で筋力低下を防ぐ

ストレッチが習慣になってきたら、筋力低下を防ぐ「運動」や「筋トレ」を取り入れましょう。運動や筋トレと聞くと大きく体を動かすものをイメージしがちですが、寝たままの状態でベッドの上でできるものもあります。

手軽に取り組めるのが、手のひらや足の指を開いたり閉じたりする運動です。可能であれば仰向けの状態でひざを曲げ、お尻を持ち上げるヒップリフトを取り入れるのも良いでしょう。

体を起こせるようであれば、水を入れたペットボトルを両手で持ち、上下に動かす運動もおすすめです。いずれの運動も症状や筋力、体力に合わせて、無理のない範囲から始めましょう。

やりすぎは逆効果?寝たきりからのリハビリを進める際の注意点

リハビリは筋力回復に欠かせない大切なプロセスですが、効果があるからといって無理に進めるのは禁物です。過度なリハビリは別のケガの原因や、心身のストレスになる可能性も考えられます。寝たきりからのリハビリの効果を高めるために、注意点すべき点を理解しておきましょう。

無理のない方法・ペースで取り組む

同じ病気やケガでも、回復までのペースには個人差があります。無理にハイペースでリハビリを進めれば、新たなケガを招いたり疲れがたまって思わぬ事故につながったりするかもしれません。

体力や症状の程度、生活環境は人それぞれ異なります。自分に合った方法やペースをみつけ、無理なく続けられる形でリハビリに取り組みましょう。

「自分でやる」意識を大切に

リハビリの目的は、自立の促進です。自分でできることが増えれば自信がつき、リハビリへのモチベーションが上がります。また、さらなる機能回復にも期待できるでしょう。

食後にお皿を重ねる、コップで水を飲むといった日常動作も、立派なリハビリの1つです。こうしたリハビリのチャンスを奪ってしまうことがないよう、適切なタイミング、適切な量のサポートを意識しましょう。

毎日コツコツ続ける

リハビリを始めたからといって、すぐに症状が回復するわけではありません。筋力の回復には時間がかかるため、リハビリは継続することが重要です。

そのため、リハビリのメニューを決める際は、毎日続けられるかという視点をもって検討しましょう。

意識してたんぱく質をとる

運動や筋トレの効果を高めるには、食事内容も欠かせないポイントです。筋肉の材料となる栄養素が不足していると、筋力アップにつながりにくくなります。

特に重要となる栄養素が、筋肉の材料となる「たんぱく質」です。ただし、たんぱく質ばかりをとりすぎると他の栄養素とのバランスが崩れ、体調を崩すおそれもあります。たんぱく質を意識しつつ、鉄やカルシウムなど、他の栄養素も含めたバランスの良い食事を心がけましょう。

参考:厚生労働省「高齢者」

まとめ|寝たきりからのリハビリは長期的視点で焦らず取り組もう

長いあいだベッドの上で過ごす「寝たきり」の状態が続くと、体や心にさまざまな悪い影響が出てきます。特に体を支えるための筋肉が弱くなってしまうと、元の状態に戻るまでにとても時間がかかってしまいます。

そのため、ある程度体調が落ち着いて「安静にしておく期間」が終わったら、できるだけ早めにリハビリを始めることが大切です。そうすることで、筋力の低下や体の機能の衰えを防ぐことができます。

でも注意が必要なのは、「いきなり激しい運動をする」のはよくないということです。急に動かしすぎると、逆に体を痛めてしまったり、新たなケガや体調不良を引き起こす可能性もあります。

だからこそ、最初はマッサージなどの軽い刺激から始めて、体を少しずつ動かすことに慣らすことがポイントです。そこから徐々に、簡単な体操や座る練習、立つ練習など、自分に合ったリハビリを少しずつ進めていきましょう。

リハビリは短期間で成果が出るとは限りません。「あせらず、自分のペースで少しずつ進めること」がとても大切です。毎日の小さな積み重ねが、のちの大きな回復につながります。

自分の体と相談しながら、長い目で見て、あきらめずにリハビリを続けることが元気な生活への第一歩になります。