緊張筋(赤筋)の役割とは?相性筋との違いと、リハビリ現場で知っておきたい基礎知識

2025.10.22

「リハビリを頑張っているのに、どうしても体が突っ張ってしまう」「マッサージしても、すぐに筋肉が硬くなってしまう……」そんな悩みはありませんか?

実は、私たちの筋肉には、姿勢をじっと支えるのが得意な「緊張筋(赤筋)」というタイプがあります。この筋肉の性質を正しく理解していないと、良かれと思ってやっている運動が、かえって体を硬くさせてしまうことも少なくありません。

今回は、リハビリの現場視点で、緊張筋の仕組みや『相性筋』との違い、そして体を楽に動かすための整え方を分かりやすくお伝えします。

目次

【基本】体を支える力の秘密!姿勢と動作を整える筋の緊張を解説

筋の緊張とは、私たちが無意識に姿勢を保ち、立ったり歩いたりできるために欠かせない働きです。筋の緊張が高まると動作がぎこちなくなり、逆に緩みすぎると体を支えられません。ここでは、体の安定性とスムーズな動きの両方を実現する仕組みを紹介します。

姿勢を支える「緊張筋」と、動作を作る「相性筋」

| 特徴 | 緊張筋(赤筋) | 相性筋(白筋) |

| 主な役割 | 姿勢をじっと支える | 素早く動く、力を出す |

| 収縮スピード | ゆっくり(持続的) | 速い(瞬発的) |

| 疲れやすさ | 疲れにくい | 疲れやすい |

| 代表的な部位 | ヒラメ筋、脊柱起立筋 | 腹直筋、上腕二頭筋 |

| 異常時の傾向 | 硬くこわばりやすい | 弱くなり(萎縮し)やすい |

実は、筋肉はその役割によって2つのタイプに分けられます。

- 緊張筋(赤筋): 24時間体制で姿勢をじっと支える『警備員』のような筋肉。疲れにくいのが特徴です。

- 相性筋(白筋): 瞬発的に大きな動きを作る『アスリート』のような筋肉。力は強いですが疲れやすいのが特徴です。

リハビリ現場で体がガチガチになっている方の多くは、この緊張筋が過剰に働きすぎている状態にあります。

筋の緊張の役割と仕組み

筋の緊張には「姿勢を保つ」「動きをスムーズにする」「体温を維持する」という重要な役割があります。人の筋肉は、安静時でも一定の緊張を保ち、神経の働きによって自動的に強さを調整しています。これにより、椅子に座っても背中が崩れすぎず、立ち上がるときにも転ばずに動作が行えるのです。

代表的な緊張筋には、以下のようなものがあります。

- 首・肩: 僧帽筋(上部)、肩甲挙筋

- 腰・背中: 脊柱起立筋、腰方形筋

- 足: 腸腰筋、ヒラメ筋、大腿筋膜張筋

これらは日常生活で常に使われるため、疾患や不良姿勢の影響で非常に硬くなりやすい部位です。

例えば、階段を上る際は足の筋肉が瞬時に緊張して体を支え、逆にリラックスして眠るときには緊張が下がり、体をしっかりと休ませることができます。また、寒さで体がぶるっと震えるのも、筋の緊張によって体温を維持する反応です。

このように、筋の緊張は姿勢や動作のコントロールだけでなく、生命維持に欠かせない体温調節にも深く関わっているのです。

筋の緊張と固有感覚の関係

筋の緊張をうまくコントロールするには、「固有感覚」の働きが欠かせません。固有感覚とは、手足や体が今どの位置にあり、どのように動いているのかを感じ取る能力のことです。筋肉や関節にあるセンサーが脳に情報を送り、その情報をもとに筋緊張の強さを自動的に調整しています。

例えば、でこぼこ道を歩く際、固有感覚が働くことで足首や膝の筋緊張が瞬時に変化してバランスを崩さずに歩けます。逆に、この感覚がうまく働かないと、筋の緊張の調整が乱れてぎこちない動きや転倒のリスクが高まります。

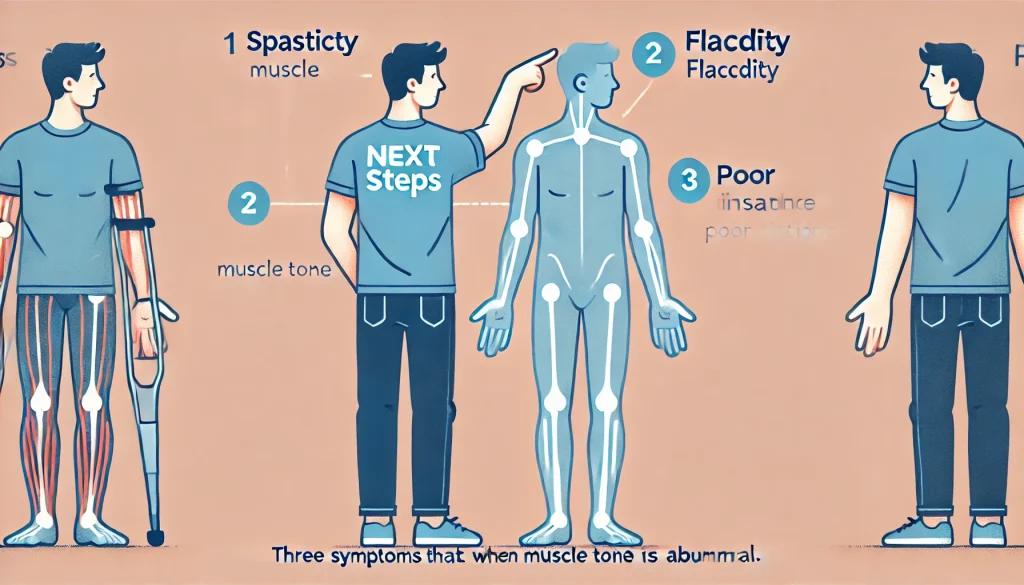

筋の緊張に異常が起きると現れる症状3選|関係する病気まで

筋の緊張は、体を支えて動作をスムーズに行うために必要ですが、異常が起きると日常生活に大きな影響を与えます。代表的な症状を3つ紹介し、それぞれがどのような病気や動作の困難さにつながるのかを解説します。

伸張反射・姿勢反射の乱れ

伸張反射とは、筋肉が急に引き伸ばされたときに反射的に縮み、筋肉が伸びすぎるのを防ぐ仕組みのことです。転倒を防ぎ、姿勢を安定させる大切な働きをしています。しかし、脳や脊髄に異常があると、この反射が過剰になったり逆に弱まったりしてスムーズな動作が難しくなります。

例えば、階段を降りるときに足が思うように動かず、踏み外しやすくなることがあります。こうした伸張反射や姿勢反射の乱れは、バランス低下や転倒の大きな要因となるのです。

痙縮(けいしゅく)の症状

痙縮(けいしゅく)は、筋肉が持続的に強く縮んでしまい、関節が動かしにくくなる状態を指します。リハビリ現場ではよく『手足が勝手に突っ張ってしまう』『力が入ったまま抜けない』と表現される状態です。腕が曲がったまま伸ばせなかったり、足が突っ張って歩きにくくなったりするなどの症状が代表的です。これは「強すぎる筋緊張」によって起こります。

痙縮の発症は、脳血管障害後の発症1週間の時点で約2割の患者に見られ、6か月後には2〜4割にまで増加するとされています。つまり、発症直後から経過を追う中で痙縮が進行する可能性があるため、早期に予防や対処を始めることが大切です。

痙縮は生活の自立度を下げる大きな要因となるため、リハビリや治療によるコントロールが重要になります。

固縮(こしゅく)・弛緩(しかん)

固縮とは、関節を動かそうとしたときに筋肉全体がガチガチに硬くなってしまう症状で、特にパーキンソン病の患者によく見られます。脳からの運動指令や抑制がうまく伝わらず、筋肉が常に過剰な緊張状態になるためです。

一方で弛緩は、筋肉に力が入らずゆるみすぎてしまう状態で、主に脳や脊髄、末梢神経の損傷によって神経からの刺激が筋肉に届かないことが原因で起こります。

例えば、固縮では手足がロボットのようにぎこちなく動き、弛緩では立ち上がることすら困難になるのが特徴です。現れ方は正反対ですが、どちらも筋緊張の異常であり、生活動作を妨げる大きな要因となります。

筋の緊張に効くリハビリ法|ストレッチや筋トレの実践アプローチ

筋の緊張に異常がある場合でも、適切なリハビリを行うことで動作の改善や生活の質の向上が期待できます。代表的なリハビリ方法と、どのように役立つのかを理解しておきましょう。

基本的な運動療法

筋の緊張を調整するには、ストレッチや筋力トレーニングなどの基本的な運動が効果的です。例えば、ふくらはぎや太もものストレッチは筋肉のこわばりを和らげ、痙縮の症状改善に役立ちます。また、軽いスクワットなどの筋力トレーニングは、必要な筋緊張を維持しながら体の安定性を高めることができます。

日常的に無理のない運動を続けることが、筋緊張のバランスを整え、歩行や日常動作をスムーズにする第一歩となるでしょう。

例えば、緊張筋(赤筋)が硬くなっている場合、単に揉むだけでは不十分です。私たちは、『頑張りすぎている緊張筋を休ませるための環境調整』と、『サボってしまっている相性筋を刺激するトレーニング』を組み合わせて、根本的な動きやすさを追求します。

装具や物理的サポートの活用

筋緊張の異常が強い場合は、装具やリハビリ機器のサポートが役立ちます。

ある研究では、慢性脊髄損傷の患者に対して経皮的脊髄刺激(tSCS)を行うと、刺激を受けた直後に下肢の痙縮が改善して歩行や姿勢保持が一時的に安定することがわかっています。また、体外衝撃波法(ESWT)を用いた研究では、脳性麻痺や脳卒中、多発性硬化症の痙縮に対して、筋緊張の低下、運動機能の向上が報告されました。

特に、筋肉の短縮や硬さなどの二次的な障害に対しては、比較的長く効果が続くことが示されています。専門家の指導のもとで、装具や物理療法を組み合わせて活用すると、筋緊張異常による障害の軽減や生活動作の安全性向上が期待できます。

参考:J-stage「痙縮病態から考える早期介入の痙縮軽減と物理療法の可能性」

神経・感覚へのアプローチ

筋の緊張は単に筋肉自体の問題ではなく、神経や感覚系の働きと密接に関係しています。筋肉が硬くなる原因には脳や脊髄からの神経信号の過剰な興奮や、感覚情報の処理の偏りも関わっているため、筋肉だけでなく神経や感覚に働きかけるアプローチが重要です。

具体的には、関節を軽く揺らしたり、皮膚に優しく触れたりなどの刺激を与えると、神経の反射活動が調整されて筋緊張が和らぐことがあります。また、感覚入力を組み合わせた運動療法では、患者自身が体の動きを意識しやすくなり、運動制御や姿勢保持の改善にもつながります。

Q&A:体の硬さや緊張を根本から変えるための、よくある質問と回答

Q. 緊張筋が硬くなりやすい人の特徴はありますか?

A. 長時間同じ姿勢(デスクワークや立ち仕事)を続けている方や、脳梗塞などの疾患により特定の筋肉に常に力が入ってしまう方に多く見られます。また、ストレスなどの精神的な緊張も、無意識に緊張筋を強張らせる原因となります。

Q. 緊張筋はマッサージだけでほぐれますか?

A. 一時的な緩和にはなりますが、マッサージだけでは不十分なことが多いです。緊張筋は「姿勢を支える」という任務を遂行しているため、マッサージで緩めても、姿勢や動きの癖が変わらなければすぐに元の硬さに戻ってしまいます。弱っている他の筋肉(相性筋)を活性化させるなど、根本的なバランス調整が大切です。

Q. 自分で「緊張筋」をチェックする方法はありますか?

A. 完全にリラックスして座ったり寝たりしているときでも、首筋やふくらはぎが常にパンパンに張っているように感じる場合は、緊張筋が過剰に働いているサインかもしれません。一度、リハビリの専門職に全身の緊張バランスを評価してもらうのが安心です。

まとめ|筋の緊張を理解して日常の動作やリハビリで体をラクに

筋の緊張とは、私たちの体が姿勢を保ち、スムーズに動いたりするために欠かせない仕組みのことです。立つ・歩く・物を持つといった日常の動作も、この筋の緊張によって支えられています。

しかし、姿勢を支える「緊張筋(赤筋)」が過剰に働いて硬くなったり、逆に筋肉の張りが低くなったりすると、体にさまざまな不具合が生じます。特に、筋肉が硬くこわばる「痙縮(けいしゅく)」や「固縮(こしゅく)」といった症状が現れると、関節が動かしにくくなり、歩行や日常生活の動作に大きな影響を及ぼすことがあります。

このような状態を改善するためには、頑張りすぎている筋肉を緩め、サボっている筋肉を呼び起こすリハビリによる正しいアプローチが大切です。たとえば、ストレッチで筋肉をゆるめる方法、筋力トレーニングで体を安定させる方法、さらに装具の使用や電気刺激療法など、目的や状態に合わせたリハビリを行うことで、動作の安定や安全性の向上が期待できます。

大切なのは、緊張筋の仕組みを正しく理解し、専門的な視点をもって日常の運動や生活習慣に取り入れることです。無理のない範囲で継続していけば、体をラクに保ち、より快適に動ける毎日につながるでしょう。