歩きにくさの正体は「内側ホイップ?」原因とリハビリでの対策

2025.09.15

内側ホイップという言葉を聞いたとき、どのような現象を想像しますか?内側ホイップは、リハビリの現場で使用される言葉で、「降り出した足が内側に振られる現象」を指します。

内側ホイップが生じる原因は、筋力低下や柔軟性低下、義士や装具の不具合などさまざまです。発生してから適切な対応を行わないと、転倒リスク増大や関節痛のリスク、疲れやすさにつながり、生活の質が低下する恐れがあります。

そのような状態を防ぐには、なるべく早くに適切な対応を行うことが大切です。負担の少ない正しい歩きを獲得するために、内側ホイップの全体像や改善方法を理解しましょう。

目次

【内側ホイップとは?】現象の解説と発生しやすい疾患について

内側ホイップは歩行中に生じる現象の1つで、脳卒中後遺症の神経疾患や整形外科疾患、義足歩行に多く見られるのが特徴です。内側ホイップとはどのような現象なのでしょうか。

ここでは、詳しい現象の内容やどのような疾患に多く見られるのかを解説します。

歩行中に見られる内側ホイップとは?

内側ホイップとは、歩行中に振りだす下肢の踵が内側に向く現象のことです。正常歩行とは異なる動きで、放置すると歩行時にさまざまな影響を及ぼします。

- 余計な動きになり疲れやすくなる

- 足先が地面にかかり転倒につながる

- 膝痛や股関節痛の原因になる

- 義足や装具の破損を早める

異常歩行と呼ばれる内側ホイップが見られたら、早期のリハビリ介入で修正を行い、身体にトラブルが起こらないよう注意しましょう。

内側ホイップが見られる疾患や状態

内側ホイップは、大腿義足を使う方に多く見られるのが特徴ですが、他の疾患でも内側ホイップが見られるケースがあります。

<内側ホイップが見られる疾患>

- 脳梗塞後の片麻痺

- 脳性麻痺

- パーキンソン病などの神経疾患

- 股関節や膝関節疾患

大腿義足を使用する方だけでなく、神経疾患や整形疾患でも内側ホイップは起こると覚えておきましょう。

参考:J-stage第30回関東甲信越ブロック理学療法士協会「膝内側半月板損傷に伏在神経様症状を呈した症例」

外側ホイップとの違いは?

異常歩行は、内側ホイップだけでなく、外側ホイップと呼ばれる現象も存在します。外側ホイップは内側ホイップとは異なり、振りだす足の踵が外に向く歩行異常で、疲れやすさや転倒リスク増大の原因にもなります。

外側ホイップも大腿義足を使用する方や神経疾患、整形外科疾患で見られるのが特徴です。

内側ホイップの原因を解説!現象を理解し正しいリハビリに繋げる

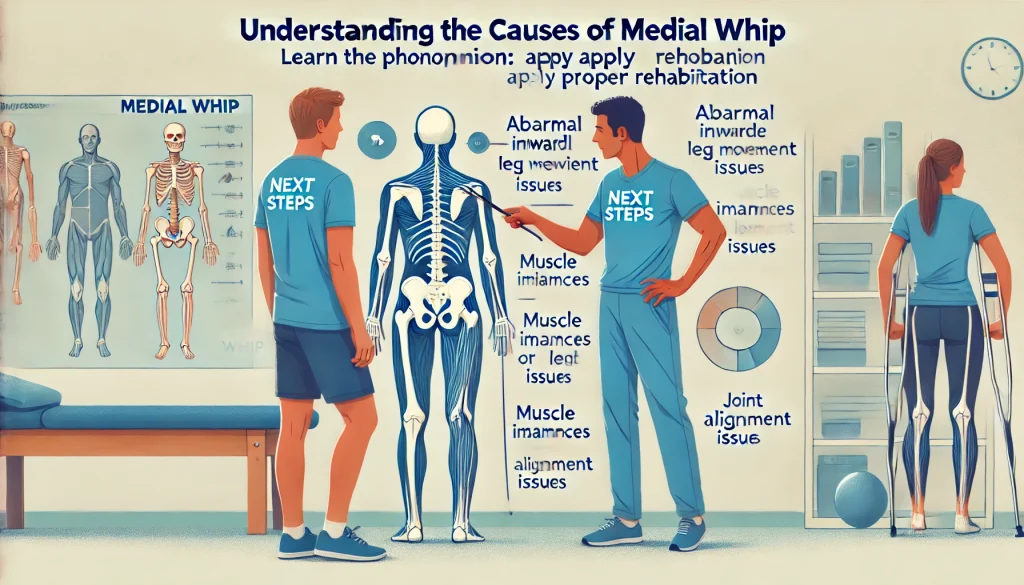

内側ホイップは、振りだす足の踵が内側に向く異常動作の一つです。身体にさまざまなトラブルを引き起こす可能性もあるため、まずは原因を理解する必要があります。

関節周囲の硬さや筋緊張のアンバランス、装具の不適合などが原因になるケースが多いため、一つずつ深堀していきましょう。

膝や股関節の可動域制限

内側ホイップは、膝や股関節の可動域制限によっても引き起こされます。加齢や病気、怪我などが原因で関節周りが硬くなると、正常歩行から逸脱した動きになることも少なくありません。

例えば、「膝関節や股関節伸展制限」「足関節背屈制限」などが背景にあると、足をまっすぐに振りだす動きが困難になります。関節の曲げ伸ばしが制限されるだけでも、内側ホイップの原因になることを覚えておきましょう。

筋緊張のアンバランス

内側ホイップは、筋肉のアンバランスによっても引き起こされます。具体的には、筋肉の痙縮や筋力低下によってバランスが崩れるのが原因です。

- 股関節内転筋、内旋筋の筋力低下

- 股関節外転筋、外旋筋の痙縮

- 体幹筋の筋力低下

筋緊張のバランスが崩れると、足をまっすぐ振りだせず、内側ホイップが生じます。筋緊張のバランス不良は、神経疾患で多く見られるのが特徴です。

義足や装具の不適合

内側ホイップは、義足や装具の不具合でも認められる現象です。義足歩行では、「ソケットの回旋不良」「アライメント不良」「装着の誤り」などが原因として挙げられます。

また、装具の不適合だけでなく、股関節の強化や歩行練習も必要となるため、細かな原因究明が大切といえるでしょう。

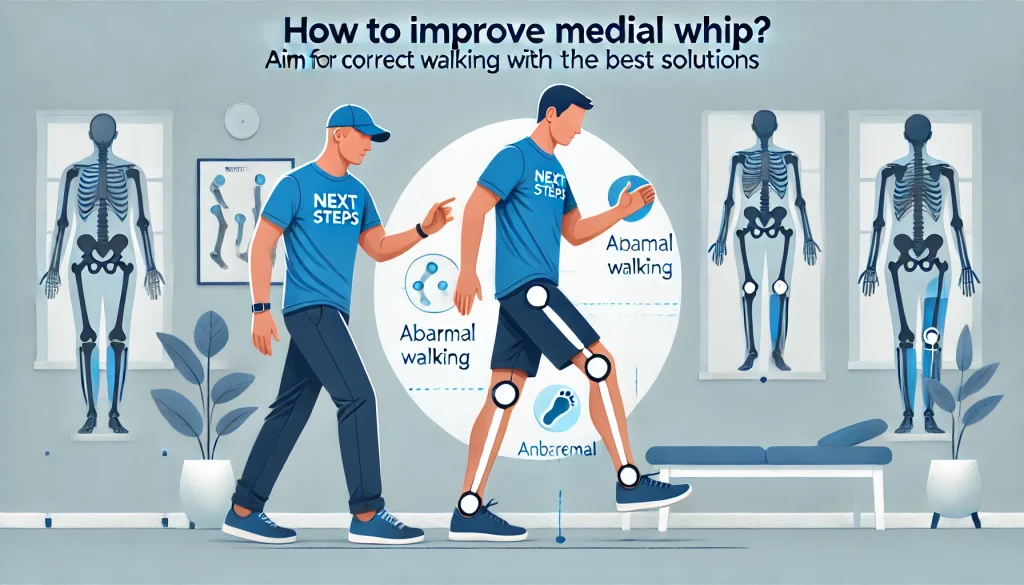

内側ホイップの改善方法は?最適な対応策で正しい歩行を目指す

内側ホイップは、原因によって対処方法が異なります。例えば、柔軟性の低下が原因ならストレッチ、筋力低下なら筋トレなどです。

筋力の問題だけでなく、装具の調整や歩き方の再学習が必要になるケースもあるため、さまざまな改善策とその中身を理解しておきましょう。

ストレッチや筋トレによるバランスの調整

歩行中に内側ホイップが見られる際は、筋肉の緊張バランスを調整する必要があります。例えば、ストレッチで短縮した筋肉の柔軟性を改善したり、筋トレで弱い筋肉の強化を行ったりするなどです。

下肢だけでなく体幹や骨盤の筋力低下も原因になるケースがもあるため、細かな評価を行い、最適な運動を行うのが大切です。

- 股関節外転筋、外旋筋のストレッチ

- 体幹周りのストレッチ(膝倒し運動など)

- 体幹強化(ブリッジやバード・ドッグ、バランスボールなど)

内側ホイップは、やみくもに運動しても改善が期待できないため、専門家に原因を特定してもらい、具体的な運動の指示や指導を受けると良いでしょう。

義足や装具の再調整

義足や装具に不具合があると、内側ホイップが出現する可能性があります。内側ホイップを放置すると、疲れやすくなったり転倒の危険が増えたりするため、義足の調整が必要です。

<義足の調整方法>

- ソケットの位置を調整して股関節と義足の軸を合わせる

- 大腿義足の膝継手を調整して足が真っ直ぐ振れるようにする

- 足部の位置を調整する

<装具の調整方法>

- ストラップを均等に締めなおす

- 靴の交換やインソールにより装具との適合を修正

- 装具自体の修正

義足や装具の調整は、「義肢装具士」に依頼する必要があるため、まずは主治医に相談するのが良いでしょう。歩き方に違和感を感じたら、早めの修正依頼がおすすめです。

歩行パターンの再学習

内側ホイップを修正する方法として、「歩行パターンの再学習」が必要なケースもあります。誤った歩行パターンも繰り返しているうちに「癖」になる方は少なくありません。

誤った運動は、鏡やセラピストの声掛けによって都度修正し、脳に覚えさせる必要があります。

- 鏡やビデオを使った視覚フィードバック

- セラピストが骨盤、下肢を誘導する

- 膝、足関節の協調運動(まっすぐに振りだす練習)

歩行パターンを再学習するには、基盤となるバランス感覚や体幹、下肢の筋力が必要です。前述したストレッチや筋トレと組み合わせると、内側ホイップが改善しやすくなるでしょう。

まとめ|内側ホイップを改善して正しい歩行を再獲得しよう

内側ホイップとは、歩いているときに振り出した足のかかとが内側に向いてしまう歩き方の異常の一つです。これは神経の病気や疾患が原因で起こることがあり、また義足や装具を使って歩く人にもよく見られる特徴です。

この状態をそのままにしておくと、転倒のリスクが高くなる、すぐに疲れやすくなる(易疲労性)、関節の痛みが悪化するなど、生活に大きな支障が出る可能性があります。そのため、早めに対処することがとても大切です。

まずは「なぜ内側ホイップが起きているのか」という原因をしっかり調べることから始めましょう。その上で、専門家による歩行の評価を受け、必要に応じてリハビリや装具の調整を行うことが効果的です。

もし自分の歩き方に違和感を覚えたり、家族や周りの人から「歩き方が不自然だね」と指摘されたりした場合は、早めに専門医を受診することが重要です。小さな気づきが、大きなトラブルを防ぐ第一歩になります。