腋窩神経麻痺はリハビリで改善する?動作をスムーズにするためにできること

2025.06.27

肩が思うように上がらない、感覚が鈍い…など、腋窩神経麻痺(えきかしんけいまひ)になると、日常生活の中で肩を使う動作が難しくなり、不便を感じる場面が増えていきます。

しかし、腋窩神経麻痺の症状は外から見えにくく、周囲に理解されにくいです。痛みやしびれ、動かしづらさを抱えながら、つらい思いをしている方も少なくありません。日常生活動作をスムーズにするためにできる取り組みとして、リハビリがあります。

この記事では、腋窩神経麻痺のリハビリの内容や効果を論文を元に解説します。自宅でできることも知って、痛みや痺れを軽減させ、日常生活の動作の「できる」を取り戻しましょう。

目次

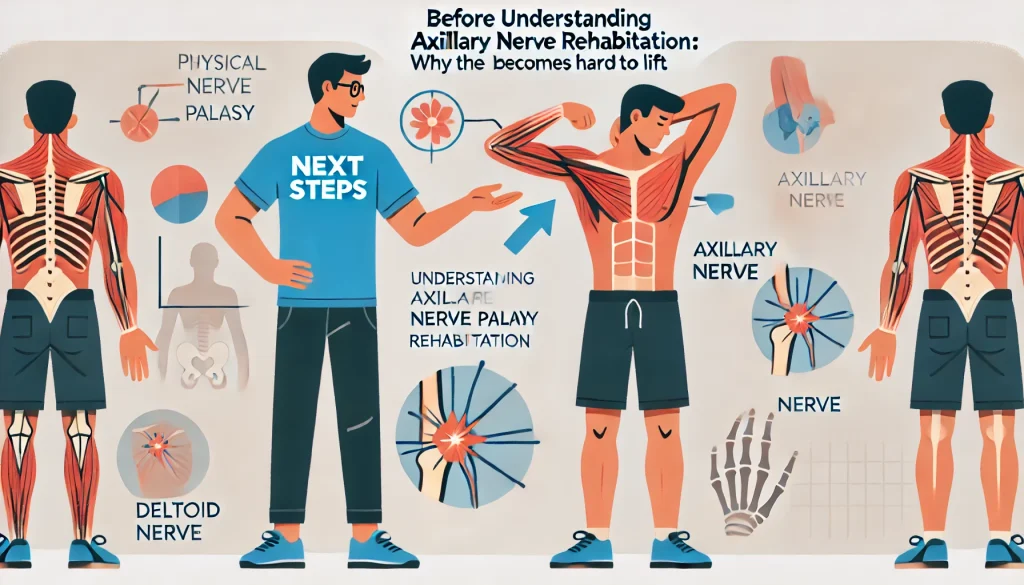

腋窩神経麻痺のリハビリを知る前に…なぜ肩が上がらなくなるのか解説

腋窩神経麻痺(えきかしんけいまひ)になると、肩が上がらなくなり、日常生活が制限される方が多いです。腋窩神経麻痺は、経過観察やリハビリで改善することもありますが、原因は何かを知っておくと、対処方法が明確になるでしょう。肩が上がらなくなる理由を解説します。

腋窩神経麻痺の原因

腋窩神経麻痺は、腋窩神経が傷ついたり圧迫されたりして起こります。神経が傷つく理由は以下の通りです。

- 肩関節の脱臼

- 上腕骨の骨折

- スポーツ中の衝撃

- 手術中の神経損傷

20〜40代の男性に多く、仕事やスポーツ中の怪我が原因で腋窩神経麻痺になる方がいらっしゃいます。高齢者は肩関節の脱臼が原因の場合が多いです。

三角筋が動かなくなるため

腋窩神経は、三角筋や小円筋に肩を上げる指令を出します。この神経が損傷・圧迫されると、筋肉に指示を与えられなくなるため、肩が上がらなくなるのです。

肩周辺の他の筋肉が動きを代償するため、肩の位置くらいまでは腕が上がります。しかし、頭の上まで腕を上げるのが困難になるでしょう。そのため、着替えや洗濯物干しなど肩を上げる動作が難しくなるのです。

感覚が鈍くなるため

腋窩神経は、肩の外側の皮膚の感覚も司っています。感覚が鈍ると、腕や肩の位置がわかりにくくなったり、過度に力が入ったりします。体に余計な力が入り、肩だけではなく、首・腰に負担がかかる可能性もあるのです。

また、痛みや熱さを感じにくくなるため、怪我に気づきにくくなります。

腋窩神経麻痺は改善する?回復過程やリハビリ内容・効果とは

腋窩神経麻痺で肩が動かない状態を放置すると、可動域が狭くなる可能性があります。対処をすぐにするべきかどうか、回復過程を知っておきましょう。腋窩神経麻痺のリハビリの例をもとに、効果は出るのかを知っていると見通しを持って過ごせます。

腋窩神経麻痺の回復過程

腋窩神経麻痺は、軽度であれば1〜6ヶ月程度で自然に改善が見られます。しかし、怪我が原因の場合や神経が断裂している場合は、回復は遅く、1年以上かかるケースもあるのです。

腋窩神経麻痺とわかってから時間が経っていても、症状が変化しない場合はリハビリを行うと、改善する可能性があります。

周囲の筋肉を鍛える例

肩関節の周りには、三角筋と小円筋だけでなく、上腕二頭筋・上腕三頭筋・肩甲挙筋・僧帽筋などの筋肉があります。周囲の筋肉を鍛えると、動作の改善につながるのです。

肘を曲げて腕を真横に上げる運動の強化を行ったところ、腋窩神経麻痺の症状を呈してから3ヶ月で三角筋の筋力が上がった症例が報告されています。

肩関節の運動を取り入れた例

肩関節の脱臼から腋窩神経麻痺を呈した患者さんの例です。肩関節の運動をリハビリとして取り入れたところ、2ヶ月後に肩を上げる動作が可能になった例があります。リハビリの内容は次の通りです。

- リハビリスタッフが肩関節を動かす他動運動

- 立った状態で、壁に沿って手を上げたり壁から手を離す運動

- 座った状態で、机の上にのせた手を滑らせて腕を左右に動かす運動

これらを各30回、1日2回行うと、肩関節の動きが改善したといいます。

参考:J-STAGE「高齢女性の腋窩神経麻痺に対する肩関節運動療法効果の検討」

参考:CiNii「上腕三頭筋の代償によって外転筋力が保持された腋窩神経不全麻痺の1例」

腋窩神経麻痺のリハビリはどこで受けるのか|自主トレ方法も紹介

腋窩神経麻痺に対して、リハビリが効果的なことがわかりました。どこでリハビリを受けられるのかを知って、効率よく回復に向けた準備をしていきましょう。腋窩神経麻痺はリハビリの時間だけでなく、自宅でも運動を行うのが重要です。

リハビリを受けられる場所

腋窩神経麻痺のリハビリを受けられる場所は、整形外科・リハビリテーション科のある医療機関です。理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職によるリハビリが受けられます。

また、仕事や家事で通院が難しい場合は、訪問リハビリを利用するのも良いでしょう。自費訪問リハビリでは、時間や回数が調整しやすいため、忙しい方も無理なくリハビリを続けられます。

自宅でできる肩周囲のトレーニング

腋窩神経麻痺のリハビリは、毎日行うと効果が出やすいです。しかし、毎日リハビリに通うのは難しい方が多いでしょう。リハビリと並行して、ご自宅でトレーニングを続けると回復が早くなる可能性があります。次のようなストレッチ・トレーニングを取り入れてみましょう。

- 三角筋を伸ばすストレッチ

…症状が出ている側の腕を胸の前に交差させるようにして伸ばします。反対側の腕で肘を抱えるようにし、胸の方へ寄せて三角筋を伸ばしましょう。

- 可動域訓練

…タオルを横に伸ばし、両方の手で持ちます。痛みが出ない範囲で腕の上げ下ろしを行います。鏡でどのくらい動いているかを確認すると、成果がわかりやすいです。

痛みや痺れが出る場合は中止し、専門家に相談しましょう。

日常生活がリハビリに!

自宅でトレーニングをする時間がない方も、日常生活で体を使うのがトレーニングになります。人の体は動かさないと、機能低下につながるのです。腋窩神経麻痺でできないからと動作を避けるのではなく、できる運動を行うのが、可動域訓練や筋力トレーニングに繋がります。

例えば、洗濯物を干す位置を低いところから始め、徐々に高さを上げていく方法です。体を洗ったり、上着を着る動作も肩や腕を使うため、無理のない範囲で動かしましょう。

まとめ|腋窩神経麻痺はリハビリが必要なのか

腋窩神経麻痺(えきかしんけいまひ)という症状は、20歳から40歳くらいの男性に多く見られる神経のトラブルです。これは、仕事中のケガやスポーツでの強い衝撃、あるいは手術中の神経の傷つきなどが原因で起こることが多いです。

この病気になると、「三角筋」という肩の筋肉が動かしにくくなったり、肩まわりの皮ふの感覚が鈍くなるといった症状があらわれます。たとえば、腕を上にあげるのが難しくなったり、肩のあたりを触ってもよくわからない、といった感じです。

日常生活でも、服を着る・高い所の物を取るなどがつらくなることがあります。 そのため、少しでも早く回復するためには、専門のお医者さんのサポートのもとで、しっかりとリハビリを行うことが大切です。

リハビリは病院だけでなく、自宅でもできる運動(自主トレ)もとても重要です。無理をせず、痛みが出たらすぐに中止し、再発や悪化に注意しながら、少しずつ回復を目指していきましょう。

相談しながらリハビリを進めることで、不安を減らしながら安心して取り組むことができます。一人で悩まず、療法士に相談しながら体を整えていくことがポイントです。