脳卒中種類によって症状や経過は違う?重要な前兆と原因や予防法も解説

2025.04.28

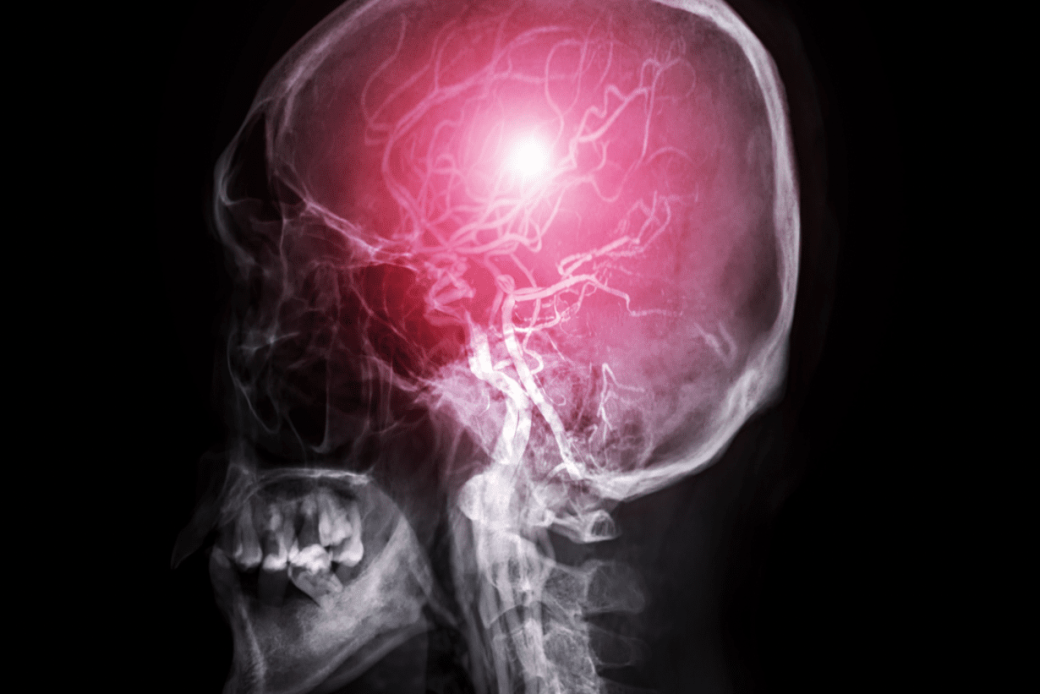

脳卒中は、脳の血管が詰まったり破れたりすることで急激に発症する病気のことです。

日本人の死因の上位であり、一命をとりとめても、後遺症により日常生活に支障をきたすのでは?と不安になる人も少なくないでしょう。

今回は脳卒中種類やそれぞれの特徴を整理し、発症のサインや予防方法について解説します。

病気の特徴や予防方法を理解し、自身や家族の健康リスクの管理を行いましょう。

目次

【脳卒中種類】3つの分類と原因や発症メカニズムとは?

脳卒中は大きく3つに分類されます。まずは基本情報として、脳卒中種類とその特徴や予後について確認します。

脳卒中の種類と特徴

脳卒中は大きく、脳出血・脳梗塞・くも膜下出血の3種類に分類できます。

- 脳梗塞

動脈硬化や心房細動などによって形成された血の塊が脳血管を塞ぎ、塞がれた先の脳細胞が損傷を受けることで発症します。ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症の3つのタイプがあり、一般的に突然発症することが多いです。

- 脳出血

脳内の血管が破れることで起こり、突然、運動麻痺や感覚障害、頭痛・嘔吐・意識障害などの症状があらわれます。

- くも膜下出血

脳の表面を覆うくも膜と軟膜の間のくも膜下腔にある血管が破れて起こる出血をいい、主に脳動脈の一部が風船状にふくらんでできた脳動脈瘤の破裂によって起こります。突然、これまでに経験したことのない激しい頭痛におそわれ、吐き気や嘔吐、意識消失する場合もあります。

脳卒中の原因には生活習慣が大きく影響

脳卒中は、高血圧が最大の原因です。

高血圧により、血管の内側には常に強い圧力がかかるため、徐々に硬く厚くなっていきます。その結果、動脈硬化が進行し血管内部が狭くなったり血栓が生じやすくなったりし、脳卒中の発症リスクが高まるのです。

高血圧は、食塩の過剰摂取や栄養の偏った食生活、運動不足、喫煙、多量の飲酒など、長年の生活習慣が大きく影響するため、生活習慣を見直し高血圧を改善させることが大切です。

リスクが高いのは?発症割合と予後・後遺症

脳卒中で治療を受けている患者の割合は、脳梗塞が全体の約69%、脳出血は約12%、くも膜下出血は約4%、その他の脳血管疾患は約16%で、脳梗塞が全体の約7割を占めています。

脳卒中の予後は発症時の年齢や発症部位・程度によりますが、脳卒中全体の約70%ほどになんらかの後遺症が残り、要介護の原因になるケースもあります。

死亡率でみると、くも膜下出血が最も高く、発症後治療を受けることなく死亡する割合はくも膜下出血全体の約30%ほどです。

また脳卒中は再発率が高い病気であり、再発の頻度によって予後は大きく変わってきます。

参考:日本生活習慣病予防協会「脳血管疾患で治療を受けている総患者数は174万2,000人令和2年(2020)「患者調査の概況」より」

参考:厚生労働省「令和4年(2022)人口動態統計月報年計(概数)の概況」

脳卒中種類別にみる前兆と治療|症状があればすぐに受診を!

脳卒中種類によって症状は若干の違いがあるものの、いずれの場合も症状があらわれたら早急に受診し治療を行うことが大切です。

脳卒中の前にあらわれやすい症状とは?

脳梗塞や脳出血では、片麻痺、しびれ、呂律が回らない・言葉が出ない、ふらつき、視覚障害などの症状があらわれます。

上記の症状があらわれても数分〜24時間以内で消失する「一過性脳虚血発作(TIA)」にも注意が必要です。TIA発症直後は、脳梗塞の発症率が高まります。

くも膜下出血では「バットで殴られたような」と例えられるほど強く激しい頭痛が突然起こることが特徴です。片麻痺や言語障害が起こることは少ないとされています。

いずれも重症のケースでは、意識障害や意識消失を起こす場合がもあります。

初期症状FASTがあれば迷わず受診

「FAST」は脳卒中の代表的な症状の頭文字をとってつくられた言葉で、症状があらわれたら脳卒中を疑い、すぐに救急車を呼ぶことを啓蒙するものです。

- Face:顔の片側がゆがむ

- Arm:片方の腕の力が入らない

- Speech:うまく話せない

- Time:発症時間を確認し、すぐに救急車を呼ぶ

症状が一つでもあらわれたら早急に救急車を呼ぶことをおぼえておきましょう。

初期対応が重要|治療方法と治療の流れ

脳卒中の急性期の治療は病気により異なりますが、いずれも発症後早期に治療を開始することで予後の改善が期待できます。

- 脳梗塞:発症から4.5時間以内に血栓を溶かす薬を投与する(t‐PA療法)

- 脳出血:脳浮腫や出血拡大予防のため血圧を下げる治療を行う。出血範囲が広い場合は手術が必要。

- くも膜下出血:脳動脈瘤の再破裂予防のための手術を行い、再出血を防ぐ。

いずれも急性期を脱して症状が安定したら早期にリハビリを開始し、後遺症の回復を目指します。

参考:厚生労働省「みんなで知ろう!からだのこと」

脳卒中は種類に関わらず予防が大切!予防方法とリハビリの必要性

脳卒中は再発しやすい病気であり、再発するごとに症状が深刻になることが一般的です。脳卒中種類に関わらず、再発予防と後遺症に対するリハビリが生活の質の維持・向上に繋がります。

脳卒中の発症リスクがある人の特徴

脳卒中の最大の原因である高血圧がある人は、脳卒中の発症リスクが高まります。他に、糖尿病・高脂血症・不整脈などの基礎疾患がある人や生活習慣が乱れがちな人も注意が必要です。

また脳卒中は再発しやすい病気であるため、脳卒中を起こした事がある人も発症リスクが高まります。

予防のために取り入れるべき生活習慣

脳卒中の予防として、生活習慣を整えること、定期的な健診や受診により健康管理を行うことが必要です。

減塩と栄養バランスのとれた食事、有酸素運動の習慣化、禁煙、飲酒量を控えるなど、生活習慣の見直しを行いましょう。

毎日の血圧測定や健診で自身の健康状態を把握することも大切です。高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、定期受診し治療を継続しましょう。

リハビリで生活の質の維持と介護負担軽減を目指そう

脳卒中後の後遺症に対しては、リハビリを行います。入院中は集中的にリハビリを受けることができますが、退院後も症状の程度によらず継続することが望ましいです。

リハビリの継続により、機能の維持や回復・日常生活動作の獲得・認知機能回復・脳卒中の再発予防などの効果が期待でき、家族の介護負担軽減にもつながります。

介護サービスによるリハビリには回数や期間などの制限があり、満足度が得られにくいと感じるかもしれません。リハビリ回数やトレーニングの質を上げたいという人は、自費リハビリを検討するのもよいでしょう。

まとめ|脳卒中種類と原因を知り予防方法を身につけよう

脳卒中には、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の3つの種類があります。

それぞれ、血管がつまったり、破れたりすることで起こりますが、どの病気にも「高血圧」や「生活習慣病」が大きな原因として関わっています。たとえば、ふだんから塩分をとりすぎたり、運動不足だったりすると、血管に負担がかかって、脳卒中を起こしやすくなります。

脳卒中の症状には、急に手足が動かなくなったり、しゃべりにくくなったり、強い頭痛が出たりすることがあります。こうした症状が出たら、すぐに病院に行くことがとても大切です。脳卒中の種類に関係なく、早く治療を始めることで、命を守ったり、後遺症を軽くできたりします。

また、脳卒中の再発をふせぐためには、生活習慣を見直すことが必要です。たとえば、食事に気をつけたり、適度な運動をしたり、禁煙・節酒を心がけることが効果的です。

もし脳卒中による後遺症が残った場合は、あきらめずにリハビリを続けることが大切です。リハビリを続けることで、体の機能を取り戻し、できることを増やしていくことができます。

また、本人や家族の希望によっては、保険がきかない「自費リハビリ」を利用することもできます。自費リハビリでは、より手厚いサポートが受けられる場合もあり、生活の質(QOL:クオリティ・オブ・ライフ)を高めることにつながります。

脳卒中を防ぐためには、正しい知識を持ち、毎日の生活習慣を整えることがとても大切です。

今のうちから、バランスのよい食事、運動、十分な睡眠などを心がけて、健康な体を守りましょう。