脳梗塞後の車の運転は無理?適性検査の内容と運転再開に必要なサポートとは

2025.03.25

脳梗塞による後遺症がある場合、これまでどおりの生活が送れないのではないかと不安になる人は多いです。現役世代の人や居住地域によっては、車は生活に欠かせない移動手段という人も少なくないでしょう。

脳梗塞発症後、車の運転を再開するにあたって適性検査が必要な場合があります。

この記事では、脳梗塞後の運転再開への手順と適性検査の内容、リハビリの重要性について解説します。

運転再開に必要な手順と課題を理解し取り組むことで、再び運転できる可能性が高まります。

目次

脳梗塞とは?車の運転に影響を及ぼす症状と適性検査の目的

脳梗塞後に車の運転をしたい場合、適性検査が行われることが多いです。まずは後遺症が運転に与える影響と適性検査の目的・内容について確認します。

脳梗塞の原因と症状

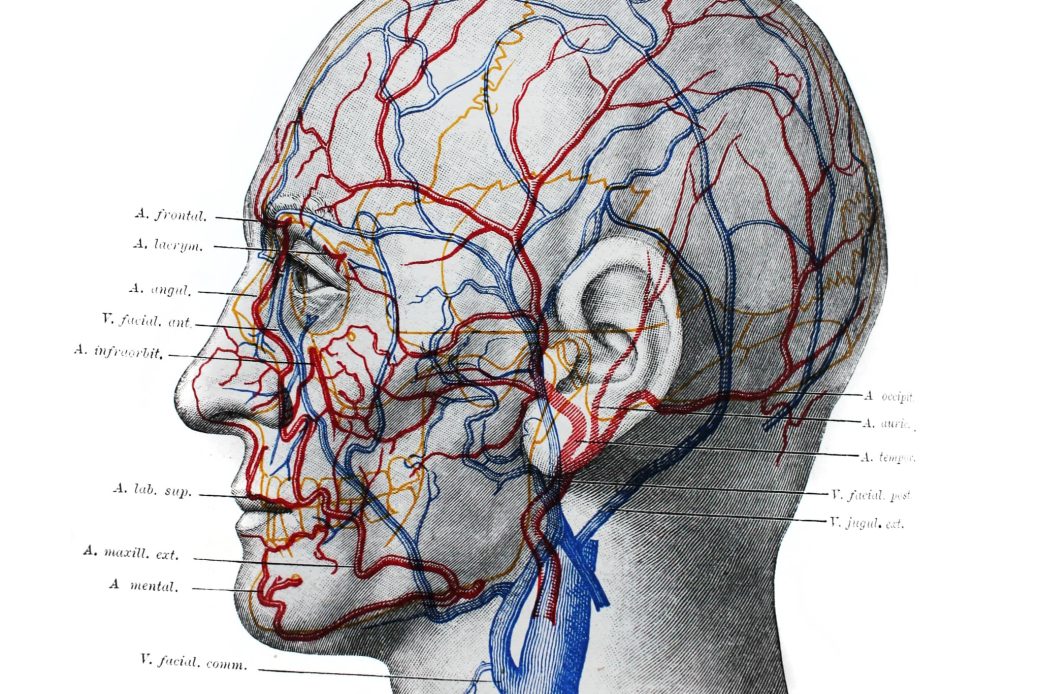

脳梗塞は、動脈硬化や心臓で発生した血栓が脳血管に流れていくことで脳血管が詰まり、その先の脳細胞が壊死する病気です。

麻痺やしびれ、注意力・判断力・記憶力の低下などの認知機能障害、視覚障害などの症状が出現し、症状がそのまま後遺症として残る場合があります。

後遺症による運転への影響

脳梗塞後の運転能力に影響を及ぼす可能性のある症状には、次のようなものがあります。

- 重度の麻痺がある場合、ハンドル操作やペダル操作ができない

- 視野が欠ける、狭まる、二重に見えるなどの視覚障害がある場合、安全に運転できない

- 注意力や判断力の低下は安全な運転に支障をきたし、交通事故のリスクが高まる

安全な運転には、身体面と認知面の両方で高い能力が必要です。そのため、後遺症によってこれらの能力が低下した場合、運転への影響は容易に想像できます。

適性検査の目的と検査内容

適性検査は、脳梗塞を患った人が安全に運転できる能力をもっているかを確認するために行われます。

検査内容は症状によるため人によって違いがありますが、視力の検査、手足の動きや反射速度など身体機能の評価、認知機能の評価、予期せぬ事態への対応能力の評価などが行われます。ドライブシュミレーターを使用した運転技術の検査が行われることも。

脳梗塞による身体面・認知面の状態を、総合的に評価します。

脳梗塞後の車の運転|再開の流れと運転再開後の注意点

脳梗塞発症後、車の運転を再開するには、適性検査の前に医師の診断が必要です。運転再開の流れの詳細と運転再開後の注意点を解説します。

①運転再開の判断は医師が行う

まずは医療機関で、運転をしてもよいかの評価を受けます。

具体的には、ハンドル操作やブレーキ・アクセル操作、周りの交通状況を把握する力、安全に運転するのに必要な判断力などの評価です。

運転の再開にあたって、診断書の提出を求められることがあります。運転免許センターに確認し、必要であれば診断書を作成してもらいましょう。診断書は所定の用紙が必要です。用紙は運転免許センターおよび警察署で受け取ることができます。

②運転免許センターで適性検査を受ける

医師から運転の許可がおりたら、運転免許センターに診断書の提出が必要かどうか、適性検査を受けるべきかどうかを問い合わせます。

必要であれば、免許センターで適性検査を受けましょう。

診断書や適性検査の結果に基づき、運転の適性が評価されるのです。

運転再開後も定期受診と評価が必要

運転を再開したあとも、定期的な受診が必要です。

医師に今の状態を正しく評価してもらうことで、細かな身体機能の変化や判断力の変化などを発見することができます。

軽い変化は自分では気づきにくいものです。安全に運転を続けるためにも必ず定期受診しましょう。

参考:群馬県作業療法士会「脳卒中後の自動車運転再開ガイドブックVer.1」

脳梗塞でも車の運転はできる!適性検査のためのサポート

医師の診察や適性検査で運転は困難と判断された場合、あきらめるしかないのでしょうか。脳梗塞後のリハビリで車の運転が可能になった事例と適性検査合格に向けたリハビリ方法をご紹介します。

運転困難と評価⋯リハビリで改善可能なケースも

医師の診断や適性検査で運転は困難と判断された場合でも、リハビリによって後遺症が改善する可能性があります。

脳梗塞発症後、片側の空間を認識できない半側空間無視や認知機能低下により、運転禁止と判断された40代男性が、約4年弱のリハビリを経て運転免許を再取得したという事例も。

車の運転という目的をもち、そのために必要な課題を明確にしてリハビリを行うことで、より高い回復効果が期待できます。

参考:J-STAGE「運転中に脳梗塞発症のプロドライバーが,運転リハビリテーションを経て運転免許再取得と復職に至る過程からの示唆」

運転再開に向け行うべきリハビリ

リハビリは、身体機能と認知機能の改善、実践的な運転トレーニングが中心です。

理学療法や作業療法では、運転操作に必要な身体機能の改善に向けてリハビリを行います。片麻痺により右手右足が不自由な場合は、左手左足で運転できるように練習します。

注意力・判断力・集中力の向上に向けて行われるのは言語聴覚療法です。認知機能の向上は、安全に運転するために欠かせません。

ドライブシュミレーターを用いたトレーニングは、運転能力やスキルの評価・向上に役立ちます。

代替移動手段も考慮しよう

運転の再開に不安が残る場合、バス・電車・タクシーや障害を持つ人向けの移動サービスの利用など別の移動手段も考えてみましょう。

車は日常生活を送るうえで便利な移動手段ですが、自身や周囲の安全を考慮することが大切です。家族が運転に不安を感じている場合も、別の移動手段を考えたほうがよいでしょう。

日常生活を快適に送るには、本人や家族の心理面も考慮し、柔軟に対応する必要があります。心配事がある場合は、医師やセラピストなどの専門家に相談しましょう。

脳卒中後の運転再開に関するFAQ 5選

Q1. 脳卒中になったら、必ず運転を諦めなければいけないのでしょうか?

- A. いいえ、必ずしも諦める必要はありません。運転再開の可否は、脳卒中による後遺症(麻痺、視覚、認知機能など)の程度によって個別に判断されます。適切なリハビリテーションや医師の許可、そして公安委員会による運転適性相談を経て、安全性が確認されれば再開できる可能性があります。

Q2. 運転を再開したい場合、どのようなステップを踏む必要がありますか?

- A. 一般的に以下のステップが必要です。

- 医師による診断・意見書の発行: 主治医に運転再開が可能かどうか相談します。

- 公安委員会への相談: 運転免許センターなどで適性相談を受けます。

- 専門的な運転評価(適性検査): 自動車教習所やリハビリテーション施設などで、シミュレーターや実車を用いた評価を受けます。

- 運転免許証の再取得/条件変更: 評価の結果に基づき、免許の再取得や、運転補助装置などの条件を付けて運転を許可されます。

Q3. 「運転適性検査」では具体的にどのようなことを評価されるのですか?

- A. 運転適性検査は、後遺症が運転操作や判断に影響しないかを確認するために行われます。主な評価項目は以下の通りです。

- 身体機能: アクセル・ブレーキ操作に必要な筋力、関節可動域、麻痺の程度。

- 認知機能: 交通状況を認識し、適切な判断を下す能力(注意機能、記憶力、遂行機能など)。

- 視覚機能: 視野の広さ、動体視力、視力。

- 実車評価: 実際に車を運転し、操作の正確性や危険予測能力などを確認します。

Q4. 運転に必要な「補助装置(運転補助具)」にはどのようなものがありますか?

- A. 麻痺などの身体機能に応じて、様々な補助装置があります。

- 片手運転用ノブ: ハンドル操作を補助します。

- 手動運転装置(ハンドコントロール): ブレーキとアクセルを手で操作できるようにします。

- 左アクセル: 右足に麻痺がある場合などに、左足でアクセル操作ができるようにします。

- パドルシフト: AT車でより簡単に変速操作ができるようにします。 これらの装置は、医師や専門家による評価に基づいて、最適なものが選定されます。

Q5. 運転再開後も注意すべきことはありますか?

- A. はい、特に注意が必要です。脳卒中は再発リスクもあるため、以下の点に留意してください。

- 体調管理: 疲労やストレスは集中力低下を招きます。体調が優れないときは運転を控えてください。

- 定期的な受診: 主治医の指示に従い、定期的に診察を受け、後遺症の状態が変化していないか確認しましょう。

- 慣れないうちは短距離から: 運転に慣れるまでは、近所など人通りの少ない場所での短時間の運転から再開するのが望ましいです。

まとめ|脳梗塞発症後の車の運転再開には適性検査が必要

脳梗塞を経験した人にとって、「元の生活に戻れるのか」は大きな不安の一つです。とくに、ふだんから車を運転していた人にとっては、「もう一度運転できるようになるのか」が、その後の生活を大きく左右するポイントになります。

脳梗塞を起こしたあとに車を運転しようとする場合は、適性検査や医師の診断が必要です。これは、運転に必要な判断力や体の動きがきちんと回復しているかを確認するために行われるものです。

もし、「適性検査が心配…」という人がいたら、再び運転できるようになるために積極的なリハビリを行いましょう。脳梗塞の後遺症は人によって違いますが、リハビリで自分の症状に合わせたトレーニングを集中的に行えば、運転に必要な体や頭の機能が回復する可能性があります。

さらに、「リハビリ効果をもっと高めたい」という方には、自費リハビリもおすすめです。自費リハビリでは、回数の制限がなく、専門のセラピストとマンツーマンでリハビリができるので、自分の目標に合わせてしっかりサポートしてもらうことができます。

脳梗塞になったからといって、車の運転をあきらめる必要はありません。医師と相談しながら、リハビリに積極的に取り組むことで、以前と変わらない生活を取り戻すことを目指しましょう。