脳梗塞の影響?半球間抑制のバランスが崩れる理由と改善するための取り組み

2025.01.24

脳梗塞などで脳のどちらかが損傷してしまうと、半球間抑制のバランスが崩れてしまうことがあります。聞き慣れない半球間抑制という言葉ですが、左右の脳が抑制しあう脳の神経現象のひとつで、脳の重要なメカニズムです。

半球間抑制の不均衡を改善するためには、適切なリハビリを行うだけでなく、日常生活でも意識して麻痺側を使用することで、機能回復につながります。不自由な生活で、ストレスがたまり落ち込んでしまう方は少なくありません。リハビリを行う際は、モチベーションを維持する方法を工夫してみましょう。

目次

【半球間抑制とは】脳梗塞の後遺症と半球間抑制の働きについて

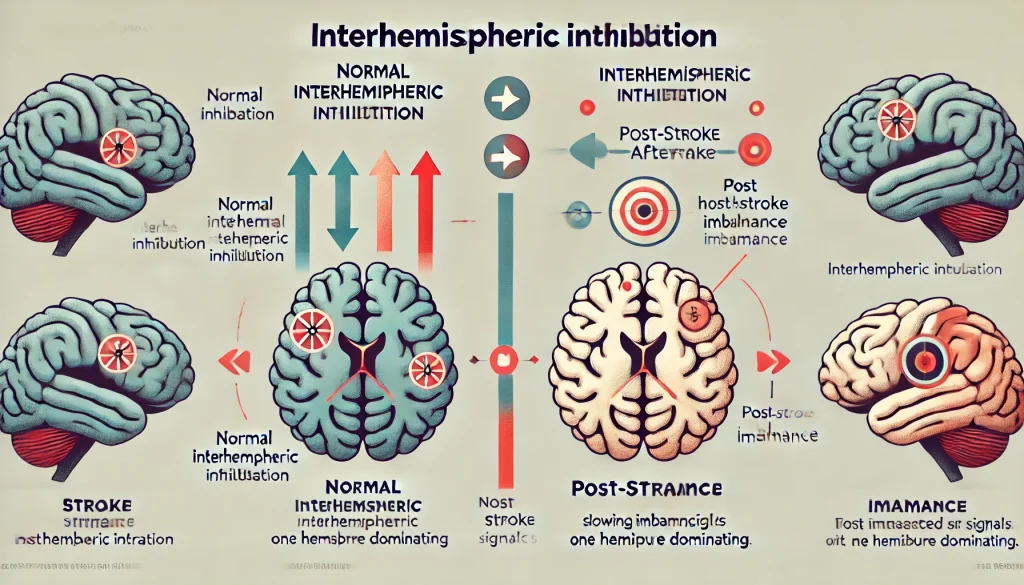

半球間抑制は、左右の大脳半球が互いに抑制しあう現象です。これにより、人間は両手足を自由に動かすことができています。しかし、脳梗塞により半球間抑制のバランスが崩れ、後遺症が残る可能性があることを理解しておきましょう。

脳梗塞にはさまざまな後遺症が残る

脳梗塞は、脳の細胞が死んでしまう病気のひとつで、一度死んでしまった脳細胞が復活することはありません。そのため、脳梗塞を発症し損傷された部位によって、さまざまな後遺症が残ることが多いです。

- 運動麻痺

- 感覚障害

- 失語症

- 記憶障害

上記は一例であり、後遺症のあらわれかたはそれぞれ異なります。

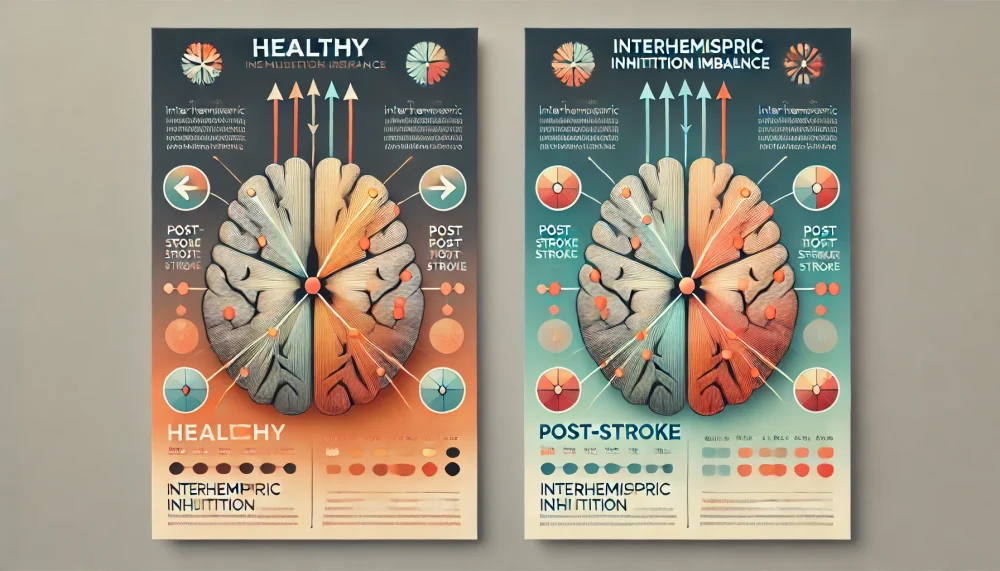

半球間抑制とは相互抑制の仕組みを持つ

人間の仕組みは、左側からの感覚は右の大脳へ、右側からの感覚は左の大脳へと伝えられるようになっています。

この左右の大脳は、情報の処理や運動出力を円滑に行うために、右脳が活性化すると左脳を抑制・左脳が活性化すると右脳を抑制という相互抑制を行う仕組みとなっているのです。

脳梗塞と半球間抑制の関わりを整理

右脳と左脳は、お互いを抑制し協調しながらはたらいています。しかし、脳梗塞などでどちらかの脳が損傷してしまうと、損傷していない側に対する抑制が減少してしまいます。そのため、損傷していない側の脳が過活動を起こし、半球間抑制のバランスが崩れてしまうのです。

このようにバランスが崩れてしまうことで、上下肢の運動機能が低下し回復も遅れてしまいます。

脳梗塞後遺症による半球間抑制への影響と改善へのアプローチ

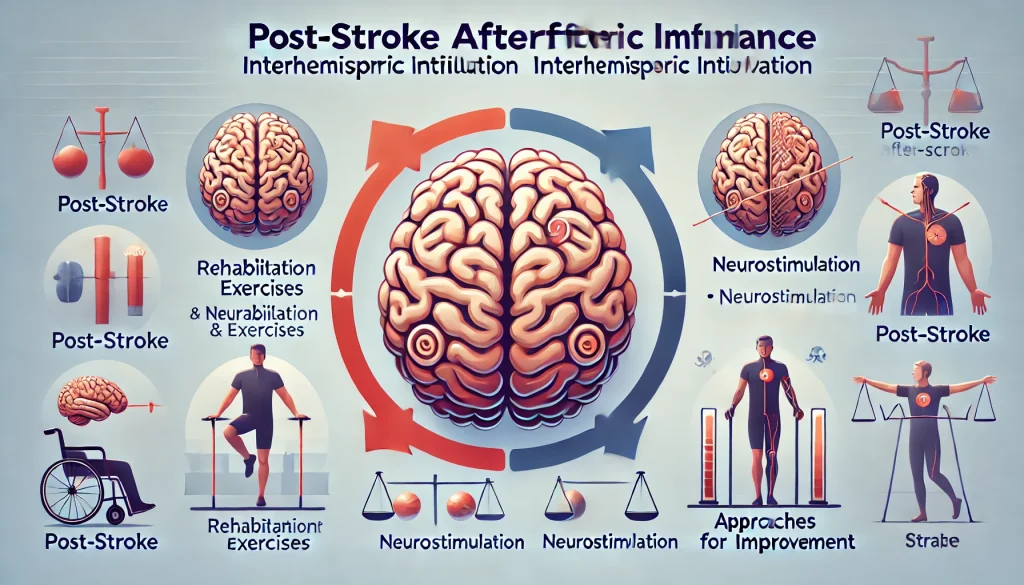

脳梗塞などによって半球間抑制のバランスが崩れ後遺症が残った場合、麻痺側の活動が減少すると、機能回復の遅れにつながる可能性があります。そのため、半球間抑制の不均衡を改善するためのアプローチが必要です。

機能低下を進めてしまう原因の1つ

脳梗塞などによって麻痺が起こると、麻痺側での動作は時間がかかるなどで麻痺側の活動が減少してしまうことがあります。このような場合、左右のバランスがさらに悪化し、機能低下を進めてしまうかもしれません。

だからこそ、リハビリだけでなく日常生活においても、麻痺側を積極的に使用していくことが大切です。

改善へのアプローチ法はあるの?

脳梗塞などによって半球間抑制のバランスが崩れてしまうと、機能回復が遅れてしまう可能性があります。半球間抑制の不均衡を改善するためにも、適切なリハビリを行うことが必要です。

- 両側性トレーニング:非麻痺側も含めたトレーニング

- CI療法:麻痺側のみを使用する治療法

- 反復経頭蓋磁気刺激法:磁気刺激装置を用いて脳に電気刺激を与える治療法

ただし、リハビリだけでなく日常生活でも意識することも大切であることも理解しておきましょう。

半球間抑制の不均衡による動かしづらさを改善するために…日々の取り組み方

脳梗塞などで半球間抑制のバランスが崩れると、上下肢の運動機能が低下します。このような後遺症が生じた場合、長期間継続したリハビリが必要です。以前のような日常生活を送れないことによるストレスでモチベーションが下がる方も多いですが、ときには人の手を借りるなど工夫しながらモチベーションを維持していきましょう。

生活期リハビリは不自由さとモチベーション維持との戦い

生活期のリハビリでは、日常生活で以前のような動作ができず、不自由さを実感することになります。これは、半球間抑制の不均衡に関わらず必要なリハビリです。そのため、できないことに意識がいき、ストレスで落ち込んでしまう方も少なくありません。

長期間継続的に行うことが大切なリハビリは、モチベーションを維持するためにも、短期的・長期的な目標を立てて行うことがおすすめです。

専門医やリハビリをサポートする人の手を借りる

リハビリが生活期にうつると、日常生活を送ることがリハビリの一環になります。そのため、着替えや食事などでは、意識して麻痺側を使用することが大切です。しかし、個人でできることには限界があります。必要に応じて、通所や訪問リハビリなどで専門医のサポートを検討するようにしましょう。

脳梗塞後遺症などの後遺症のリハビリは、自分だけで頑張ろうとせず、人の手を借りることも大切です。

まとめ|半球間抑制のバランスが崩れる理由と改善に向けて

半球間抑制とは、脳の左右の部分(左脳と右脳)が互いに活動を抑えあう仕組みのことをいいます。この仕組みは、脳がバランスよく働くためにとても大切です。しかし、脳梗塞などで左脳が傷ついてしまうと、左脳が右脳の活動を抑える力が弱くなります。その結果、右脳が必要以上に活発になるという問題が起きてしまいます。このような状態になると、脳のバランスが崩れて、体の動きや感覚に悪い影響が出ることがあります。

たとえば、脳梗塞の後遺症として、体の片側がうまく動かせなくなる「麻痺」が起こることがあります。このような麻痺を改善するためには、リハビリテーション(リハビリ)を続けることがとても重要です。リハビリは短期間で終わるものではなく、長い時間をかけてコツコツ続けることが必要です。

そのため、リハビリを頑張り続けるためには、いくつかの工夫をするとよいでしょう。たとえば、以下のような方法があります:

- 具体的な目標を立てる:たとえば、「3か月後にはスプーンを使えるようになる」など、自分ができるようになりたいことを決めます。

- 専門の先生に相談する:リハビリのプロである理学療法士からアドバイスをもらいましょう。

- 家族や友達のサポートを受ける:一人で頑張るのではなく、周りの人に応援してもらうことで、心が楽になります。

さらに、麻痺している側をできるだけ意識して使うことも大切です。たとえば、日常生活の中で、食事や着替え、掃除などのときに、少しでも麻痺側を動かす努力をしてみましょう。麻痺側を使わないでいると、どんどん動かしにくくなってしまい、脳のバランスも悪いままになってしまいます。

リハビリを続けるのは簡単ではありませんが、少しずつ進歩することを楽しむ気持ちを持つと、頑張りやすくなります。大切なのは、あきらめずに続けることです。