不完全麻痺とは…回復は見込める?リハビリの目的・重要性や注目されている治療法

2025.08.18

不完全麻痺(ふかんぜんまひ)とは、神経の損傷により運動や感覚が一部失われた状態のことを指します。つまり完全には様々な感覚や機能が途絶えていないケースです。ただし、症状の程度や範囲には個人差があるのも事実です。

適切なリハビリによって機能回復や日常生活の質(QOL)の向上が見込まれることも少ないため、継続的なリハビリが必要になるでしょう。

今回は、不完全麻痺とは何かという基本的な内容と原因をまずは解説します。次のステップとしてリハビリの目的、近年注目される治療法までをご紹介。患者様本人やご家族、支援者にとって前向きな理解を深めていきましょう。

目次

不全麻痺は不完全麻痺とは違う?麻痺が起こる部位や原因は何?

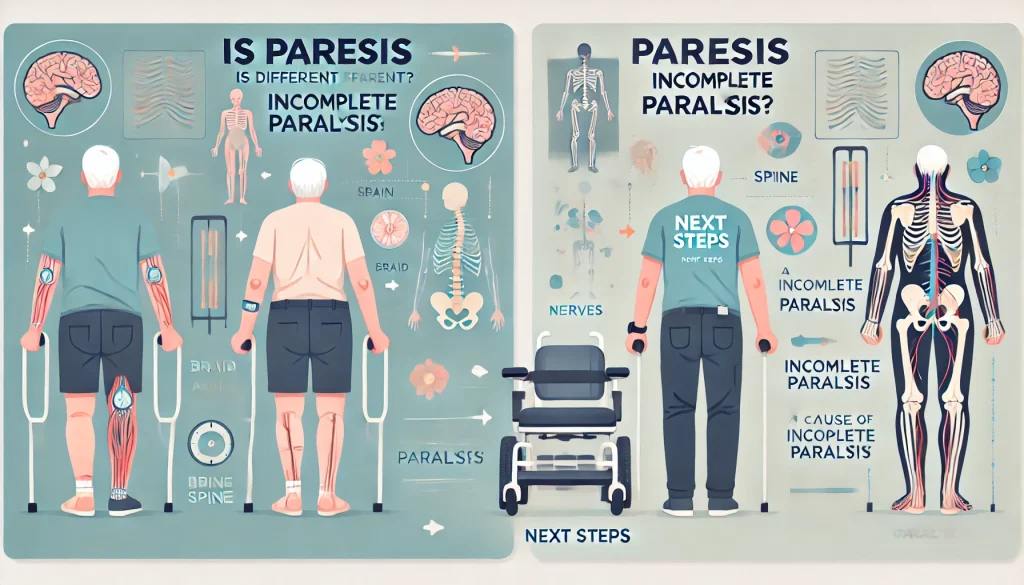

「不完全麻痺」と似た言葉に「不全麻痺」があります。混同されやすい両者の違いを理解することは、回復の方向性やリハビリ方針を考える上で欠かせません。それぞれの定義(言葉の違い)、麻痺が起こるメカニズムを理解していきましょう。

不全麻痺と不完全麻痺の違い

言葉の違いに意味がない、リハビリとは関係がないと思いがちですが、「不完全麻痺とは」という疑問、理解を深める上では欠かせません。

| 説明/違い | |

| 不全麻痺 | 筋力の低下により運動が制限される状態。麻痺の“程度”に注目した用語 |

| 不完全麻痺 | 神経損傷により運動や感覚が部分的に失われた状態。損傷部位の“範囲”に着目した概念 |

比較するとわかりやすいでしょう。不全麻痺は筋出力の低下という結果に対する名称であり、不完全麻痺とはいわゆる診断用語です。

*たとえば脊髄損傷では、ASIAスケールB〜Dに該当する場合、不完全麻痺と判断されます。

不完全麻痺の原因となる疾患は?

以下のような疾患や外傷が、不完全麻痺を引き起こす代表例です。

- 脳卒中(脳出血・脳梗塞)

- 脊髄損傷(転倒・交通事故など)

- 脊椎の腫瘍や椎間板ヘルニア

- 経感染症、多発性硬化症などの炎症性疾患

あくまで一例ですが、このような症状/病気から、感覚または運動の機能が部分的に残る「不完全麻痺」が起こり得ます。

麻痺の範囲は損傷部位によって違う

損傷の起きた神経部位によって、麻痺の現れ方は次のように異なります。発症部位と症状の関係を把握することは、適切なリハビリ計画を立てるうえでの土台となります。担当の専門医に聞くだけでなく、自分自身でも理解度を高めていきリハビリのステップに活用しましょう。

| 損傷した部位 | それに伴う主な症状 |

| 頸髄 | 四肢麻痺、呼吸筋の障害など |

| 胸髄 | 両下肢の麻痺など |

| 腰髄 | 足の動きに制限が生じる、排泄機能障害など |

| 脳 | 半身麻痺、言語障害や認知機能の障害 |

不完全麻痺とは回復が困難なのか…残存した機能の維持・改善の重要性

「回復が見込めないのでは」といった不安を抱える方もいますが、不完全麻痺は一部の機能が保たれている状態です。回復の可能性とともに、維持・改善のために必要な視点について整理していきましょう。

不完全麻痺は回復が難しい?

「不完全麻痺とは回復できないものなのか」という疑問が患者様、ご家族の中には出てくるかと思います。しかし、神経の一部が損傷を免れているということが不完全麻痺の特徴でもあるため、適切なリハビリによって回復が可能とされています(例えば、再学習や神経可塑性を活かしたリハビリなど。動作の回復が可能。)

ただし、回復までには時間がかかる場合もあり、改善のペースには個人差があるため、短期的な結果に一喜一憂しすぎない姿勢が大切でしょう。

(出典:日本リハビリテーション医学会)

基本的なリハビリの目的と重要性

リハビリには、以下のような役割があります。

- 現在の身体機能を維持する

- 失われた機能の代わりとなる手段を怪我や再発無く習得する

- 精神的なストレスを緩和し、生活の質を高める(向上)

不完全麻痺とは、基本的なリハビリの目的と重要性を理解した上で、向き合わなければいけません。「自分らしい生活を再び構築するプロセス」として考えてみるといいでしょう。この基本目的に立ち返ると自分だけでのリハビリには限界があります。適切な判断を主治医、専門医から受けるとともに、自費訪問リハビリやオンラインリハビリなどの選択肢も視野に入れるといいでしょう。

不完全麻痺とはどう向き合うかが大切!リハビリ内容と研究されている治療法

不完全麻痺と向き合うには、科学的根拠のある方法を知ることも大切です。信頼できる専門家とともにリハビリを進めながら、最新の情報にも耳を傾けていきましょう。

運動療法で残存機能を維持・向上

基本となるのは運動療法であり、以下のようなアプローチが用いられます。

- 反復的な立位訓練や歩行練習

- セラピストによる誘導運動

- 自宅での作業療法(食事・整容・家事など)

動かせる部位を繰り返し使うことで、神経ネットワークの再構築を促すことが目的です。

脊髄電気刺激と再生医療

脊髄電気刺激(SpinalCordStimulation)は、神経の活動を人工的に補助することで、運動機能を再活性化する治療法です。さらに、再生医療の分野では、幹細胞を用いた神経修復の研究が進んでいます。

様々な研究も進んでいるため、最新の情報を専門医から共有してもらうことも重要でしょう。

必要に応じて装具療法や環境整備も

以下のようなサポートも、日常生活の安全性と自立度を高めるうえで有効です。

- 歩行補助具(杖・歩行器など)の活用

- 装具(短下肢装具・膝装具など)の適応

- 室内のバリアフリー化(手すり、段差の解消など)

医療的リハビリに加えて、生活環境の調整も積極的に取り入れることで、回復への道を広げられます。

まとめ|不完全麻痺とは損傷部位が全く機能しない状態…諦めずに専門家に相談を

不完全麻痺とは、体の神経のうち一部だけがうまく働かなくなっている状態のことです。まったく動かなくなる「完全麻痺」とは違い、少しは動かせる部分が残っているのが特徴です。

このような状態でも、リハビリやサポートを受けながら、残っている機能を活かすトレーニングを続けることで、生活のしやすさを高めることができます。たとえば、自分で食事をしたり、歩く距離を少しずつのばしたりすることが目指せます。

そのためには、まず今の自分の体の状態を正しく知ることが大切です。そして、信頼できるお医者さんやリハビリの専門家といっしょに、自分に合った方法を考えて取り組み続けることが重要です。

また、一人で悩まず、家族や周りの人に相談しながら、安心してリハビリに取り組める環境を作っていくことも大切です。そうすることで、少しずつでも前に進む力が生まれ、よりよいサポートを受けることにつながります。