片麻痺リハビリに体幹アプローチが重要な理由|片麻痺の症状と体幹の役割

2025.09.19

脳卒中の代表的な症状は麻痺です。なかでも片麻痺を生じるリスクは高く、麻痺に伴うさまざまな身体的症状が生じます。脳卒中後の治療で行われる運動療法は、方麻痺の症状に大きな影響を与えるため、早期に行うことが重要です。

なかでも片麻痺の症状改善には、体幹へのアプローチを図ることが大事だと言われています。片麻痺と体幹へのアプローチとの関係性を把握することが症状改善につながるでしょう。

これから体幹トレーニングが片麻痺にどのような影響を与えるのか、方法や注意点を合わせて説明します。

自分に合った治療とその後の日常生活を楽しく過ごせるように確認していきましょう。

目次

脳卒中後の片麻痺の症状とは?体幹アプローチはなぜ必要?

脳梗塞後の片麻痺にはさまざまな身体的症状が生じます。片麻痺の症状改善になぜ体幹へのアプローチが必要なのか、片麻痺と体幹の関係性を把握しましょう。

片麻痺の症状

片麻痺とは、脳の損傷が原因で片側の上下肢が麻痺を引きおこし、動かしにくくなる症状です。片麻痺は、障害を受けた側の脳とは逆側の半身に麻痺症状が現れます。

右側の脳細胞に障害が起きた場合は左側に麻痺が、左側の脳細胞に障害が起きた場合は右側に麻痺が起きる症状です。また、麻痺を引き起こした側を「麻痺側」、麻痺を引き起こしてない側を「非麻痺側」といいます。

- 手や足に力が入りにくい

- 感覚が鈍くなる

- 視野が狭くなる

片麻痺によるさまざまな身体的症状は、姿勢保持や歩行に必要な体幹にも影響を及ぼすでしょう。また、片麻痺の症状は生活を送るにあたって大きな問題点になります。

体幹への影響

片麻痺が原因で現れる身体的症状は体幹に大きな影響を与えます。

体幹に影響を及ぼす身体的問題を確認しましょう。

- 【位置感覚の低下】

脳損傷により感覚中枢が障害されると感覚障害が現れます。それだけでなく視覚障害にもなるため、自分の身体や物の位置がわかりにくいです。

- 【筋力の低下】

脳の神経伝達経路が遮断されることで運動障害が生じ、筋肉の動作が難しくなります。発症前と比較して脳卒中後は筋力の低下が著しいです。

- 【バランス力の低下】

大脳の一部が障害されると、半側空間無視という症状が現れます。半側空間無視や筋力低下などが原因で、バランス力が低下してしまうのです。

体幹が低下すると姿勢保持や歩行が難しくなり、生活での危険性が高まります。

体幹へのアプローチの重要性

脳梗塞後は麻痺による影響でさまざまな症状が現れ、生活上での危険リスクが高まります。リスクを低下させるためには、体幹へのアプローチの重要性を把握することが大事です。

体幹を鍛えることで以下のメリットがあります。

- 体幹が安定することで上下肢が動かしやすくなる

- 上下肢が動くことで体幹筋の活動が高まる

上下肢の筋力を上げるには体幹力のアップが必要であり、逆に体幹をアップするためには上下肢を鍛えるなど、両方のアプローチが必要です。

体幹の安定化を図ると、日常生活の動作範囲が広くなるだけでなく、転倒や転落などの危険リスクを下げる可能性が高くなります。

危険から身を守るためにも、体幹へのアプローチを行いましょう。

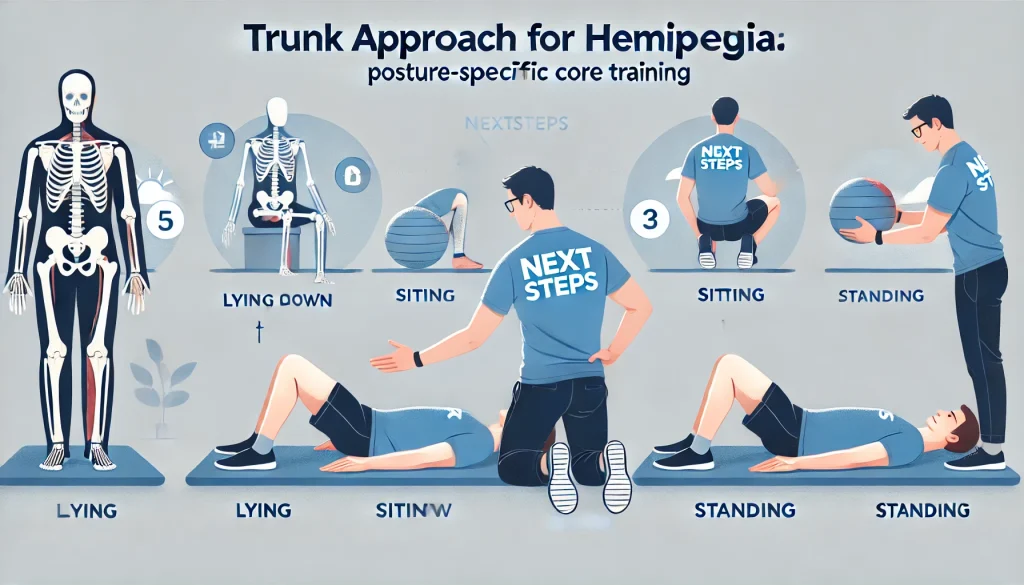

片麻痺に対する体幹アプローチ|姿勢別体幹トレーニング

片麻痺の症状改善を目標に姿勢別の体幹トレーニングを紹介します。方法や注意点を確認し、自分に適した運動を行いましょう。

臥位(がい)で行う体幹トレーニング

臥位状態で非麻痺側と麻痺側をうまく活用した体感トレーニングの方法があります。

【仰向けver】

- 両方の膝を立てた状態でお尻を上方向に持ち上げる(ブリッジ運動)

- お尻を上に持ち上げた状態で左右に傾けてキープする

- 体が真っ直ぐの状態で寝返り動作を左右両方に行う

- 非麻痺側の肘や腕の力をを利用して上半身を起こす

- 麻痺側の手をお腹に乗せて、お腹を広げる意識で息を吸い込み、お腹を絞る意識で息を吐く(ドローイン)

臥位状態で行う際、非麻痺側と麻痺側の筋肉差を把握することが大事です。例えばドローインの動きをする際は、非麻痺側と麻痺側の部位に分けてお腹の上に手を置き、差を把握することができます。

この筋力差を知ることで身体の負荷が減るでしょう。

座位(ざい)で行う体幹トレーニング

座位で行う体幹トレーニングの方法を確認しましょう。

- 骨盤を前後左右に動かす

- 上半身を横に倒す(左右)

- 背中が軽く反った状態で上半身をひねる(左右)

- 物を取る意識で両腕を伸ばす(上下左右)

- 暇非その足を下に、麻痺側の足が上になるようにして組む

- 椅子だけでなくクッションやソファーに座りバランスをとる

座位で行う際に注意してほしいことは、椅子・ソファー・クッションを利用するトレーニングは転落の危険性があります。

転落による骨折は、脳卒中の身体状態を悪化させるので、注意しながら行いましょう。

立位(りつい)で行い体幹トレーニング

姿勢別での方法を確認しましょう。

【軽く膝を曲げたver】

- 肩幅に合わせて足を開き、膝を曲げます。骨盤の前あたりで両手を握り、手のひらを下にしましょう。

- 半円を意識し上半身を捻ります。腰の動く範囲を広げる意識で行いましょう。

【膝を曲げてない状態ver】

- 両手を骨盤前で握り、身体を捻ります。

- 捻る際に、手のひらが上になる状態で頭の上に両腕をあげましょう。

【中腰の姿勢ver】

- 肩幅くらいに足を開き、膝を軽く曲げます。

- 骨盤の前で両手のひらが下になるように握り、身体を捻りましょう。

- 身体を捻る際に、膝の高さに向けて下に手を動かします。

ふらつきやめまいがある際は無理せず体調に合わせて行ってください。

【片麻痺のリハビリ】体幹アプローチを効果的に行うために

片麻痺のリハビリ療法では体幹へのアプローチを意識した方法が行われます。身体的状態に適した治療と目標を設定することが大事なため、効果的な方法を確認しましょう。。

症状に合った治療の選択

脳の損傷により脳卒中後は麻痺などの障害が残ります。発症後は症状改善を目的に運動療法を行いますが、退院後も自宅での運動療法を行い、日常生活を安全に送るために欠かせない治療です。

運動療法を行う際に、症状や体の状態に合わせたリハビリを行うことが大切です。

段階に合わせて治療を行わないと痛みなどの支障が発生するでしょう。痛みがある時、無理にリハビリを行うことで体への負担が大きく、逆効果になる可能性があります。

今までできていたことができなくなり、焦りや不安を感じる方もいるでしょう。医師や理学療法士の方に相談し、焦らず自分のペースで治療を行うことが大事です。

目標・目的を明確に

脳卒中後の運動療法は急性期・回復期・生活期の段階別で治療が行われます。脳卒中の治療では、症状改善を目指すために目標や目的を明確にすることが大事です。

漠然としたリハビリ療法は効果が出にくいため、実現可能な目標設定が大切になるでしょう。明確にするには、短期目標と長期目標に分けて目標設定することをおすすめします。

【短期目標】

- 介助なしで体を起こせる

- 転倒転落のリスクを把握できる

- 介助なしでベッドから椅子へ移動できる

【長期目標】

- 運動療法を継続して筋力を維持する

- 環境にあったトレーニング方法を活用する

- 公園やスーパーまで外出できるようになる

症状や体の状態にあった目標設定を行い、安全な日常生活を送れるようにつとめましょう。

まとめ|片麻痺における体幹アプローチの重要性

脳卒中を発症すると、多くの方に片麻痺(体の片側が動かしにくくなる症状)が現れます。それに伴ってバランスが崩れたり、思うように体を動かせなかったりと、さまざまな身体的な問題が生じます。こうした症状を改善するためには、運動療法で体幹(からだの中心部分)にアプローチすることがとても重要です。

治療の流れは大きく分けて急性期・回復期・生活期の3段階があります。それぞれの時期には特徴があり、症状や体の状態に合わせて、体幹を意識したリハビリが行われます。たとえば急性期では無理のない範囲で体を動かすこと、回復期では少しずつ動作を広げること、生活期では日常生活をより安全に送ることを目指すなど、段階ごとに取り組む内容が変わります。

体幹を鍛えることは、体をスムーズに動かせるようになるだけでなく、転倒やケガといった日常生活のリスクを減らす効果もあります。ただし、無理な運動はかえって逆効果になることがあります。

そのため、必ず医師や理学療法士に相談し、専門的な指導を受けながら安全に取り組むことが大切です。自分に合ったリハビリを続け、明確な目標を持って安全で安心できる生活を目指していきましょう。