【リハビリ継続の重要性】退院後の歩けないを解決するステップを解説

2025.10.08

リハビリをしても、「退院後に思うように歩けない」「この先どう生活を支えていけばいいのだろう」と悩む方は少なくありません。退院後の生活や介護方針をどのように整えるかは、多くの家庭にとって大きな課題の一つです。

そのような不安を抱える方に、退院後に歩けなくなる背景や理由を整理しつつ、医療機関の受診・介護サービスの活用・自宅や施設でのリハビリ方法について解説します。

退院後に動けなくなった原因を理解すると、安心して生活を続けるための具体的な選択肢や行動ステップを見つけられるはずです。

目次

リハビリ不足だけが原因じゃない?退院後に歩けない背景とは

退院後に思うように歩けないと感じると、多くの方は「リハビリを十分に受けなかったからではないか」と考えてしまいます。確かにリハビリの量や内容は大切ですが、実際にはそれだけが原因とは限りません。ここでは、代表的な背景について解説します。

入院による体力低下や廃用症候群

入院中は安静を保つ時間が長くなり、筋力や体力が低下しやすくなります。特に高齢者の場合、ベッド上での生活が続くことで「廃用症候群」と呼ばれる状態に陥ることがあります。これは、体を動かさないことで筋肉や関節、心肺機能までもが衰えてしまう現象です。

その結果、退院後にいきなり元の生活に戻ろうとしても、足が思うように動かず「歩けない」状態となります。退院後の生活をスムーズに再開するには、早めのリハビリや段階的な運動で体力を取り戻すことが重要です。

病気や手術の影響

退院後に歩けなくなる背景には、病気や手術そのものの影響もあります。例えば、脳梗塞や脳出血などの脳の病気で麻痺やバランス障害が残ったり、大腿骨骨折や股関節・膝の手術後に痛みや可動域の制限によって歩行が困難になったりすることも多いです。

このように、退院後の「歩けない」には病気や手術の影響が強く関わっており、単にリハビリ不足と片付けられないのが現実です。

リハビリをしても退院後に動けない…何から始めれば安心?

リハビリをしても退院後に思うように歩けないと、不安になったり焦ったりしてしまいます。しかし、無理に動こうとすると転倒やけがにつながることもあるため、まずは信頼できる専門機関やサポートを受けることが大切です。

医療機関を受診する

最初に行うべきことは、医師や理学療法士などの専門家への相談です。退院後に思うように動けない場合、単なる筋力低下だけが原因ではなく、病気の再発や合併症が隠れている可能性もあります。

早めの医療機関の受診は、歩けない原因を正しく見極め、再発防止や症状の進行予防につながります。また、本人の生活にあわせた治療やリハビリ計画を立てるのにも役立つでしょう。

介護サービスを利用する

医療機関での診断後は、必要に応じて介護サービスを取り入れると安心です。介護保険を利用すれば、訪問リハビリやデイサービスでの運動指導を受けられます。

厚生労働省のデータによると、介護保険サービスの利用者のうち約7割が訪問介護や通所サービスなどの「居宅サービス」を活用しています。在宅生活を続けながら必要な支援を受けられるため、日常生活の安心感を保ちながら回復を目指すことが可能です。

しかし、介護保険には年齢による利用条件があります。具体的には、65歳以上であれば原因を問わず利用できますが、40〜64歳の場合は脳血管疾患や認知症など特定の病気が対象です。一方で、39歳以下は介護保険の対象外となるため、障害福祉サービスや自費のリハビリ、自治体の支援制度を活用する必要があります。

施設入居を検討する

自宅での生活が難しい場合は、施設入居という選択肢も検討することが大切です。特に、日常生活全般にサポートが必要な方・リハビリを継続的に受けたい方は、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどが候補となります。これらの施設では、専門職によるリハビリや医療的なケアを受けながら生活を送ることができ、安心感にもつながるでしょう。

また、若い世代であっても病気や障害によって在宅生活が難しい場合は、障害者支援施設や医療型の入所施設が選択肢になります。

施設は、自宅では支えきれない部分を補い、安全に暮らすための場として重要な役割を担っています。本人や家族だけで抱え込まず、ケアマネジャーや相談支援専門員に相談しながら、状況に合った施設を選ぶことが大切です。

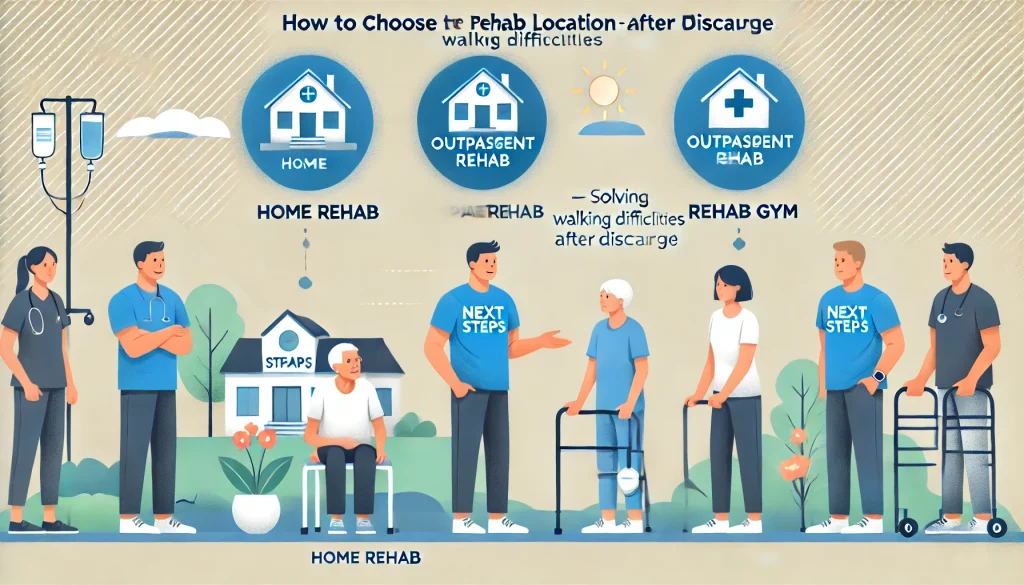

リハビリを受けられる場所の選び方|退院後の歩けないを解決

リハビリをしても退院後に歩けないとなった場合、どこでリハビリを受けるかによって回復のスピードや生活の安心度が大きく変わります。病院・介護施設・自宅など、それぞれに特徴があるため、それらの違いを理解し、生活状況にあわせたリハビリの場を考えていきましょう。

病院と老人ホームでのリハビリの違い

病院では、医師の管理のもと理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が関わり、医学的根拠に基づいたリハビリを受けられるのが特徴です。一方で老人ホームでは、生活支援とリハビリを組み合わせて提供しているため、日常生活の中で動ける力を身につけやすいという特徴があります。

病院は「医学的リハビリ中心」、老人ホームは「生活リハビリ中心」と考えると分かりやすいでしょう。実際に利用を検討する際は、それぞれの施設でどのようなリハビリが行われているのかを確認すると安心です。

信頼できるパートナー・施設選びのポイント

厚生労働省の調査によると、利用者の生活の質(QOL)を高めるために特に重要とされる項目があります。具体的には、「アセスメントや評価を通じた継続的ケアの実施(77.1%)」「介護技術の十分な習得(73.7%)」「利用者や家族との適切なコミュニケーション(66.3%)」です。

よって、以下の点を確認することが大切です。

- リハビリ専門職(理学療法士・作業療法士)が在籍しているか

- 医療的サポートが必要なときにすぐ対応できる体制があるか

- 利用者や家族とのコミュニケーションが丁寧か

利用者本人に合ったケアやリハビリを続けるためには、スタッフの専門性とコミュニケーションの質を重視すると安心につながるでしょう。

自宅でできるリハビリ

できるだけ自宅で生活したいと考える方は、自宅で行えるリハビリがおすすめです。訪問リハビリを利用すれば、理学療法士が自宅に来て、生活環境に合わせた運動や動作練習を指導してくれます。

例えば、椅子からの立ち上がりや家の中での移動など、日常生活に直結した動作を練習できるのが強みです。また、家族もリハビリ方法を学ぶことで、日常的なサポートがしやすくなります。

まとめ|退院後に歩けなくても安心して暮らすためにできること

退院後に「リハビリを頑張ったのに歩けない」と感じることがありますが、その原因はリハビリ不足だけとは限りません。 入院生活で長く体を動かさなかったことによる体力や筋力の低下、手術後の痛みや関節のこわばり、さらに病気が神経や筋肉に与える影響など、複数の要因が重なって起こることが多いのです。

実際、退院直後によく見られる例として、

- 立ち上がるとふらつく

- 足が重く感じて思うように前に出せない

- 長時間歩くとすぐ疲れてしまう

- 階段の昇り降りが怖く感じる

といった症状があります。これらは多くの人が経験するもので、焦る必要はありません。

安心して生活を続けるためには、まず原因をしっかり確認することが大切です。必要に応じて、介護サービスやリハビリ専門の施設を利用し、安全な環境で体を慣らしていくと良いでしょう。

また、自宅でもできる軽いストレッチや筋力トレーニングを取り入れると、少しずつ体力や「また歩ける」という自信を取り戻すことができます。大切なのは、無理をせず自分のペースで続けることです。

そして、自分に合ったサポート体制やリハビリ環境を選ぶことで、「歩けない」という不安に振り回されず、安心して前向きに暮らせる未来をつくることができます。回復のスピードは人それぞれですが、正しい方法を積み重ねれば、確実に一歩ずつ前へ進むことができます。