物忘れは脳梗塞の後遺症?脳血管性認知症と記憶障害の違い・リハビリ方法は?

2025.09.22

「最近、同じことを何度も聞かれるようになった」「薬を飲んだかどうかをすぐに忘れてしまう」など、物忘れ症状が脳梗塞の後に見られることは少なくありません。

このような記憶の混乱や認知機能の低下は、脳梗塞による後遺症の一つである、高次脳機能障害として現れるケースがあります。また、進行すると脳血管性認知症に発展することもあり、家族や周囲の理解と早期の対応が非常に重要です。

この記事では、「物忘れは本当に脳梗塞の後遺症なの?」「記憶障害と脳血管性認知症の違いは何?」といった疑問について原因から解説します。また、脳梗塞のリハビリについてもしっかりと理解度を上げていきましょう。

目次

物忘れは脳梗塞の後遺症に該当するの?物忘れが起きる部位と原因

脳梗塞後の物忘れ症状の特徴を理解し、気になる症状のある方は、早めに主治医に確認をとることが大切です。もちろん、脳梗塞発症後、入院している際に医師から伝えられるケースもありますが、予後の「物忘れ」にも注意を払っておきましょう。

脳梗塞の主な原因と後遺症について

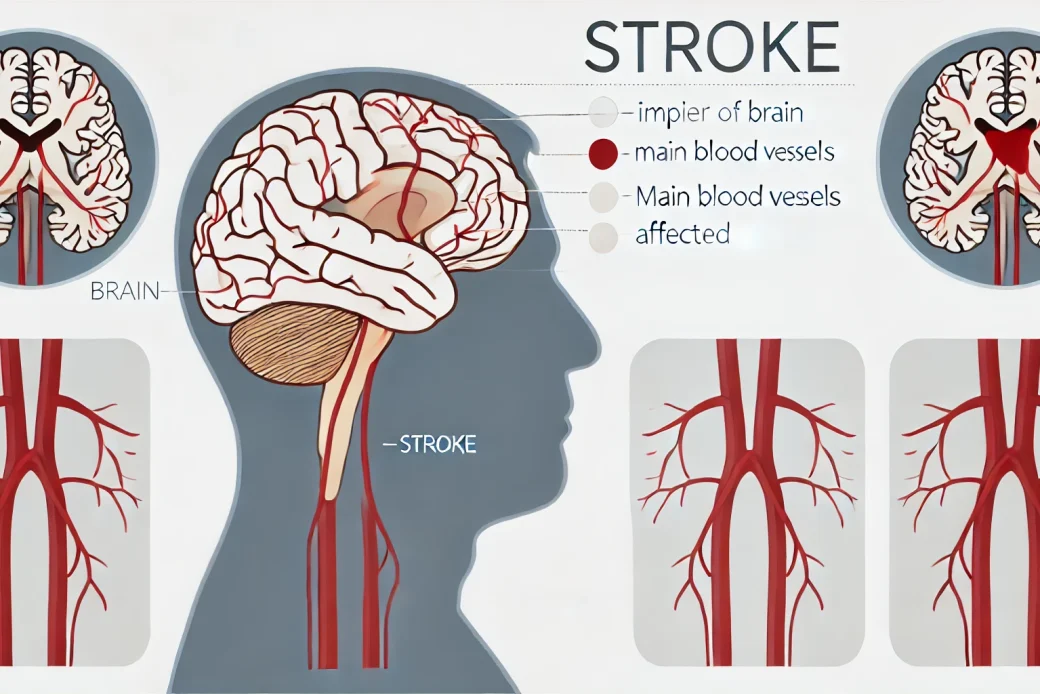

脳梗塞とは、脳の血管が詰まって血流が途絶え、脳細胞が損傷を受ける病気です。主な原因は、高血圧・糖尿病・心疾患・動脈硬化などがあり、高齢者に多く見られます。

発症すると麻痺や言語障害、視野の異常など身体的な後遺症が残ることがほとんどです。また、身体的な後遺症以外にも、認知機能障害が現れることも少なくありません。

物忘れは脳梗塞の後遺症「高次機能障害」の1つ?

脳梗塞による物忘れは、高次脳機能障害の一種として分類されます。特に、記憶に関与する脳の部位(海馬、側頭葉、前頭葉など)が影響を受けた場合、次のような症状が現れることが特徴です。

- 新しいことを覚えにくい

- 話した内容をすぐ忘れる

- 生活の中で同じミスを繰り返す

難しい部分が、記憶や認知の障害は本人が気づきにくいという点です。他の後遺症のように状態として現れるわけでも、外見で判断することも難しいことが課題として挙げられるでしょう。従って、周囲の人からの理解を得られずに物忘れに関する症状が進行することも考えられます。

物忘れの症状・脳梗塞後に該当する症状

脳梗塞後の物忘れとして現れる症状には、以下のような例が挙げられます。

・日時や場所があいまいになる

・会話中の内容をすぐ忘れる

・生活の段取りがわからなくなる

・感情の変化(怒りっぽくなる・無表情)

・何度も同じ話を繰り返す

物忘れは脳梗塞に限らず、年齢によるものと誤解されやすいです。しかし、脳梗塞後に急激に現れた場合は医学的な評価が必要になってくるでしょう。

脳血管性認知症と記憶障害の違い|物忘れは脳梗塞後のリハビリでも大切な課題

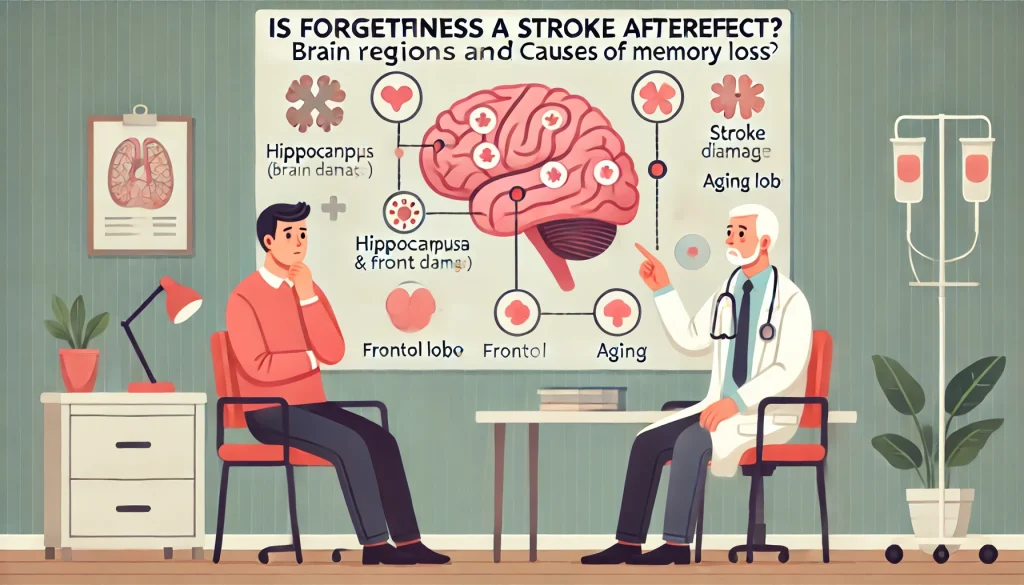

物忘れ症状が脳梗塞後に現れた場合、脳血管性認知症または、記憶障害が疑われます。では、脳血管性認知症と記憶障害にはどのような違いがあるのでしょうか。

ここで解説する2つの特徴を理解し、適切なリハビリに取り組むことが大切です。

脳血管性認知症の特徴と症状・記憶障害との違いは?

脳血管性認知症とは、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって脳機能が損なわれ、認知症状が生じる状態を指します。

症状の進行は段階的で、ある日を境に急激に認知機能が低下することがほとんどです。一方で記憶障害は、脳の損傷部位によって異なり、情報の入力・保持・取り出しといった特定のプロセスに障害が起こります。

つまり、認知症は全般的な脳機能の衰え・記憶障害は記憶に特化した障害、という違いがあるのです。

脳梗塞後の物忘れは改善可能?どのようなプロセスを辿るの?

適切なリハビリを行うことで、物忘れ症状の改善に期待ができます。リハビリで行われる支援は、主に以下の4点です。

・日常の行動をルーチン化し、覚える負担を減らす

・メモやスマホのアラームなど、補助ツールを活用する

・作業療法士による課題トレーニング

・家族による「思い出すヒント」を与える会話の工夫

初期は症状が不安定でも、繰り返しのトレーニングや環境調整を行うことで、徐々に記憶の取り出しや注意力のコントロールができるようになるでしょう。

脳梗塞のリハビリは再発防止とモチベーション維持が大切!専門家を頼ること

脳梗塞後のリハビリは、再発防止の観点から非常に重要です。しかし、長期的なリハビリはモチベーションの維持が難しくなることがあります。

本人だけでなく家族も、物忘れに対するリハビリの重要性を理解し、定期的に専門家を頼ることも大切です。

物忘れに対する具体的なリハビリとは?

物忘れに対して行うリハビリは、運動訓練だけではなく脳の働きを再教育する認知リハビリテーションが重要です。たとえば、以下のようなトレーニングが行われます。

・記憶トレーニング:視覚や聴覚からの情報を使う

・見当識訓練:日付や曜日の確認を繰り返す

・記憶力の強化:日記や予定表を活用した

・日常生活訓練:簡単な買い物・家事シミュレーション

これらは、専門の作業療法士や言語聴覚士によって個別に指導されます。

脳梗塞のリハビリを行う際の注意点と課題

認知機能の障害は本人の自覚が薄く、やる気を保ちにくいことがあります。そのため、家族が無理なく寄り添うことを心がけましょう。また、成果が見えるように記録しておいたり成功体験を積み重ねたりして、本人の自信を回復するなどの工夫も効果的です。

感情コントロールの障害がある場合は、「できないこと」より「できたこと」に目を向ける声かけが、回復への大きな支えになります。

まとめ|物忘れと脳梗塞の後遺症

物忘れは、脳梗塞によって起こる高次脳機能障害の症状の一つとして現れることがあります。後遺症として扱われることも多く、さらに症状が進行すると脳血管性認知症と診断される可能性もあります。そのため、早期に診断を受けて、適切なリハビリを始めることがとても重要です。

よく混同されるのが記憶障害と認知症です。どちらも「物忘れ」と関係がありますが、起こる仕組みや必要なアプローチは異なります。例えば、記憶障害は「覚えても思い出せない」という特徴が強く、認知症は「時間や場所の感覚があいまいになる」「判断力が低下する」など、より生活全般に影響を及ぼします。

脳梗塞後に見られる物忘れを軽く考えず、その人の状態に合わせたリハビリを無理なく続けることが大切です。また、家族や周囲が支える体制を整えることで、安心してリハビリに取り組むことができます。

「年齢のせいの物忘れだろう」と片付けずに、脳梗塞による変化としてしっかり向き合うことが、その後の回復や生活の質の改善につながります。