臼蓋形成不全リハビリで進行を防ぐ!効果的な筋トレやストレッチと注意点も

2025.08.06

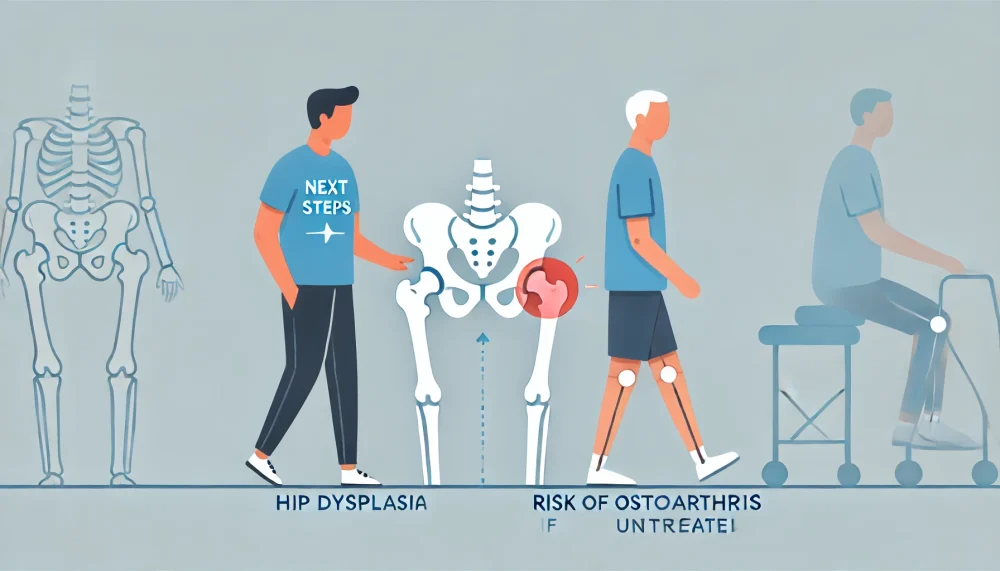

臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)は、股関節の受け皿が浅く大腿骨頭を十分に覆えていない状態であり、放置すると関節の摩耗や可動域の制限につながります。そのため、臼蓋形成不全リハビリを行い、股関節の痛みや不安定さを軽減・変形性股関節症への進行を抑えることが重要です。

適切な筋トレやストレッチを取り入れることで、関節を支える筋群の働きを高め、負担を軽減できます。

今回は、臼蓋形成不全リハビリの目的と効果や自宅で取り組める運動、日常生活で避けるべき動作などを整理し、進行防止のための具体策を解説します。

目次

臼蓋形成不全リハビリはなぜ必要?放置すると変形性股関節症のリスクが…

臼蓋形成不全リハビリは、股関節の痛み軽減や変形性股関節症の進行予防に不可欠な取り組みです。原因や症状、治療方法を把握して、適切な対応を選択できるようにしましょう。ここでは、臼蓋形成不全の原因や症状、リハビリが必要な理由を解説します。

臼蓋形成不全の原因と症状

臼蓋形成不全とは、生まれつき股関節の受け皿が浅く、大腿骨の丸い骨頭をしっかり支えられない状態を指します。股関節が不安定になりやすく、成長後に痛みや変形を招く原因となる疾患です。

厚生労働省が示す乳児健診の指針では、臼蓋形成不全や先天性股関節脱臼は、早期発見と早期治療の必要性が強調されています。対応が遅れると成人後に関節へ負担がかかり、変形性股関節症へ進行するリスクが高まるのです。

症状としては、股関節の動かしにくさや歩行時の違和感・痛みが多く報告されています。進行すると、階段の昇降や長時間の歩行が難しくなるケースも少なくありません。このような背景から、リハビリによる予防的な介入が重要視されています。

参考:厚生労働省「乳児健康診査における股関節脱臼一次健診の手引き」

2つの治療方法

臼蓋形成不全の治療は、大きく「保存療法」と「手術療法」の2種類に分けられます。保存療法は、リハビリや装具・生活指導を中心に行い、痛みの軽減や関節の安定性向上を目指す方法です。比較的症状が軽い段階で選択されることが多く、日常生活の改善や体重管理も含めて取り組むのが基本となります。

一方、症状が進行し股関節の変形や強い痛みが生じている場合は、寛骨臼回転骨切り術や人工股関節置換術といった外科手術が検討されます。手術の判断には年齢・関節の状態・生活への影響が考慮され、医師と相談しながら治療方針を決定するのが一般的です。

リハビリの目的と内容

臼蓋形成不全リハビリの目的は、股関節への負担を減らし、進行を抑えることにあります。具体的には、股関節を支える筋肉を鍛え、可動域を保ちながら痛みをやわらげる取り組みが中心です。

太ももの内側やお尻の筋肉をターゲットにしたストレッチと筋トレで、柔軟性と安定性を高め、日常のしゃがみ方や座り方、体重管理の工夫もあわせて行います。こうしたリハビリを続けることで、変形性股関節症への進行リスクを下げ、生活の質を保ちやすくなります。

臼蓋形成不全リハビリで痛みを軽減!効果的なストレッチとトレーニング

臼蓋形成不全リハビリでは、股関節を支える筋肉の柔軟性と安定性を高める運動が不可欠です。太ももやお尻を伸ばして負担を減らすことで、痛み軽減や変形性股関節症の進行予防に期待できます。効果的なストレッチ・トレーニング方法を確認して、自宅でも取り組めるようにしましょう。

太ももの内側ストレッチ

太ももの内側(内転筋)は、股関節を安定させるために大切な筋肉です。臼蓋形成不全リハビリこの部位を柔らかく保つことで、股関節への圧力を分散し、痛みの軽減につながります。

方法は以下のとおりです。

- 両足を広げて座る

- 背筋を伸ばしながらゆっくり身体を前に倒す

- その状態で太ももを伸ばす

呼吸を止めずに20〜30秒を行う

太ももを伸ばす際は、痛みが出ない範囲で繰り返し行うのがポイントです。

股関節〜太ももの内側ストレッチ

股関節から太もも内側までを同時に伸ばすストレッチは、関節の可動域を広げる目的で取り入れられます。以下の方法がおすすめです。

- 片膝を立てて前に踏み出してもう片方の足を後ろに伸ばす

- 前足の内ももから股関節にかけてじわっと伸びる感覚を意識する

反動をつけず静かに伸ばすことで筋肉を傷めにくい動作となり、日常生活での立ち座り動作の安定にも効果的です。

お尻のトレーニング

お尻の筋肉(中臀筋・大臀筋)は、股関節を支える主役となるため、臼蓋形成不全リハビリでは必須のトレーニングです。

<サイドレッグレイズ>

- 横向きに寝た状態で下側の足を曲げる

- 上側の足をまっすぐ伸ばしてゆっくり持ち上げる

10回×2セットを目安に、無理のない範囲で実施しましょう。お尻の筋力が高まると歩行時の安定性が増し、痛みの再発防止にもつながります。

日常生活動作に要注意!臼蓋形成不全リハビリで抑えておきたい3つのこと

臼蓋形成不全リハビリは、運動だけでなく日常生活動作や習慣にも配慮する必要があります。間違った姿勢や過度な負担は、股関節の痛みや変形性股関節症の進行を早める原因となるためです。ここでは、リハビリと並行して押さえておきたい3つのポイントを解説します。

無理な運動をしない

股関節に強い負荷がかかる運動は、臼蓋形成不全の症状を悪化させるおそれがあります。特に、ランニングやジャンプ動作、長時間の激しい運動は痛みを引き起こしやすいため注意が必要です。

ウォーキングや水中運動のように、股関節への衝撃が少ない運動に切り替えると安全性が高まります。リハビリ効果を維持するためにも、痛みが出たときは運動を中止して専門家に相談しましょう。

しゃがむ動作や座り方に注意

深くしゃがみ込む動作や長時間の正座は、股関節の前側に強い圧力をかけます。その結果、臼蓋形成不全による関節の摩耗や痛みが進みやすくなるのです。イスに座る際は、股関節の角度を浅く保ち、できるだけ骨盤を立てて座る姿勢を意識しましょう。

立ち座りの動作をゆっくり行うことで、股関節への負担を最小限に抑えられます。

適性体重を維持する

体重が増加すると股関節への負担が直接大きくなり、痛みや変形性股関節症の進行リスクが高まります。臼蓋形成不全リハビリの効果を最大限に引き出すためにも、適性体重の維持が重要です。

食事のバランスを見直し、軽めの有酸素運動を取り入れることで無理なく体重管理を続けられます。減量が難しい場合は、栄養士や理学療法士のサポートを受けながら取り組む方法も有効です。

まとめ|臼蓋形成不全リハビリを早期に開始して症状の悪化を防ごう!

臼蓋形成不全(きゅうがいけいせいふぜん)とは、股関節の骨の受け皿が浅いために、大腿骨(だいたいこつ)の丸い部分がしっかり収まらず、不安定になって痛みや変形を引き起こす病気です。放っておくと「変形性股関節症」というより重い病気に進み、歩く・立つといった日常生活に大きな影響が出ることがあります。

この病気のリハビリでは、股関節を支える筋肉を強くすることと、関節の柔らかさを高めることがとても大切です。具体的にはストレッチやトレーニングが効果的で、体を正しく動かす練習も行います。

また、リハビリだけでなく生活の工夫も必要です。たとえば、無理な運動をしないこと、座り方やしゃがみ方に注意すること、そして体重を適切に保つことが挙げられます。これらを続けることで股関節への負担を減らすことができます。

早めにリハビリを始めれば、病気の進行を防ぎ、痛みをおさえながら生活の質を守りやすくなります。