脳梗塞と認知症との関係|進行や再発の防ぎ方とご家族のサポート方法

2025.07.04

ご家族が脳梗塞になったら、それだけでも戸惑いが隠せない方が多いでしょう。脳梗塞後は運動の障害が残るイメージですが、認知機能にも影響が出る可能性があります。

脳梗塞と認知症の原因・対処を知っていると、見通しを持って患者さんと向き合えるでしょう。この記事では、脳梗塞と認知症は関係があるのか、進行の再発と予防法とともにご紹介します。

脳梗塞後の認知症は、ご家族が介護疲れが心配です。ご家族の方が日常の中でできることや活用できる制度も知っておきましょう。

目次

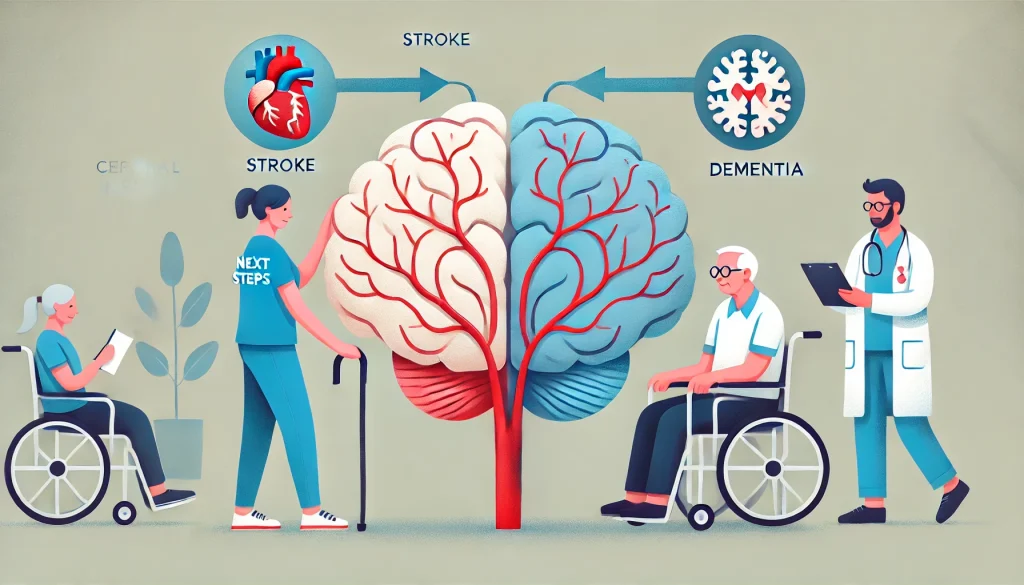

脳梗塞と認知症は関係ある?対策のために原因と症状を理解しよう

脳梗塞後に意欲がなくなったり、何度も同じことを話したりするなど、認知機能に障害がみられる可能性があります。ご家族や周囲の方からすると、脳梗塞後に急に認知症のような症状が現れて困惑するかもしれません。脳梗塞と認知症の関係についてご紹介します。

なぜ脳梗塞が原因で認知症になるのか

脳梗塞後に認知症になることを「血管性認知症」といいます。脳梗塞で脳の血管が詰まり、一部の細胞が死んで脳の機能が低下するのが原因です。アルツハイマー型認知症とは違い、脳の障害を受けた部分によって、症状が変化します。

症状は脳梗塞後すぐに現れる場合や段階的に発症する場合など、患者さんによって発症の仕方が変わるのも特徴の1つです。

脳梗塞で起こる認知症の症状

認知症というと、物忘れを思い浮かべる方が多いでしょう。脳梗塞後の認知症は、初期の記憶障害は軽く、進行すると目立ってきます。アルツハイマー型認知症と比べると、怒りっぽくなったり、気分が沈んだりと感情の起伏が激しくなるのが特徴です。

また、認知症の症状に加えて、歩行の不安定さや感覚障害など脳梗塞後の後遺症を併発する可能性があります。

脳梗塞後に認知症が進行しやすい人の特徴

脳梗塞による認知症は、ダメージを受けた部位や範囲によって症状や経過が変わります。しかし、以下の特徴がある方は、脳梗塞後の認知症が進行しやすいです。

- 小さな脳梗塞が複数ある

- 生活習慣病により、脳梗塞を繰り返す

- 社会的なつながりが少ない

- 意欲が低下していて活動量が少ない

脳梗塞と認知症は関係がある…進行を抑えて再発を防ぐ方法を解説

脳梗塞と認知症には関係があり、症状が進行しやすい方もいらっしゃいます。しかし、適切な対処をすれば、再発を防げるかもしれません。相談できる専門機関や、具体的な対策を知って、これ以上症状を進行させないようにしましょう。

専門機関へ相談する

脳梗塞後に認知症を発症した場合は、まずは脳梗塞発症時にかかった病院に相談しましょう。脳梗塞発症時の画像や評価は、今後の治療の参考になります。また、何らかの事情で発症時の病院に行けない場合は、脳神経外科か物忘れ外来を受診しましょう。

脳梗塞後の認知症に対しては、リハビリが重要です。リハビリは、医師の診断と判断が必要なため、病院にかかる必要があります。また、血管性認知症は脳梗塞を繰り返すたびに悪くなるため、薬を使った治療が必要になるかもしれません。

リハビリを受ける

脳の血流が悪くなると、認知症が進行しやすいです。そのため、リハビリでの運動や手先の運動で、脳の神経回路を活性化させましょう。適度な有酸素運動は、認知症の予防・改善につながるとの報告もあります。

また、脳梗塞後の認知症では、麻痺により運動や日常生活動作が制限されているかもしれません。転倒予防をしながら、適切な運動方法を続けるためにも、リハビリは効果的です。

食生活と生活習慣の見直しをする

脳梗塞が発症・再発する原因は、生活習慣にあります。認知機能がこれ以上低下しないように、脳梗塞の再発を防ぎましょう。食生活と生活習慣の見直しのポイントは、以下のとおりです。

- 1日の塩分量を6g未満にする

- 肉の脂身を避け、魚由来の脂を摂るようにする

- 甘いものを控え、血糖値をコントロールする

- 1日20〜30分程度の有酸素運動を取り入れる

- 睡眠を7時間以上とる

- 禁煙をし、お酒は控えめにする

社会参加をする

脳梗塞後の認知症の方は、意欲が低下したり、感情が不安定になったりして、社会参加が減少しやすいです。社会参加をしないと脳の刺激が減り、認知機能の低下を引き起こします。

家族や友人とコミュニケーションをとったり、デイサービス・当事者の会・地域のイベントなどに参加したりして、社会参加ができる環境を整えましょう。

参考:食事・運動と認知症予防

脳梗塞と認知症で家族が疲弊しないようにできることや使える制度

脳梗塞と認知症が同時に発症すると、介護の負担が大きくなります。脳梗塞の場合は、症状が突然起こるため、ご家族の気持ちが追いつかないかもしれません。ご家族の方の心地よい生活を保ちながら、患者さんに向き合っていけるよう、できることや使える制度をご紹介します。

日常生活でできるサポート

日常生活では、患者さんが混乱しない環境作りをしましょう。脳梗塞後の認知症の方は、判断力が低下し、環境の変化や刺激に対して敏感になりやすいです。毎日の生活を規則正しくルーティン化したり、メモやカレンダーを使ったりして、わかりやすくしておきましょう。

患者さん自身が、予定を理解していると、コミュニケーションが円滑になりやすいです。

また、適度に体を動かすことは脳の刺激になるため、日常生活の中でできる動作は手伝わず、見守るようにしましょう。

介護保険サービスを利用する

脳梗塞後の患者さんを、ご家族だけで介護するのは限界があります。脳梗塞と認知症の症状への対応や進行予防は、長く続ける必要があり、ご家族の生活を変えてしまうからです。

介護を家族だけで抱えずに、地域包括支援センターに相談し、介護保険サービスを利用しましょう。デイサービスやショートステイを活用すれば、ご家族の自分の時間を確保できます。訪問介護を利用すると、患者さんに必要な身の回りのお世話を頼めるでしょう。

地域の支援機関を活用する

認知症の患者さんやご家族を支えるのは、介護保険だけではありません。地域には支援機関があるため、活用しましょう。患者さんご本人が社会参加をするきっかけにもなります。お住まいの地域で、次のようなイベントや支援機関がないかを探してみましょう。

- 認知症カフェ(オレンジカフェ)

- 認知症患者さんの家族会

まとめ|脳梗塞と認知症の関係性

脳梗塞と認知症には、実は深い関係があります。

「脳梗塞になると、ゆくゆくは認知症になってしまうのでは?」と心配する人も多いかもしれません。結論としては、脳梗塞と認知症には“関係がある”と考えるのが正しいです。

脳梗塞は、脳の血管がつまって血が流れなくなり、脳の一部がダメージを受けてしまう病気です。このダメージの場所や広がり方によって、記憶や判断、考える力などに影響が出ることがあり、それが認知症の原因につながることがあります。

もし、脳梗塞の後に、人の名前を思い出せない、やる気がなくなる、物忘れが増えるといった変化に気づいたら、診断を受けた病院の先生に相談することがとても大切です。

なぜなら、脳梗塞が起きたときのMRIなどの画像や検査結果をもとに、脳の状態を比べながら詳しく調べてもらえるからです。

また、脳梗塞のあとに出る認知症の症状は、リハビリによって改善したり、進行をゆるやかにしたりできる可能性があります。

たとえば、会話や計算、手先を使う練習をしたり、からだを動かすことで、脳に良い刺激を与えることができます。

ただ寝ているだけでは脳の働きがどんどん落ちてしまうため、できることから少しずつ、リハビリを続けることが大切です。

家族や専門の先生といっしょに、自分に合った方法でリハビリを続けることで、元気な毎日に近づくことができます。