リハビリにおける運動学習の知識を徹底解説!活用例や定着を促す効果的な方法も

2025.07.18

リハビリにおける運動学習は、機能の改善・向上や転倒予防などに大きな役割を果たしています。リハビリ効果をより高めるために、運動学習について理解を深めておきましょう。

運動学習について理解できれば、機能回復のために必要なことが明確になり、モチベーションの維持にもつながります。まずは、運動学習の役割と効果を知ることが大切です。

この記事では、リハビリにおける運動学習の知識全般と、運動の定着を促す効果的な方法を解説します。注意点をしっかりと確認して、適切な方法でリハビリに取り組みましょう。

目次

リハビリにおける運動学習の役割と効果|具体的な活用例も紹介

リハビリにおける運動学習には、身体機能の改善・向上や転倒予防など、さまざまな役割があります。リハビリ効果を高めるためにも、運動学習の知識と実践方法を理解しておくことが大切です。具体的な活用例を参考にしながら、より効果的なリハビリに取り組みましょう。

リハビリにおける運動学習の役割

運動学習は、永続的な動作やスキルを獲得するための練習や経験に関連した一連の過程のことです。リハビリでは、運動学習の原理を活用して、病気やケガなどによる麻痺や運動障害、高次機能障害などの改善を目指します。

運動学習の知識と実践方法を学ぶことが、リハビリ効果を高めることにつながるといえるでしょう。また、運動学習を通じて達成感や成功体験を得ることができるため、リハビリに対するモチベーションの維持・向上にも大きな役割を果たしています。

運動学習で得られる効果

リハビリにおける運動学習では、運動機能の改善と向上、生活の質の向上などの効果に期待ができます。また、バランス能力や歩行能力向上のリハビリを行えば、転倒予防にも効果的です。

運動学習は、運動パターンの再学習や新しい運動パターンの学習に役立つため、病気やケガ、高齢者の筋力低下などのリハビリに有効とされてます。繰り返しリハビリを行うことで、身体機能の改善や日常生活動作の向上など、より複雑な運動スキルの習得が可能です。

リハビリでの活用例

運動学習を活用したリハビリの例は、以下のとおりです。

- 有酸素運動

- 筋力トレーニング

- バランス練習

- ストレッチ

ウォーキングや水泳などの有酸素運動を行うことで、全身の持久力が高められ、生活の質の向上につながります。筋力トレーニングは、適切な負荷で無理のない範囲で行うことが大切です。

歩行に不安のある高齢者は、転倒予防のためにバランス練習を取り入れるとよいでしょう。また、運動の幅を広げるために、日頃からストレッチを行い柔軟性を高めておくのも効果的です。

リハビリで身体機能を改善・向上!運動学習の段階とメカニズム

リハビリと運動学習には深い関係があります。リハビリ効果を高めるためにも、運動学習のメカニズムを理解しておきましょう。ここでは、運動学習のメカニズムと3つの段階について、具体的に解説します。

運動指令の調整に重要な小脳

小脳は、運動指令の調整や運動動作の内部モデルの形成など、運動学習において重要な役割を担っています。特に、小脳は大脳皮質からの運動指令を調整しており、この役割があるおかげで私たちは運動や楽器の演奏などの細かな動きを行うことができるのです。

また、小脳の役割として認知機能も含まれることが最近の研究で判明しています。小脳が損傷すると、運動動作がうまくできなくなるだけでなく、言語や認知、気分などの問題を引き起こす可能性もあるでしょう。このことから、小脳は快適な生活を送るために重要な役割を果たしている部位であることがわかります。

大脳皮質神経回路の変化

大脳皮質の運動野における神経回路の変化が、運動学習にとって重要な役割を担っています。具体的には、運動野のシナプス可塑性(シナプスの結合が変化すること)が起こることで、新たな運動を覚えたり再学習できたりするようになるのです。

実際に、マウスに特定の運動課題トレーニングをさせると、第一次運動野で新たなシナプスが形成されて神経回路が変化していることがわかっています。

参考:NIPS「「学んだ」ことが「身につく」ときの脳の変化〜運動学習で大脳皮質神経回が変化し学習記憶が進む〜」

運動学習の3段階

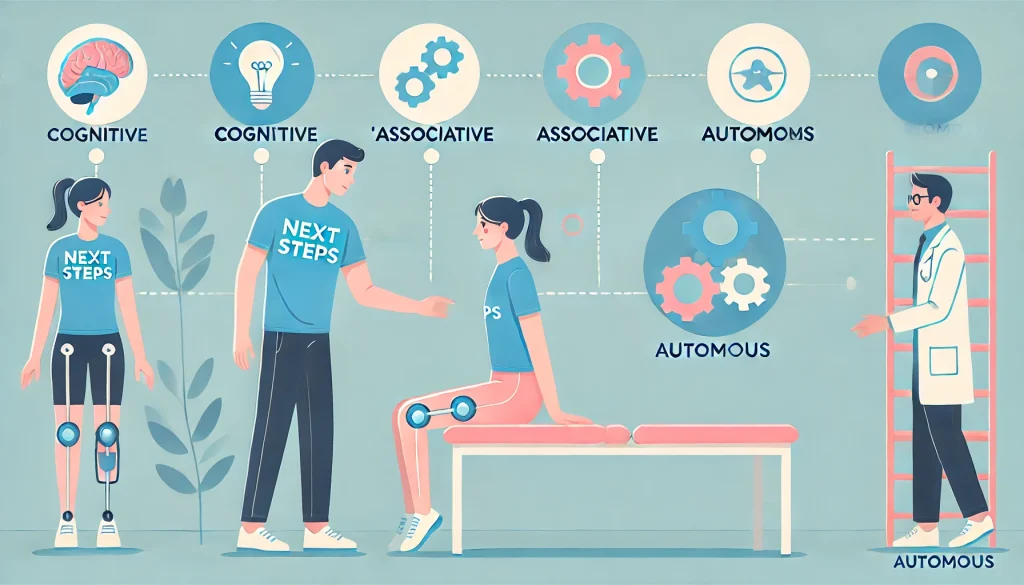

運動学習は、3段階にわかれています。

- 認知段階(初期相):運動を行うために必要なことを理解する段階

- 連合段階(中間相):運動の間違いを修正しながら、より効率的な運動パターンを学習する段階

- 自動化段階(最終相):運動の大部分が自動化され、運動以外の部分にも注意を向けることができる段階

この学習段階には明確な境界はなく、繰り返しリハビリを行うことで連続的に向上していきます。

リハビリで運動学習の定着を促すために…効果的な練習方法と注意点

リハビリで運動学習を定着させるためには、いくつかの注意点を理解することが大切です。ここでは、効果的な練習方法と注意点をわかりやすく解説します。適切な方法でリハビリに取り組み、効率的に運動学習を定着させましょう。

分散して練習を行う

リハビリを行う際は、短時間の練習を複数回にわけて取り組むと、より高い効果に期待ができます。

例えば、2時間の練習を1日でまとめて行う場合と2時間の練習を4日にわけて行う場合では、「2時間の練習を4日にわけて行う分散練習」のほうがより運動が定着しやすいとされているのです。このことから、より効果の高いリハビリを効率的に行うなら、運動を習慣化させることが重要といえるでしょう。

運動の継続と反復

一つの動作を習得して自動化段階まで至るためには、運動の継続と反復が欠かせません。無意識に動作を行うためには、3,000回程度の反復が必要ともいわれています。

漠然と動きを繰り返すだけでなく、目的や注意すべき点を意識しながら、継続的にリハビリを行うことが大切です。モチベーションの維持が難しい方や思うような効果が得られていない方は、リハビリの専門家に相談することをおすすめします。

状況に応じて難易度を調整

リハビリは、身体状態にあわせて適切な難易度で行うことが重要です。難易度設定を間違えると、効果が薄れたりモチベーションが低下したりして、運動学習効果に期待できなくなる可能性があります。

適切な難易度設定にして成功体験を繰り返すことがモチベーションの維持につながり、結果的にリハビリ効果を高められるでしょう。

まとめ|適切なリハビリで運動学習を定着させて機能回復を目指そう!

リハビリで行う運動学習は、体の動きを良くしたり、できることを増やしたりするためにとても大切です。体の力を保ったり、生活を快適にするために、運動学習は大きな役わりを持っています。

リハビリの中では、ウォーキングのような有酸素運動、筋力トレーニング、バランスをとる練習などがよく使われます。でも、どの運動も、正しい方法で、自分に合った強さで行うことがとても大切です。

運動学習を身につけるには、同じ運動をくり返して続けることがポイントです。毎日少しずつ、何回も練習することで体が覚えていきます。また、短い時間に集中してやるのではなく、何日かに分けてコツコツやる「分散練習」も効果的です。こうした工夫をすることで、リハビリの効果が高まり、体の動きをうまくコントロールできるようになります。

さらに、運動のレベル(むずかしさ)をその人に合わせて調整することも大事です。自分に合わないレベルだと、うまくいかなくてイヤになってしまうこともあります。そうならないように、リハビリの療法士から指導をもらうのがおすすめです。そうすれば、もっと効率よく体の機能を回復することができるでしょう。