片麻痺がある人の日常生活で困ることは何?改善事例から知る生活の一工夫

2025.06.20

片麻痺がある人にとって日常生活で困ることは、主に「日常生活動作」です。日常生活動作とは、食べたり着替えたり、といった毎日の生活で欠かせない動作を指します。

これまで当たり前にできていた動作が突然できなくなってしまうのですから、本人や家族の戸惑いは大きく、生活スタイルの変更も余儀なくされてしまいます。

今回は、片麻痺がある人が日常生活で困ることを最小限にするための注意点や、生活の工夫を解説します。片麻痺を改善させ、在宅復帰をはたした事例もご紹介するため、今後の生活やリハビリへの意欲を保つためのヒントになるでしょう。

目次

片麻痺の人が日常生活で困ることとは?家族が知るべき基礎知識

片麻痺の人が日常生活で困ることは、身体的な制限に加えて、精神的な課題も潜んでいます。まずは、片麻痺の原因や症状などの基礎知識を理解し、片麻痺患者が抱えやすい問題を確認します。

片麻痺の原因と症状

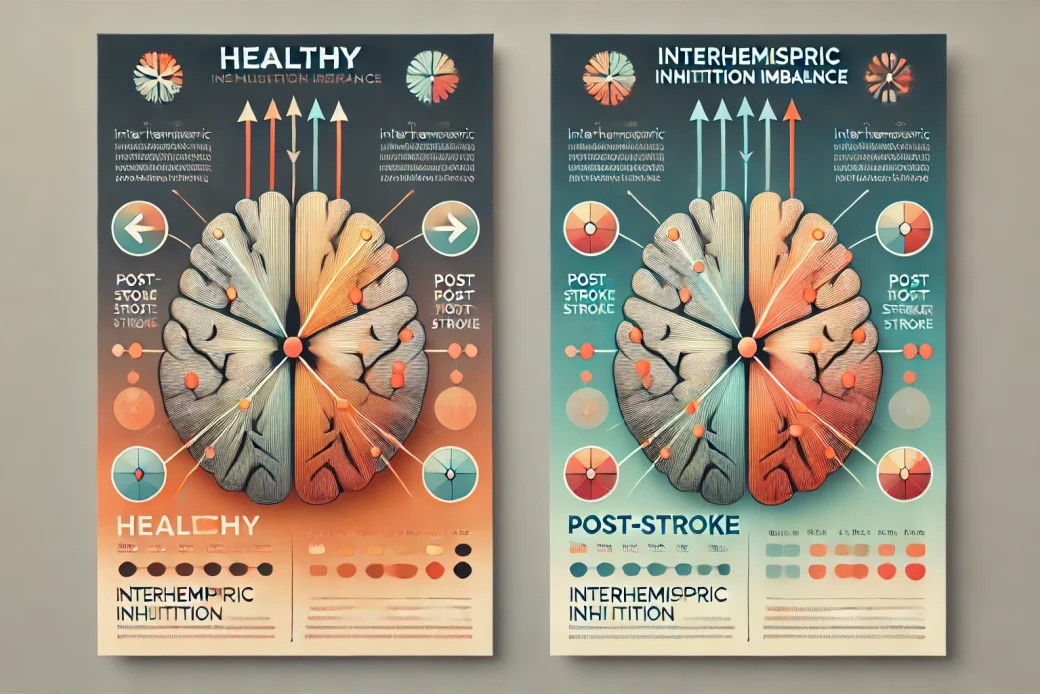

病気やケガなどが原因となり、脳の運動に関係する部位が損傷されると、自分が思うように体を動かせなくなる場合があります。この状態を運動麻痺といい、片麻痺は、体の左右どちらかの手足および顔面に麻痺がみられる状態です。

原因として脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)が最も多く、外傷や脳腫瘍で起こるケースもあります。症状は、体の片側がうまく使えない、麻痺側へ傾くなどがよくみられます。

日常生活動作が困難になる

歩く・食べる・トイレ・着替えなど、日常生活を送るうえで必要な動作を行うのが難しくなります。特に利き手側に麻痺がある場合、日常生活動作の再獲得までに相当の努力が必要です。

これまで当たり前にできていた動作が自分一人では難しくなり、介助が必要になります。自立できないもどかしさから、自尊心が傷つくことも。さらに依存的になったり、活動性が低下したりといった問題にも発展しやすくなります。

不安感や孤独感が強まることも

リハビリは継続が必要ですが、長期化すると「本当によくなるのか」と不安を抱きやすくなります。また、障害を受け入れられずにいると塞ぎ込みやすくなり、孤独感も強まります。

不安や孤立感を払拭できずにいると、ますます塞ぎ込みがちに。ひどい場合は、うつや認知症のきっかけになってしまいます。

片麻痺の日常生活で困ることは工夫で減らせる?注意点と改善事例

片麻痺の人が日常生活で困ることは、日々のちょっとした工夫や心がけで大きく取り除いていけます。ここでは、リハビリや再発予防の取り組みの重要性、そして片麻痺患者の在宅復帰に向けたリハビリの成功事例もご紹介します。目標の具体化やリハビリへの意欲が、機能回復を左右するのです。

継続的なリハビリが大切

片麻痺がある場合、まずは日常生活動作の再獲得が大きな課題です。日常生活動作を獲得するには、日々のリハビリの継続が重要になります。

一般的に、受傷後6ヶ月まではリハビリの効果が目に見えやすくなりますが、それ以降の回復は緩やかになる傾向があります。6ヶ月以降の生活期に入ってからも、地道なトレーニングの積み重ねが回復を促すのです。

実現可能な目標を立てて小さな達成を繰り返すなど、リハビリ意欲を保つ工夫も大切です。

再発予防が進行・悪化を防ぐ

片麻痺をはじめとする後遺症は、再発により症状が悪化しやすい傾向にあります。脳卒中は再発しやすい病気のため、予防が非常に重要です。

塩分を控える、適度に運動する、禁煙、ほどほどの飲酒など、健康的な生活習慣を実践しましょう。高血圧などの基礎疾患がある人は、内服や定期受診の継続も大切です。

施設入所の右片麻痺患者が在宅復帰を実現

脳梗塞の再発により、右側の片麻痺が悪化し、施設での生活を余儀なくされていた女性の回復事例をご紹介します。

女性は当初、リハビリ意欲が低く、介護量は増すばかりの状態でした。しかし「もう一度自宅に帰りたい」という思いの吐露をきっかけに、自宅復帰に向けて具体的に話が進むと状況は一転。本人の気持ちにも変化がみられ、リハビリ意欲も高まっていきました。

食事、移動、トイレなどそれぞれの動作に目標を掲げて取り組んだ結果、見事に機能は改善し、最終的に在宅復帰が実現しました。

この事例から、再発予防の大切さや、リハビリの継続には明確で具体的な目的と「本人の意欲」が必要であることがよくわかります。

参考:東京都福祉保健局「『自宅に帰りたい』を実現した事例」

片麻痺でも快適に|日常生活で困ることを取り除く生活の工夫

片麻痺があっても、日常生活で困ることを取り除いてあげると、安全で快適な生活が実現可能になります。移動や食事など、シーン別の困りごとに焦点を当てて対策をとると、より解決しやすくなるでしょう。

環境を整え転倒予防しよう

片麻痺があると体のバランスをくずしやすく、転倒リスクが高まります。また、ものにぶつかっても痛みを感じにくく、ケガに気づかない可能性も。

室内は、移動の際に障害になるものは片付け、転倒しないよう配慮しましょう。必要に応じて、手すりの設置も有効です。

自助具や補助具の活用

麻痺がある手が利き手の場合、できるだけ利き手で食事などの動作を行うよう心がけます。柄が太く握りやすいスプーンや、ホルダー付きのコップなどの自助具の使用も検討するとよいでしょう。

歩行には、必要に応じて補装具を使用します。補装具には麻痺側の保護、立ったり歩いたりするときの安定性の確保などの役割があります。作成には、主治医やセラピストの意見が必要です。リハビリを進めながら、必要に応じて作成を検討しましょう。

家族や専門家の連携で自立支援を

辛いリハビリを継続するには、家族の支援が欠かせません。がんばっている姿を認める声かけは、本人にとって大きな励みになります。

時間があれば、一緒にリハビリに参加するのもよいでしょう。「こんなことができるんだ」といった新たな気づきは、日常生活への応用のきっかけにもなります。

介護する家族の不安や悩みの共有も大切です。介護のアドバイスや目標の共有ができるよう、リハビリの担当者やケアマネジャーとコミュニケーションをとり、多方面からサポートを受けましょう。

まとめ|片麻痺のある人が「日常生活で困ること」の理解と対策が大切

片麻痺のある方が日常生活で直面する困難には、「身体的な問題」と「精神的な問題」の両面があります。

たとえば、思うように体が動かないことによる不便さだけでなく、「できない自分」に対するストレスや焦りなど、心の負担も無視できません。

これらの問題を解決するには、日常のどの場面で、どんな困りごとが起きているのかを正しく理解し、それぞれに合った対策をとることが重要です。

「服を着るのに時間がかかる」「外出が不安」「周囲の目が気になる」といった悩みは人によって異なり、その一つひとつに丁寧に向き合う必要があります。

また、リハビリを続けていても目に見える効果を実感できないと、やる気の低下につながることもあります。

その結果、改善どころか、現状の機能を維持することさえ難しくなる可能性もあるのです。

とはいえ、日常生活への適応は不可能ではありません。継続的なリハビリと日常生活での工夫によって、徐々に自立度を高めることができます。

大切なのは、本人だけで頑張るのではなく、家族やリハビリの専門職と協力しながら、同じ目標を共有して進んでいくことです。

その連携が、より快適で安全な毎日を支える力になります。

リハビリの道のりは決して楽ではありませんが、小さな積み重ねが、確かな変化につながっていきます。