脳卒中後にも?デュシェンヌ歩行が起こる理由とリハビリテーションを活用した改善方法

2025.04.21

歩行障害の一つであるデュシェンヌ歩行。なぜ発生するのか?どのような治療が行われるのか?などの疑問を抱く人も少なくないでしょう。

「加齢だから仕方ない」「脳卒中後の後遺症だから…」と、改善を諦めている方も、デュシェンヌ歩行のメカニズムとリハビリテーションを活用した取り組みをチェックしてみましょう。

デュシェンヌ歩行は、適切な治療とリハビリにより改善する可能性があります。今回は、デュシェンヌ歩行の原因や治療法、リハビリテーションの具体例を解説します。歩行状態を改善し、安全で快適な日常生活を手に入れましょう。

目次

デュシェンヌ歩行の基礎知識|原因や日常生活への影響とは

デュシェンヌ歩行は、どのような原因・疾患によって引き起こされるのでしょうか。まずはメカニズムを整理し、日常生活への影響を把握しましょう。

デュシェンヌ歩行の原因

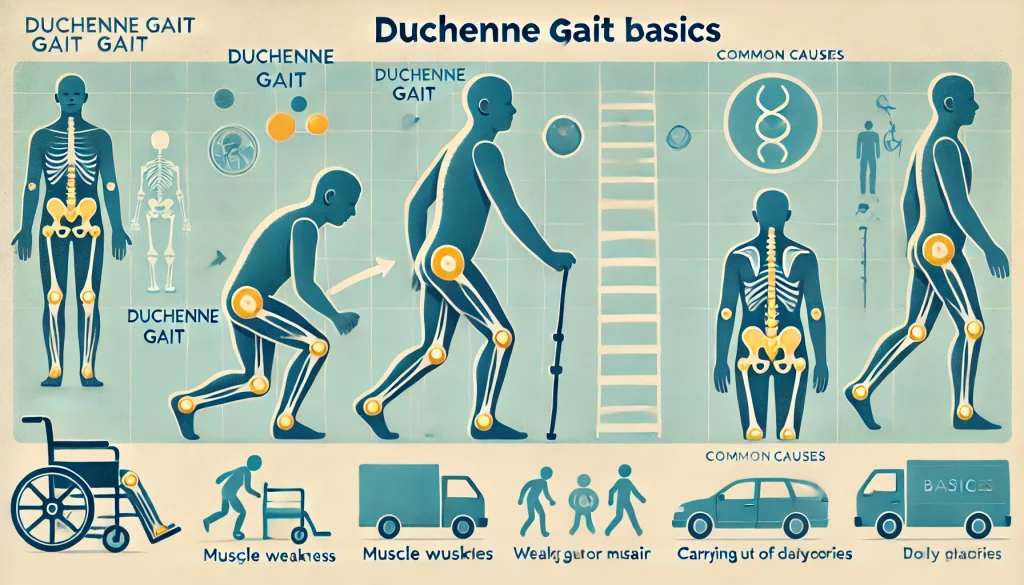

デュシェンヌ歩行は、痛みや障害がある方に体が傾いた状態で歩くことを指します。「揺れる歩行」とも言われることがあるほど、左右に身体が揺れながら行う歩行の症状がみられます。

主な原因は以下のとおりです。

- 股関節の筋力(股関節外転筋力)の低下

- 股関節の関節可動域(内転可動域)の制限

- 痛みや関節の変形

特に、股関節の安定性を保つ役割をもつ「股関節外転筋」の筋力低下が原因となることが多いです。

デュシェンヌ歩行が起こる疾患

デュシェンヌ歩行は、整形疾患や脳血管疾患、神経や筋肉の異常による疾患でみられます。

- 変形性股関節症(関節の変形や痛みにより歩行が不安定になる)

- 脳卒中(片麻痺による筋力低下)

- デュシェンヌ型筋ジストロフィー(進行性の筋力低下を伴う疾患)など

これらの疾患では、筋力低下や関節拘縮のほか、体重移動の困難さや痛みが歩行状態に影響を与えます。

放っておくと日常生活に影響が出る

長期にわたりデュシェンヌ歩行を続けることで、転倒や腰痛・膝痛などのリスクが高まります。

不安定な歩行状態はバランスを崩しやすくなり、積極的に外出したり遠出をすることも困難になります。また、体の傾きによって特定の部位に集中的に負荷がかかることで、痛みの発生の原因に。

痛みや歩行の不安定さは、日常生活を不自由にし、活動の幅を狭めてしまうのです。

- 転倒や骨折などのリスクが高まる

- 骨格変形

- 筋力低下に伴う消化器系へのトラブル(便秘など)

- 歩行困難

上記のような問題は、そのままにしておくと生じるリスクの一例です。今、適切な治療法を理解しておくことで、将来的なリスクを避けることが可能でしょう。

デュシェンヌ歩行は治せる?原因別の治療法や対策を知ろう

デュシェンヌ歩行は放置せず、適切に治療や対策を行う必要があります。症状出現の原因となる疾患別に治療法を確認しましょう。

整形外科的疾患が原因の場合

変形性股関節症の治療には、保存療法と手術療法があります。

リハビリや薬をつかった保存療法は、痛みを和らげたり股関節周囲の動きの改善を目的に行われます。手術療法には、骨の一部を切って関節のバランスや角度を調整する骨切り手術と、変形した関節を人工の関節に置き換える人工股関節置換術があります。

症状が軽い場合は保存療法で様子をみますが、進行すると手術の適応となり、最終的に人工股関節置換術が選択されます。

神経や筋肉の異常が原因の場合

デュシェンヌ型筋ジストロフィーや脳卒中後遺症などが原因の場合、リハビリが中心になります。筋肉や関節の柔軟性を高めたり、姿勢調整のトレーニングを行います。

リハビリと並行し、基礎疾患に対する治療も行われます。

加齢による筋力低下が原因の場合

加齢による筋力低下の場合も、筋力強化や柔軟性向上、歩行訓練などのリハビリ治療が中心です。

リハビリ以外にも、日常生活で適度な運動やストレッチを取り入れることも大切です。日々の努力と継続により、身体機能の向上が期待できます。

デュシェンヌ歩行の改善に向けたリハビリの具体的な内容

歩行状態の改善に向け、治療の中心となるのがリハビリです。デュシェンヌ歩行に対する具体的なリハビリの方法をご紹介します。

筋力強化と可動域訓練

姿勢を支えたリ、歩行に必要な筋肉のトレーニングを中心に行います。特に、デュシェンヌ歩行の大きな原因の一つである股関節周囲の筋肉の柔軟性や関節の可動性の強化を目指します。

◯筋力強化を目的としたトレーニング

・手すりにつかまり、立ち上がったり座ったりの動作をゆっくりくり返す

・スクワットや踏み台昇降などのトレーニング

◯関節可動域訓練

・痛みや脱臼を起こさないよう無理な力を加えず、ゆっくり関節を動かす

歩行練習とバランス訓練

歩行の不安定さを解消するため、歩行練習とあわせてバランス訓練を行います。

◯安全面に気をつけてバランス訓練を行う

・片足立ちでバランスをとる

・その場で足踏みをし、バランスと筋力を向上させる

・直線の上を歩く

◯歩行練習は杖や歩行器も活用

・平行棒に沿って、体重を移動しながらゆっくり歩く

・方向転換や障害物を回避しながら歩く

・杖や歩行器を使用しての歩行練習

補助具や環境整備の方法

歩行の安定性を高めるため、歩行補助具の使用や環境整備を行います。

補助具や整備方法の具体例は、以下のとおりです。

- 杖(T字杖、四点杖、ロフストランドなど)

- 歩行器

- シルバーカー

- 下肢装具

- 自宅の環境整備(床に物を置かない、段差をなくす、手すりをつけるなど)

適切な補助具の選択は、リハビリ専門家と相談しながら進めましょう。

まとめ|デュシェンヌ歩行について

デュシェンヌ歩行とは、歩くときに体を左右に大きくゆすったり、バランスをくずしやすくなったりする歩き方のことです。これは、年をとることで筋肉が弱くなったり、筋肉がやせ細ってしまったりすることで起こることがあります。また、病気の影響や脳卒中の後遺症などによっても起こることがあります。

どの原因であっても共通しているのは、「しっかりと改善を目指したリハビリが大切」だということです。

もし何もせずにそのままにしてしまうと、姿勢が悪くなるだけでなく、骨の形がゆがんだり、歩く力がどんどん落ちたり、心臓や消化器の調子まで悪くなることもあります。つまり、生活にいろいろな困りごとが出てくる可能性があるのです。

リハビリというと、「つらそう」「長く続けるのが大変そう」と感じる人もいるかもしれません。でも、専門のスタッフのサポートを受けることで、体の状態に合ったリハビリができ、少しずつ改善を目指すことができます。