深部静脈血栓症の正しいリハビリとは?合併症予防に禁忌事項も理解しよう

2025.07.14

手術後の安静期間や長時間の移動によって静脈の血流が悪くなると「深部静脈血栓症(しんぶじょうみゃくけっせんしょう)」を発症します。深部静脈血栓症は、正しい知識を持ってリハビリを行わないと、重篤な合併症を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

静脈内に出来た血栓が肺の血管に詰まる「肺塞栓症」は、死に至る危険もあります。血栓の予防や早期発見、発症後の管理が大切です。

深部静脈血栓症は「エコノミー症候群」とも呼ばれ、災害時や長時間の移動などによって、若い方でも起こる可能性のある身近な症状として知られています。深部静脈血栓症に対する理解を深めて、予防方法や発症後の注意点を把握しておきましょう。

目次

深部静脈血栓症の基礎知識!リハビリを行う前に病態を把握する

「深部静脈血栓症(しんぶじょうみゃくけっせんしょう)」とはどのような病態を指すのでしょうか?安全にリハビリを進めるためには、病態に対する知識が必要不可欠です。

深部静脈血栓症を発症する原因や、発症リスクを高める要因を事前に理解することが予防につながります。また、重症化を防ぐためには血栓の早期発見がポイントです。代表的な検査方法を確認しておきましょう。

深部静脈血栓症とは?手術後に注意

深部静脈血栓症とは、身体の深部にある静脈に血栓が生じて血管が詰まる病変です。体表の静脈ではなく、筋肉の中になる静脈で起こるのが特徴です。深部静脈血栓症には、3つの原因と5つのリスクファクターがあります。

<深部静脈血栓症の原因>

- 安静などが原因で静脈血流が滞る

- 血管の損傷によって発症する

- 血液凝固の亢進により血栓が作られる

<リスク因子>

- 手術後

- 高齢者

- 肥満

- 妊娠

- 長時間の座位

静脈は動脈と違って血流が滞りやすい特徴があるため、安静にしていると血栓を作りやすくなります。上記のリスク因子に該当する方は、適切な対策が必要です。

早期発見に重要な評価法について

急激な下肢の腫れや疼痛、皮膚の色調変化が見られたら深部静脈血栓症を疑いましょう。病院では以下のような評価で診断を行います。

<深部静脈血栓症の検査方法>

- 血液検査(D-ダイマー)

- 画像検査(下肢静脈超音波検査、造影CT検査)

血液検査でD-ダイマーと呼ばれる数値が高ければ発症を疑い、画像検査に移ります。画像検査で直接静脈を観察し、血栓の程度を評価するのが一般的です。

ガイドラインに沿った予防方法

深部静脈血栓症にはガイドラインがあるため、推奨される予防方法を紹介します。自分でも手軽にできる予防方法を覚えておきましょう。

<深部静脈血栓症の予防方法>

- 早期離床と積極的運動(足首や足趾の運動)

- 弾性ストッキング(術後などに使うことが多い)

- 間欠的空気圧迫法:機械を使って下肢を圧迫し、静脈の循環を促し血栓を予防する

- 抗凝固薬の使用

重要なのは、安静にする時間を極力無くして足の運動を行う点です。ストッキングや機械の使用は主治医に相談して決めましょう。

深部静脈血栓症に対する正しいリハビリ!予防に必要な運動とは?

深部静脈血栓症は、正しいリハビリによって予防に期待できます。安静期間を短くして、早期歩行や足首の運動を行うことで、血流改善と血栓の形成の予防が可能です。マッサージやストレッチも効果的ですが、注意点があるためやみくもに行わないよう注意しましょう。

早期歩行で血栓を予防

手術後は安静を避け、早期歩行を意識すると血栓を予防できるでしょう。ベッドで横になっている時間が長くなると、静脈の流れが悪くなり血栓ができやすくなってしまいます。

下肢以外の手術や治療を行った方は、主治医の指示に従い早期歩行で深部静脈血栓症を予防しましょう。

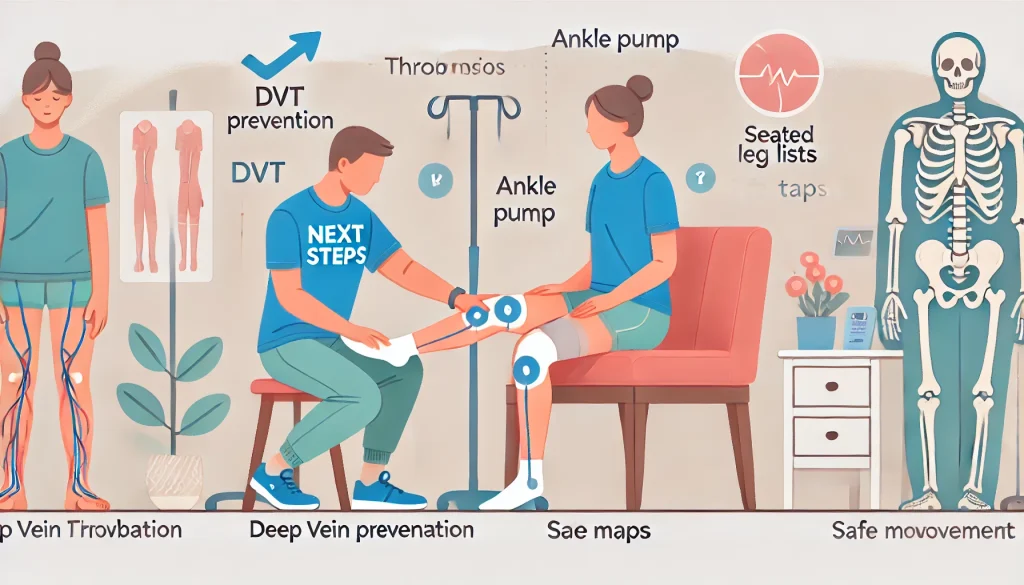

足首の運動で血流を促進

「下肢の手術後で歩けない」「長時間の移動で動けない」という方は、足首の運動を行うだけでも効果的です。足首や足趾を曲げたり伸ばしたりすると静脈の血流が改善できるため、意識的に行うとよいでしょう。

静脈の流れを改善するには、筋肉の収縮が必要です。足を動かすときは自分の力で動かすことを意識しましょう。

ふくらはぎのマッサージやストレッチ

深部静脈血栓症の予防には、マッサージやストレッチも効果的です。足の筋肉を柔らかくすると血流改善が期待でき、血栓の形成を予防できます。マッサージやストレッチは「痛いけど気持ちいい」ぐらいの強度で行いましょう。

長時間の安静や座位姿勢で「足がだるい」と感じたら、ふくらはぎの筋肉を自分でほぐすのをおすすめします。

【重要!】深部静脈血栓症の禁忌事項を理解してリハビリを進める

深部静脈血栓症は、禁忌事項があるため事前に理解しておきましょう。血栓が出来ている状態でリハビリを行うと、肺血栓塞栓症を合併するリスクが高まるため注意が必要です。重篤な合併症を予防するために、注意すべきポイントを解説します。

血栓の場所によって禁忌が異なる

深部静脈血栓症は、発生する場所によって禁忌事項が異なります。血栓の好発部位は大きく2つに分けられます。

<深部静脈血栓症の分類>

中心型:膝裏の静脈より身体に近い静脈で発生する

末梢型:膝裏の静脈より末端で発生する

血栓が発生した場所によってリハビリの指示が異なるため、必ず主治医に確認しましょう。

発症後は激しい運動とマッサージ禁止

深部静脈血栓症の発症後は肺塞栓症の危険があるため、運動とマッサージは控えましょう。急に血流が良くなると血栓が剥がれて重要な血管を防ぐ恐れがあります。

しかし、安静にしすぎると新たな血栓を作る可能性があるため、主治医の指示に従いながら適度な運動を行いましょう。マッサージやリハビリなどを行う際も、自己判断で行わず、専門家の指示を仰ぐことがおすすめです。

長時間の安静に注意

深部静脈血栓症が発症した後も長時間の安静は控えましょう。安静によって血流が滞ると、新たな血栓を作る原因にもなるため、適度な強度のリハビリが必要です。

全身状態によってリハビリ内容が異なるため、医師の判断に基づいた運動を心がけましょう。

まとめ|深部静脈血栓症は早期リハビリで予防し合併症を防ごう

深部静脈血栓症(しんぶじょうみゃくけっせんしょう)という病気は、肺に血のかたまりがつまる「肺塞栓症(はいそくせんしょう)」という、命にかかわる病気につながることがあります。そのため、できるだけ早くリハビリを始めることがとても大切です。

この病気は、手術のあとで長く寝ているときや、飛行機やバスで長時間同じ姿勢でいるときなどに起こりやすく、若い人でもなる可能性があります。だから、予防のしかたを知っておくと安心です。

この病気は、血の流れが悪くなると起こりやすいので、なるべく早く体を動かしたり、自分で足首や足の指を動かすことが予防になります。また、「弾性ストッキング」をはいたり、「機械で足に圧をかける方法」も効果があるとされています。

ただし、自分の判断だけでやると、逆に悪くなることもあるので、必ず医師の指示にしたがって行いましょう。

そして、体に合った強さの運動をすることが大事なので、リハビリは医師・療法士と相談しながら進めていきましょう。