足を引きずって歩く原因には何がある?歩行障害の種類や症状・リハビリ方法とは

2025.09.05

「歩行中に足がうまく動かず引きずってしまうことが増えた」「親が急に歩きにくくなった」そんな不安を抱えていませんか?

足を引きずって歩く原因は、加齢による筋力低下をはじめ、骨や筋肉、脳の病気など多岐にわたります。

今回は、考えられる原因や特徴的な歩き方、改善に役立つリハビリ方法までを、わかりやすく解説します。

「歩きにくさ」の背景には、人それぞれ異なる理由があるものです。原因を正しく知り、適切なリハビリを行うことで歩行が安定し、移動手段の確保や生活の質の向上が期待できます。

目次

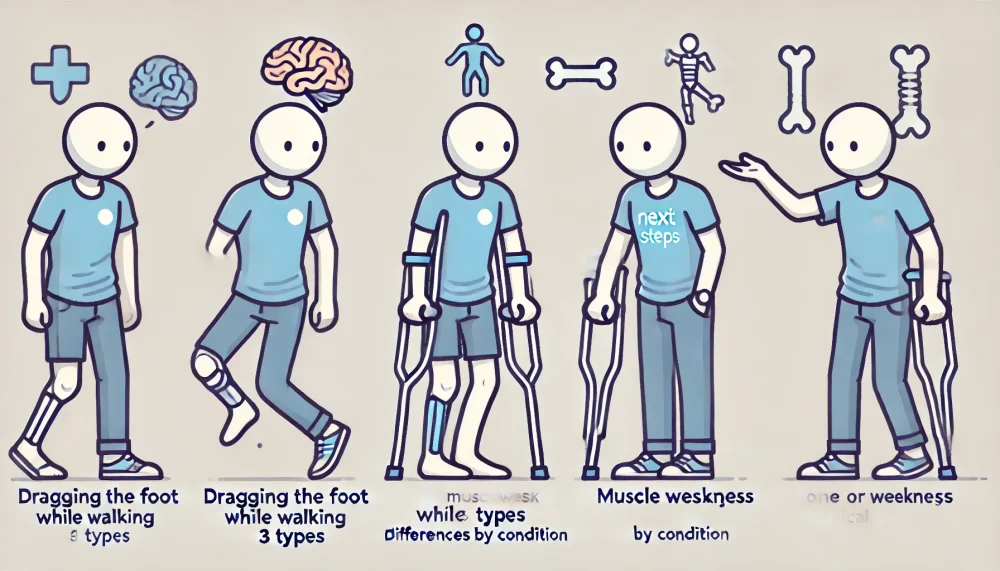

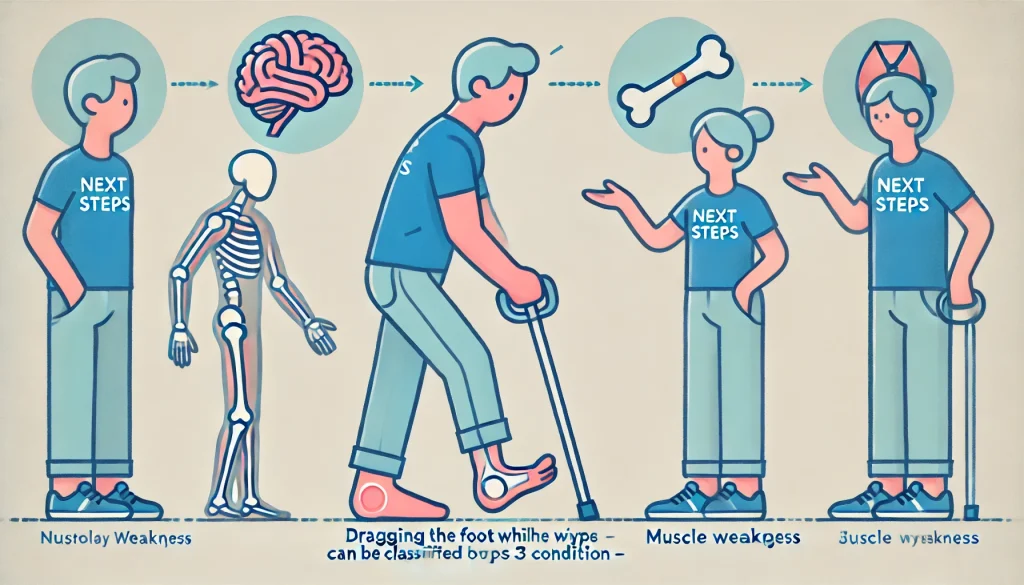

足を引きずって歩く原因は3タイプに分類できる|病気ごとの違いとは

足を引きずって歩く原因には、筋肉や骨の損傷のほか、脳や神経の障害が含まれる場合があります。原因となる病気を3タイプに分類してみていきましょう。

脳や脊髄の障害

脳や脊髄になんらかのダメージや損傷を受けることで歩行障害が生じる場合があります。

- 脳血管性障害

脳梗塞や脳出血などで脳が損傷されると、その部位によって歩行障害や運動麻痺、感覚麻痺などが生じます。片麻痺や足を引きずるような歩き方、小刻み歩行など、さまざまな歩行障害が現れる場合があります。

- パーキンソン病

脳内のドパミン不足により、運動の調整がうまくできなくなり、小刻み歩行やすくみ足、突進歩行などの歩行障害が起こります。

- 脊髄小脳変性症

小脳が萎縮することで、運動のバランスや調整が難しくなり、ふらつきや歩行困難が生じます。

筋肉・関節・神経の障害

筋肉や関節、神経の障害によっても歩行にさまざまな支障が生じることがあります。

- 腰部脊柱管狭窄症

加齢等で脊柱管が狭くなり、主に足のしびれ・痛み・歩行障害が生じます。歩行中に足のしびれや痛みが強くなり、休憩すると改善するのが特徴的な症状です。

- 頚椎症性脊髄症

加齢等で頚椎の変性により脊髄が圧迫され、手足のしびれや運動障害、歩行障害が生じます。

感覚・血流障害

感覚の異常や血流の障害も、歩行に大きな影響を及ぼします。

- 感覚障害

糖尿病性ニューロパチー(糖尿病性神経障害)は、糖尿病の合併症の一つで、足先のしびれや痛み、感覚の低下などが生じます。進行すると、歩行障害やバランス障害、筋力低下などもあらわれることがあります。

- 血流障害

閉塞性動脈硬化症などによる血流障害では、足の動脈が狭くなったり詰まったりして、栄養や酸素が十分に行き渡らなくなります。その結果、足先や手先が冷たくなる、筋肉の痛みが出る、歩行中に足が痛くなって休むと楽になる、などの症状があらわれます。

参考:J-Stage「歩行障害の種類と原因疾患」

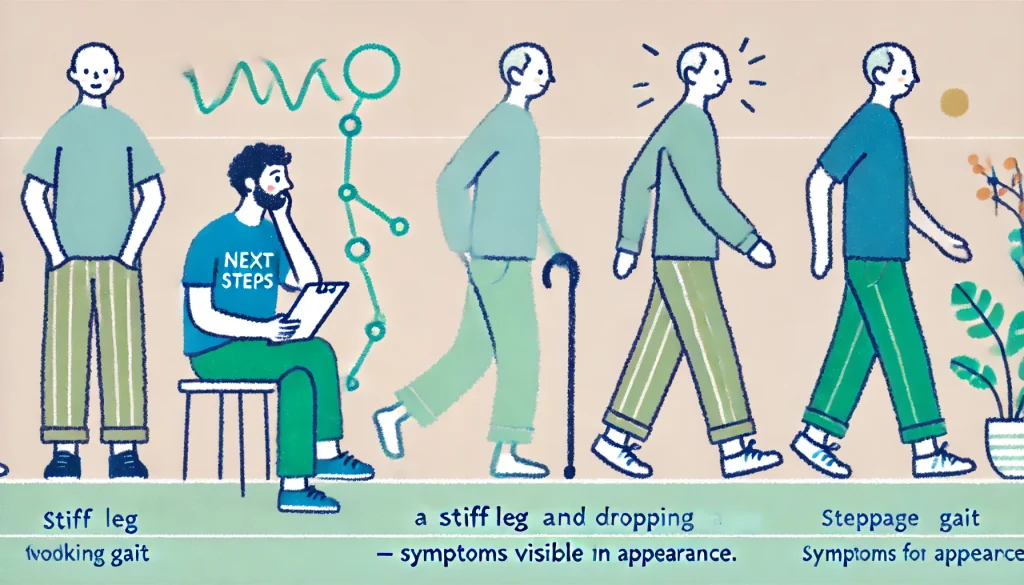

足を引きずって歩く原因ごとの歩き方の違い|見た目でわかる症状とは?

足を引きずって歩く原因によって、歩き方の特徴が異なります。それぞれの症状を見ていきましょう。

片足がつっぱるような「痙性歩行」

痙性歩行とは、足がつっぱって思うように動かせず、引きずるように歩く状態です。「ぶんまわし歩行」や「はさみ足歩行」などがあり、脳血管障害、多発性硬化症、脊髄損傷などでよく見られます。

- ぶんまわし歩行

足を前に出す際に、股関節を軸に足を伸ばしたまま円を描くように振り出すのが特徴です。麻痺側の足がつっぱって、股関節や膝関節が曲げにくくなるため、このような歩き方になります。

- はさみ足歩行

歩行時に両膝がこすれ合うように動くことから「はさみ足歩行」と呼ばれます。股関節内側の筋肉が過度に緊張し、膝が交差してしまうのが原因です。

足先が引っかかる「鶏歩」

つま先が持ち上がらないために、足を大きく振り上げて歩くのが「鶏歩」です。膝を高く上げ、つま先を垂らして歩く様子が、鶏の歩き方に似ていることからこの名前がついています。

原因としては、長期間のギプス固定などで、足関節の動きに関わる腓骨神経が圧迫されたり、損傷したりすることがあげられます。

小刻みで前のめりになる「小刻み歩行」

歩幅が小さくなり、一歩ごとの歩幅が短くなる歩き方が「小刻み歩行」です。パーキンソン病の特徴的な歩行障害として知られています。

足をすり足のように足を前へ出す、前かがみの姿勢になりやすいといった特徴があり、パーキンソン病や正常圧水頭症などでよくみられます。転倒しやすくなったり、歩行速度が遅くなったりするのも特徴です。

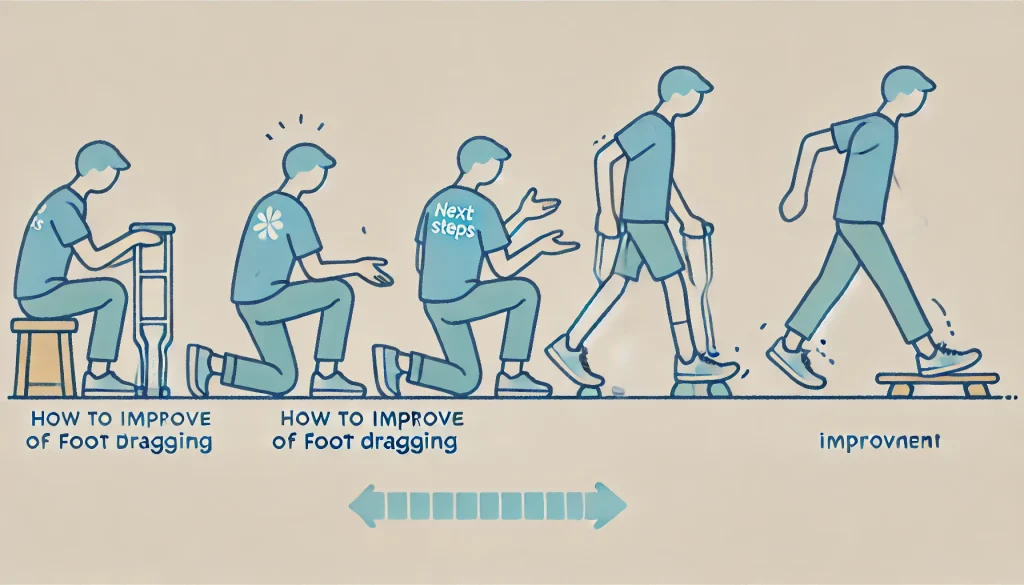

足を引きずって歩く原因の改善方法|リハビリ・治療のポイントを紹介

歩行の改善を目指すには、まず足を引きずって歩く原因の診断と治療が最優先です。リハビリを始める際は、医師や専門職の指示に従い、体調や歩行の状態に応じた方法を選びましょう。

まずは病気の診断・治療を優先

足を引きずるなど歩き方に異変がある場合は、まず医療機関を受診し、原因となる病気の診断を受けましょう。歩行の異常は、筋肉や骨だけでなく、脳や神経の障害が関係しているケースもあります。

診断と治療を優先し、医師の指示のもと、できるだけ早くリハビリを始めることが大切です。安静が長引くと、筋力が低下したり、関節が固まって動きにくくなったりし、歩行にも影響を及ぼします。

たとえば脳血管障害では、急性期を過ぎるとすぐにベッド上でのリハビリを開始するのが一般的です。

自宅でもできる筋トレ・バランストレーニング

下半身の筋力やバランスを鍛えることで、歩行の安定が期待できます。以下は、自宅で取り組める筋トレとバランストレーニングの一例です。

筋トレ

- ランニングマシン…歩行機能の改善や筋力アップ

- かかとの上げ下ろし…足首を伸ばす動作がスムーズになる

- スクワット…膝の伸展や太ももを上げる・後ろに振るための筋力を強化

バランストレーニング

- 片足立ち…バランス感覚の改善や骨盤まわりの筋力強化

- タンデム歩行…つま先とかかとをそろえて1本線の上を歩く練習

- 横歩き…中臀筋(お尻の外側の筋肉)を鍛え、歩行の安定性向上に効果的

いずれも専門家の指導のもと、無理のない範囲で取り組むことが重要です。転倒を防ぐために、手すりや壁につかまりながら行いましょう。

補助具(杖・装具など)をうまく活用する方法

歩行の安定や移動の負担軽減を目的として、杖や装具、歩行器などの補助具を活用する場合があります。

自分の症状や歩行能力に合った補助具を選ぶためには、医師や理学療法士などの専門家に相談することが重要です。

補助具の正しい使い方を習得し、安全に使用できるよう練習を重ねましょう。定期的な点検やメンテナンスも欠かさず行い、劣化や不具合があれば早めに対処すると、安全な歩行につながります。

まとめ|足を引きずって歩く原因を知って早期対応とリハビリを始めよう

足を引きずって歩いてしまう原因は、ひとつではありません。脳や脊髄の病気、筋肉や関節・神経の異常、さらに感覚のトラブルや血流の悪さなど、さまざまな理由が考えられます。

もし「歩きにくいな」と感じたら、できるだけ早く病院に行くことがとても大切です。医師の診断を受けて原因を知り、適切な治療を始めましょう。診断のあと、医師の許可が出れば、自分の状態に合ったリハビリを始めることができます。

特に、歩く力が弱っていると転んでケガをする危険も高くなります。そのため、リハビリは必ず専門家の指導を受けながら、安全に行うことが重要です。

そして、リハビリを継続的に行うことで歩く力は少しずつ改善していきます。結果として、毎日の生活が楽になり、充実した時間を過ごせるようになります。つまり、早めの対応こそが快適な生活への第一歩なのです。