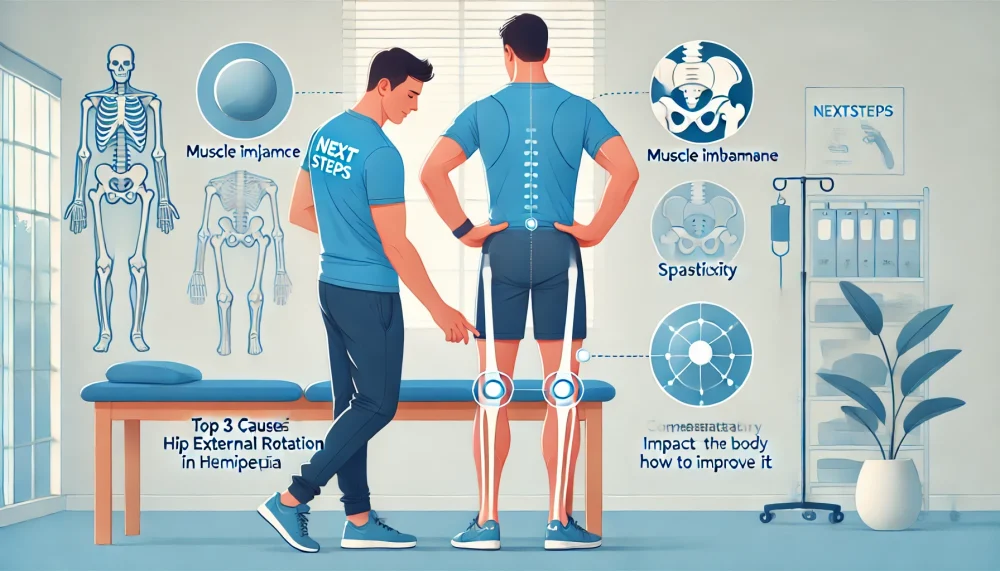

【原因3選】片麻痺による股関節外旋はなぜ起こる?身体に与える影響と改善法

2025.10.01

片麻痺になると、歩いているときに股関節が外にねじれてしまう「股関節外旋(こかんせつがいせん)」が気になる方は多いのではないでしょうか。なぜ外旋してしまうのか、改善のために何をしたらいいのか、患者さんご本人だけでなくご家族にとっても悩みのひとつです。

そんな悩みを抱える方に、片麻痺で股関節外旋が起こるのはなぜか、主な原因3つを中心に、仕組みや歩行への影響、改善につながる具体的なリハビリ方法について解説します。

股関節外旋を改善するための具体的なイメージを持てば、日常生活を安定させる一歩を踏み出せるはずです。

目次

股関節が外旋すると歩行はどう変わる?カラダのメカニズムの基本

片麻痺の患者さんでは、股関節外旋することで足の向きや身体のバランスが崩れ、歩き方にも大きな影響が現れます。そもそも、なぜ股関節外旋してしまうのでしょうか。

股関節外旋の基本的な仕組みと、それが歩行にどのような変化をもたらすのかを整理して解説します。

股関節外旋とは

股関節外旋とは、股関節を中心に大腿骨が外側に回転する動きを指します。つまり、太ももが外側へとねじれることで、関節の軸が外方向へ回転している状態です。外旋筋とよばれる筋肉群の働きによって起こる自然な動きのひとつですが、片麻痺のような神経や筋肉の異常があると、この外旋が過度に生じてしまいます。

股関節外旋そのものは日常動作でも使われる正常な運動です。しかし、バランスを崩して持続的に外旋した状態になると、歩行や姿勢の安定に影響を及ぼします。

股関節外旋が歩行に与える影響

股関節が外旋すると、歩行に次のような影響が現れます。

- つま先が外を向くため、足をまっすぐ前に出しにくい

- 体重移動がスムーズにできず、左右のバランスが崩れる

- 「ぶん回し歩行」が出やすい

- 膝や腰に余計な負担がかかり、痛みや疲労につながる

実際に、片麻痺患者が歩くときに股関節外旋が強いと、足が外に広がるような歩き方の「ぶん回し歩行」になり、まっすぐのラインを保つのが難しくなります。これにより、転倒のリスクが高まることも少なくありません。

このように、股関節外旋は歩行の安定性や安全性にも直結するのです。

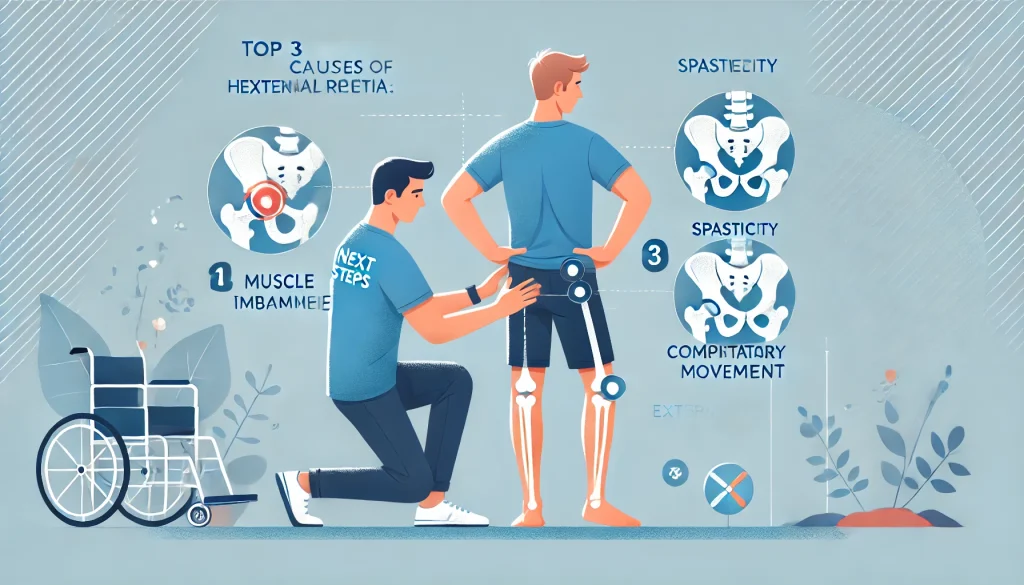

片麻痺になると股関節外旋するのはなぜか?3つの原因からみる仕組み

片麻痺になると股関節外旋してしまうのは「筋力低下」「感覚障害」「協調運動障害」の3つが大きな要因です。これらの問題は一つだけで起こるのではなく、組み合わさることで歩行のクセや姿勢の崩れにつながります。

なぜそうなるのかを理解することで、リハビリや改善方法のヒントになります。それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

①筋力低下

片麻痺の方が股関節外旋になりやすい大きな理由のひとつが、下肢の筋力低下です。特に重要なのは「外旋六筋(梨状筋・内閉鎖筋・外閉鎖筋・上双子筋・下双子筋・大腿方形筋)」とよばれる筋肉群です。これらは股関節を外側にねじる動きだけでなく、股関節を安定させる働きも担っています。

しかし、片麻痺になると股関節を安定させるすべての筋群が弱くなり、その結果、外旋筋の作用が相対的に優位になりやすくなります。つまり、本来であれば内旋筋や内転筋とのバランスで保たれるはずの股関節の位置が崩れ、外にねじれた状態が強調されてしまうのです。

②感覚障害

片麻痺では、筋肉や腱、関節にある感覚受容器から得られる「深部感覚」が低下することがあります。深部感覚とは、自分の手足がどの位置にあるのか(位置覚)、どの方向にどのくらいの力で動いているのか(運動覚)を脳が感じ取るための大切な感覚です。

この感覚が低下すると、足が今どこを向いているのか分かりにくかったり、力加減が分からなかったりします。その結果、無意識のうちに股関節を外に回した姿勢で安定させようとしてしまうのです。

さらに、感覚障害があると歩行時のバランスコントロールが難しくなり、代償として足を外に開いて着地する動きが起こりやすくなります。

③協調運動障害

協調運動障害とは、複数の筋肉を同時にうまくコントロールできなくなる状態です。片麻痺になると、股関節を内側に保ちながら膝や足首を動かす調整は容易ではありません。

実際に、片麻痺患者の下肢協調性と歩行動作・歩行速度との関係を調べた研究があります。この研究によると、膝や股関節、足首の協調性が低下すると歩行速度が遅くなるだけでなく、足のコントロールも難しくなることが分かっています。

特に、麻痺側の膝伸展や股関節伸展の筋力が弱い場合、協調性がさらに崩れやすく、歩行中や立位時の安定性も損なわれてしまうのです。つまり、協調運動障害は単に筋力の低下だけでなく、複数の筋肉を連動させる力の低下が原因で、股関節外旋という歩行のクセを引き起こしやすくしてしまいます。

参考:J-stage「脳血管障害後遺症者の下肢協調性と関係する歩行動作と身体機能の検討」

片麻痺による股関節外旋を改善|効果的な筋力強化リハビリ戦略

片麻痺で股関節外旋がしやすい状態を改善するためには、なぜ筋力強化が重要なのか理解することが大切です。特に、股関節や体幹まわりの筋肉を鍛えることで、その理由が明確になります。

足を正しい位置にコントロールしやすくなり、歩行の安定性が高まる、2つのトレーニング方法を紹介します。

お尻あげ(ブリッジ)

ブリッジは、股関節まわりの筋肉、特に「内転筋」と「外転筋」を同時に鍛えられ、下肢の安定につながる動きです。ベッドや床に仰向けに寝て膝を曲げ、かかとを床につけた状態からお尻を持ち上げます。このとき、太ももの間にクッションやタオルを軽く挟み、内転筋が両膝を外に少し開くよう意識すると外転筋が働きやすくなります。

【ポイント】

- お尻を持ち上げるときに内ももを軽く締める意識をもつ

- 膝が外に広がりすぎないよう注意する

- ゆっくり上げてゆっくり下ろす

この方法により、股関節の内外のバランスを整えることができ、片麻痺で起こりやすい股関節外旋を抑える助けとなります。

立ち上がり動作

立ち上がりは日常生活で必ず行う基本動作であり、片麻痺リハビリにも応用しやすい運動です。椅子に座った状態から、足先をまっすぐ前に向け、両足を肩幅に開いて立ち上がります。このとき、麻痺側の足にもできるだけ体重をかけ、左右のバランスを意識することが大切です。

【ポイント】

- 足を外に開かず、つま先を正面に揃える

- 麻痺側の下肢にも体重をのせるよう意識する

- 膝と股関節を同時に伸ばしながら立ち上がる

繰り返し行うことで、非麻痺側への片寄りを防ぎ、両脚でバランスをとる力を養えます。その結果、股関節外旋の癖が改善しやすくなり、安定した立位や歩行につながりやすくなるでしょう。

まとめ|片麻痺による股関節外旋を理解して改善につなげよう

片麻痺によって生じる股関節の外旋は、単に筋力が弱まるだけでなく、感覚の障害や動きをうまく協調させられないことなど、複数の要因が重なって起こります。外旋が強まると歩行が不安定になり、転倒の危険性が高まるほか、すぐに疲れやすくなるといった問題につながるため、正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。

改善のためのリハビリとしては、ブリッジ運動や立ち上がり動作の練習など、日常生活にも取り入れやすい方法があります。こうしたリハビリは取り組みやすい反面、効果を得るには動作のポイントを押さえ、正しい方法で継続することが絶対に欠かせません。

原因を知り、身体に与える影響を理解することは、より安定した歩行を実現し、安心できる生活を取り戻す第一歩となります。焦らず、一つひとつの動作を積み重ねていくことが回復への近道です。