ケアマネージャーむかつく…私だけじゃない?原因と快適関係への道

2025.09.01

介護サービスを利用していると、担当のケアマネージャーにイライラしてしまうような場面は少なくありません。訪問回数が少なかったり、対応が事務的でこちらの意見をなかなか汲み取ってくれなかったりすると、不満が積み重なりますよね。

そのような不満を抱えている方に、ケアマネージャーにむかつくと感じる原因や、背景にある仕組み、事情を解説します。我慢の限界サインがわかり、行動を起こすべきタイミングが判断できるようになるでしょう。

ケアマネージャーと納得できる関係を築くために、むかつく原因や対処法を知っておくことが大切です。

目次

そもそもなぜ揉める?ケアマネージャーがむかつく要因3選

ケアマネージャーにこちらの思いが伝わらなかったり、忙しさを理由にぞんざいな対応をされたりすると、不満はどんどん積み重なります。

しかし、その背景には利用者や家族だけではどうにもならない「制度や現場の事情」が隠れていることが多いです。ケアマネージャーに対して、むかつくと感じやすくなる3つの代表的な要因を解説します。

ケアマネージャーを選べない仕組み

介護保険制度では、ケアマネージャーは原則として事業所単位で配置されています。利用者は事業所を選ぶことはできても、担当のケアマネージャーを直接指名できない場合が多く、相性が悪くても気軽に変更はできないケースが多いです。

さらに、制度上の手続きや事業所内の調整が必要となるため、担当者を変更するには時間や労力がかかります。このような構造的な制約が、ケアマネに対する不満やストレスの原因になっているのです。

ケアマネージャーの業務負担や経験不足

ケアマネージャーは、1人あたり平均30〜40人の利用者を担当するといわれています。厚生労働省の報告書「ケアマネジメントに係る現状・課題」によると、ケアマネージャー1人あたりの担当利用者数は31.8人です。業務は書類作成・会議出席・関係機関との連絡調整・利用者や家族への面談など、多岐にわたります。

このようにケアマネージャーの負担は大きいため、特に新人や経験の浅いケアマネージャーだと、制度知識や調整力が十分でなく、結果として利用者の希望に沿えないケースも生じやすくなっていると考えられるでしょう。

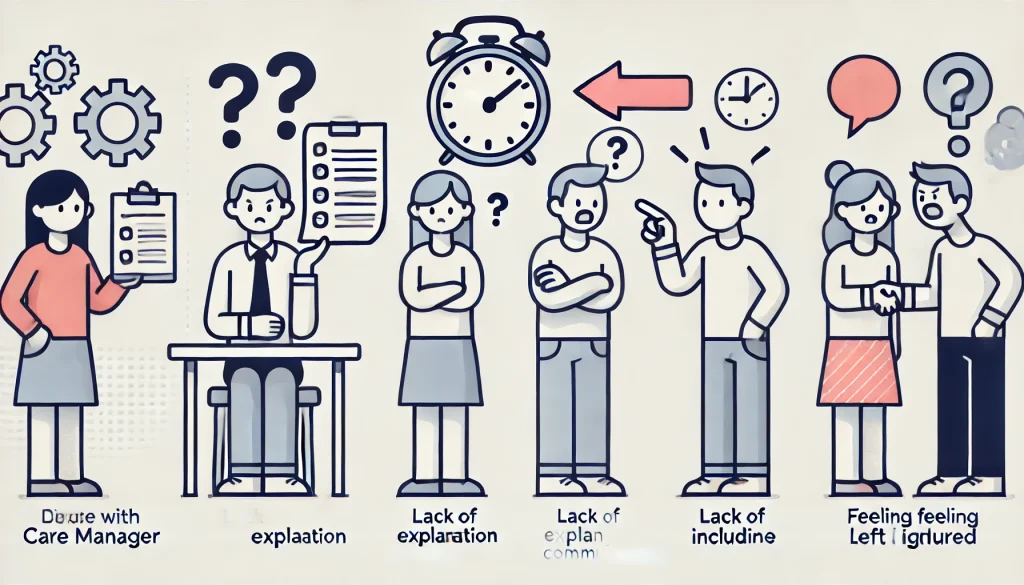

コミュニケーション不足や誤解

ケアマネージャーと利用者や家族との間で十分なコミュニケーションが取れていない場合、誤解や不満が生じやすくなります。例えば、ケアプランの内容やサービスの利用条件について説明を受けたとしても、専門用語が多く、生活の実感と結びつきにくい説明だと「自分の希望や状況が伝わっていない」と感じてしまう可能性も少なくありません。

また、ケアマネージャーも多くの利用者や関係機関との調整に追われているため、質問や要望に対する返信が遅れたり説明が簡略化されたりすることがあります。その結果、利用者や家族は「自分の意見や希望が軽視されている」と感じやすくなり、ケアマネに対する不信感やイライラが蓄積します。

特に初めて介護サービスを利用する家族にとっては、介護制度の全体像がわかりにくいため、ちょっとした説明不足でも大きな不満につながってしまうのです。

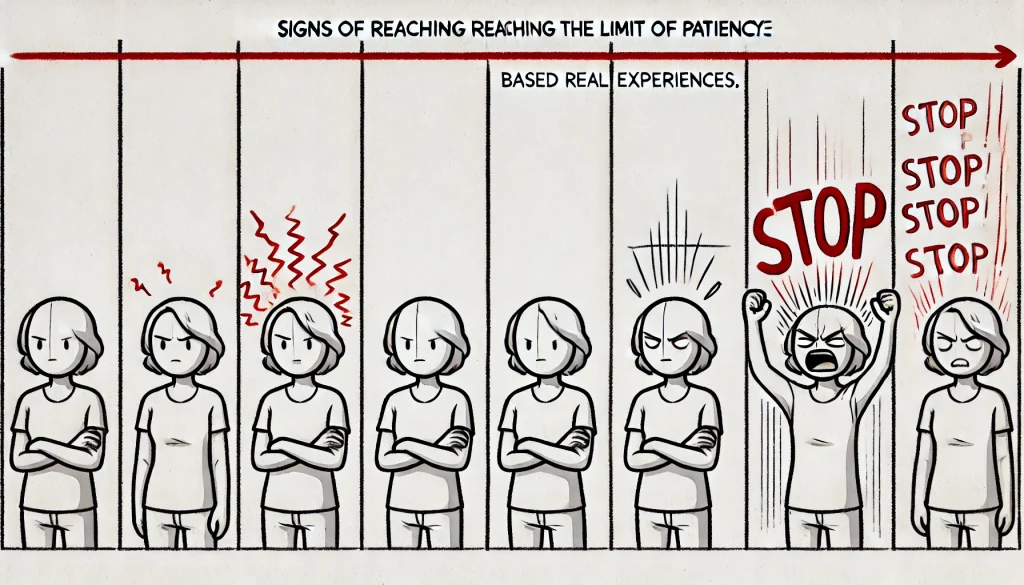

【事例】ケアマネにむかつく経験からみる我慢の限界サイン

ケアマネージャーとの関係において、我慢できないとなる判断基準は人によって異なります。しかし、利用者や家族の利益よりもケアマネ側の都合が優先されるケースでは、ケアマネージャーにむかつく方が多いようです。

事例から、あなたの限界サインを確認しましょう。

介護保険外サービスを押し付けられる

介護保険制度の対象外となるサービスについて、利用者や家族が希望していないにもかかわらず、ケアマネージャーから強く勧められるケースがあります。このような場合、必要性や目的が十分に説明されないまま利用を迫られることで、「利益優先ではないか」「本当に自分たちのための提案なのか」という不信感につながります。

介護保険外サービスは全額自己負担となるため、利用者や家族の経済的負担が増えることも不満の要因です。本来は生活の質を高めるための選択肢であるはずが、事業所や施設の利益を優先され、押し付けられる形になると心理的な抵抗感が強まります。

必要性よりも利益優先と感じられると、信頼関係は一気に崩れてしまうことが多いです。

全く会いに来ない・訪問が少ない

ケアマネは、原則として利用者の自宅を毎月1回訪問して状況確認を行うことが義務付けられています(運営基準第十三条)。しかし、利用者から月に1度の訪問に全く来ないといった不満の声も少なくありません。

訪問がないと、利用者の体調や生活環境の変化に気づけず、必要なサービスの調整が遅れるリスクがあります。例えば、身体の衰えや認知症の進行、家族の介護負担が増しているのに支援が変わらないまま放置される可能性もあります。

さらに、顔を合わせて話す機会が減ることで「話を聞いてもらえていない」「放っておかれている」という不信感や孤独感が募りやすくなるでしょう。このようなすれ違いは、利用者や家族にとって大きなストレスとなり、ケアマネとの信頼関係を壊す原因につながります。

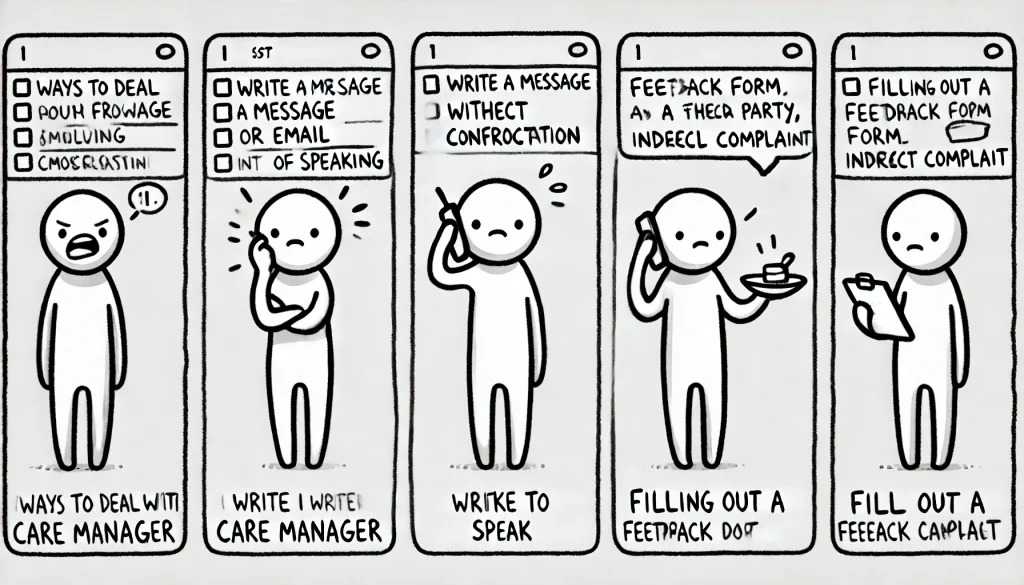

直接話さなくてもいい?ケアマネにむかついたときの対処法

ケアマネージャーに不満や怒りを感じ感情的になっているときは、冷静さを欠いてしまい、関係修復が難しくなることがあります。状況に合わせて選べる対処法を知り、ケアマネージャーと良い関係を築けるようにしましょう。

まずは直接話してみる

相手が気づいていないだけで、説明不足や誤解が原因となっていることも少なくありません。特に、ケアマネージャーは多くの利用者や関係機関との調整に追われているため、意図せず情報が十分に伝わらないことがあります。このような場合、ただ不満を伝えるだけでは誤解が解けず、関係が悪化してしまう可能性があります。

ポイントとしては、まず落ち着いたタイミングで話すのが重要です。忙しい場面や感情的になっているときに話すよりも、双方が冷静に対応できる時間を選ぶことで、内容が正確に伝わりやすくなります。

また、不満として感情的に伝えるのではなく、実際に起きている事実や状況を整理して伝え、自分が望む改善案や要望を明確に示すのが効果的です。

事業所の相談窓口に伝える

直接言いづらい場合や話し合いで改善が見られない場合は、ケアマネージャーが所属する事業所の管理者や相談窓口に状況を伝えると良いでしょう。介護保険制度では、事業所には利用者からの相談や苦情に対応する義務があります。

この方法は、感情的な衝突を避けられるだけでなく、第三者の視点で状況を整理してもらえる点がメリットです。

「ケアマネージャーを責めること」ではなく、「より良いサービスと関係性をつくること」が目的です。感情だけで動くより、仕組みや制度をうまく使うことが、長期的に見て自分のためになります。

まとめ|ケアマネージャーとの関係改善に向けて

ケアマネージャーに対して「むかつく」と感じるときは、ひとつの理由だけではなく、制度や仕組みの制約、仕事が多すぎること、コミュニケーション不足など、いくつもの要因が重なっていることが多いです。こうした不満をそのままにしておくと、介護サービスの質が下がったり、安心して生活できなくなったりする可能性があります。

大切なのは、まず冷静に状況を整理することです。そのうえで、ケアマネージャー本人と直接話し合ったり、事業所に相談したりと、自分に合った方法で改善を試してみましょう。適切に行動することで、ただの対立から、お互いに歩み寄れる関係に変えていける可能性があります。

最終的には、納得できる関係を築き、安心して質の高い介護サービスを受けられることが何より大事です。そのためにも、感情的にならず、落ち着いた対応を心がけることが必要です。