肩甲骨プロトラクションとは?脳卒中後の上肢・歩行リハビリを支える基礎知識と実践法

2025.07.07

プロトラクションとは、リハビリの現場で用いられる用語で、主に肩甲骨の位置を表しています。肩甲骨の位置や正常な動きは、上肢の動きをスムーズに行う際に重要で、日常生活にも大きな影響を与えます。

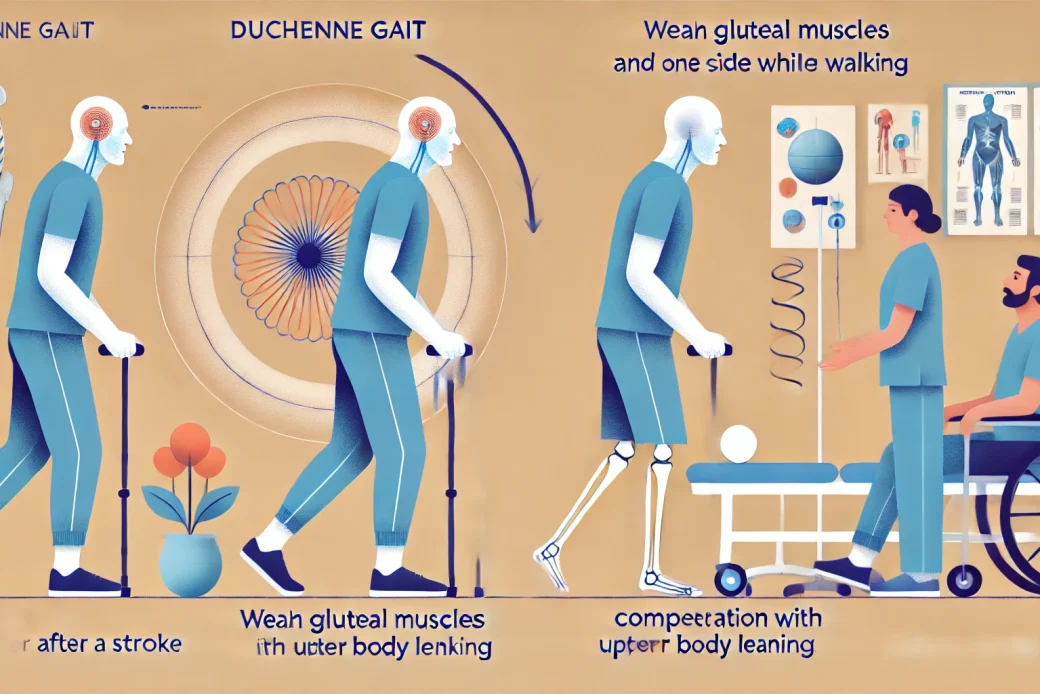

肩甲骨のプロトラクションは、姿勢の改善につながり歩行獲得にも重要です。脳卒中の後遺症で筋肉の緊張が高まると、肩甲骨の位置が崩れたり動作異常が起こったりするためリハビリによる修正が欠かせません。

プロトラクションは、自宅で行うリハビリでも改善に期待できます。積極的に取り組み、早期改善・向上を目指しましょう。この記事では、運動の知識や具体的なリハビリ方法、ポイントを解説します。

目次

プロトラクションとは?リハビリで重要な肩甲骨の動きについて

プロトラクションとは、肩甲骨の運動方向を示し、リハビリで重要視されています。聞きなれない言葉ですが、「手を伸ばして物を取る」「良い姿勢を保つ」など、日常生活動作をスムーズに行うために大切なポイントとなるため、理解を深めておきましょう。

肩甲骨の屈曲・外転運動で生じる運動

肩甲骨のプロトラクションとは、肩甲骨の屈曲と外転運動が合わさった動きを表します。背骨から肩甲骨が離れる動きで、逆の運動をリトラクションと言います。

通常、肩甲骨のプロトラクションは自然に起こりますが、脳卒中後遺症や姿勢不良の状態では、動作が阻害されスムーズな運動が起こりません。動作時に肩甲骨のプロトラクションが見られない場合は、細かい理学評価を行い原因を探して改善を目指す必要があります。

肩甲骨周りの筋肉が共同収縮して実現する

肩甲骨のプロトラクションという動きは、いくつかの筋肉が共同収縮して起こります。主に肩甲骨周囲の3つの筋肉が働いて運動が実現されるのが特徴です。

<肩甲骨をプロトラクションさせる筋肉>

- 前鋸筋

- 僧帽筋上部繊維

- 僧帽筋下部繊維

通常は上記の筋肉が働きスムーズなプロトラクションが起きますが、小胸筋など胸回りの筋肉に硬さがあると、動作を阻害する可能性があります。

プロトラクションは体幹機能も重要

肩甲骨のプロトラクションには、筋肉の働きだけでなく体幹機能が大切です。肩甲骨を動かす筋肉は体幹に付着しているため、姿勢が悪かったり、体が安定していなかったりすると十分な仕事が行えません。

肩甲骨の運動異常が見られたときは、姿勢不良や腹筋、背筋の筋力など体幹機能に問題がないかをチェックしましょう。

プロトラクションとは?リハビリ効果を高めるさまざまなメリット

プロトラクションとは、肩甲骨が背骨から離れる動きで、リハビリの効果を高めるメリットがある重要な動きです。脳卒中後遺症の上肢機能改善だけでなく、筋緊張緩和による痛みの軽減から歩行機能向上まで、幅広い効果に期待できます。プロトラクションがもたらすメリットを深堀しましょう。

上肢機能を回復させ動作をスムーズに

プロトラクションは、上肢の運動を行う時に重要な働きをします。私たちが物を取ろうと手を伸ばすときは、肩関節の動きだけでなく肩甲骨の動きが土台となります。

脳卒中後遺症によって肩甲骨の運動に異常が起こると、スムーズなリーチ動作が行えません。上肢の運動には必ず肩甲骨の動きが伴うことから、プロトラクションが大切といわれているのです。

参考:高田毅「脳血管障害片麻痺患者の上肢に対するアプローチ」

筋肉の硬さや痛みを和らげる

日常生活動作で肩甲骨のプロトラクションがスムーズに行われれば、筋肉の緊張が軽減して痛みを和らげてくれます。肩甲骨の動きに異常があると首回りや肩、腕に余計な力が入り、筋肉の硬さや痛みを作ってしまいます。

正常なプロトラクションは、筋肉や関節の負担が最小限となる動きのことを指すのです。

姿勢が改善し歩行にも影響する

肩甲骨のプロトラクションが起こると、姿勢が良くなり歩行機能が向上します。プロトラクションの動きには、前鋸筋や僧帽筋下部繊維が働きますが、両者は良い姿勢を作るためにも重要な役目を果たします。

脳卒中のリハビリでもプロトラクションが重要視されており、肩甲骨の運動から姿勢改善に繋げて歩行練習をする場面が多く見られるのが特徴です。

プロトラクションとはどのようなリハビリが必要?具体例を解説

プロトラクションは、上肢機能改善や歩行能力向上のリハビリに必要ですが、具体的にどのような運動を行えばよいのでしょうか?

肩甲骨の動きはセラピストによる誘導の他に、自主トレーニングでも改善可能です。自分でも肩甲骨のプロトラクションを引き出し、生活動作改善を目指しましょう。

神経筋再教育で動きの感覚を掴む

肩甲骨をプロトラクションさせるには正しい筋活動が必要です。脳卒中を患うと、痙性や感覚障害の影響によって運動にエラーが生じます。神経筋再教育には、以下のようなリハビリがおすすめです。

<神経筋再教育の方法>

- セラピストの誘導で正しい運動を学習する

- 鏡を見ながら運動する

- 意識する筋肉を触りながら運動する

正しい筋活動を再学習して肩甲骨のプロトラクションを獲得し、スムーズな運動を実現させましょう。

参考:J-stage「中枢神経系に対する理学療法アプローチ-課題指向型アプローチからMotorRelearningProgramへ」

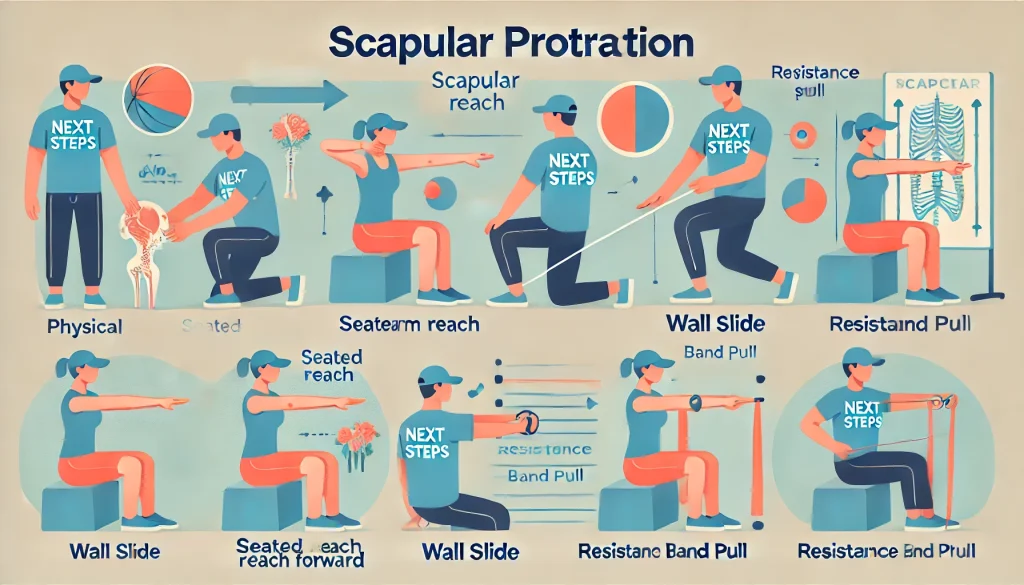

道具を使用してリーチング動作を繰り返す

道具を使用したリハビリで肩甲骨のプロトラクションを引き出す方法もおすすめです。具体的には、輪入れやセラピストの手をタッチするような動作で上肢をリーチングします。

正しいフォームでリーチングすると、体幹の筋肉や肩甲骨周りの筋肉が働き、肩甲骨のプロトラクションの獲得につながります。専門家の元で姿勢を修正してもらいながら行うと、確実な運動を実践できるでしょう。

壁や床を押す運動でトレーニング

自宅で肩甲骨周りの筋肉をトレーニングする際は、壁や床を手で押す運動を行いましょう。肘を伸ばしたまま壁を押すと前鋸筋が強く働き、肩甲骨のプロトラクションが起こります。

壁や床を押す運動は体幹の筋肉も強く働くため、姿勢改善効果にも期待できます。背中が丸まらないよう注意しながら、肩甲骨周りの筋肉を鍛えましょう。

まとめ|プロトラクションとは?リハビリの効果を高める重要な動き

肩甲骨のプロトラクションとは、肩甲骨が背中の真ん中(背骨)から外側に向かって動くことをいいます。たとえば、誰かにハグをするときや、前に手を伸ばすときにこの動きが使われます。この動きは、前鋸筋(ぜんきょきん)などの肩の周りの筋肉が働くことで起こります。

プロトラクションは、腕をスムーズに使ったり、よい姿勢を保つためにとても大切な動きです。しかし、脳卒中の後遺症や、いつも猫背のような悪い姿勢が続くと、肩甲骨がうまく動かなくなってしまうことがあります。そうなると、腕を使いにくくなったり、肩や首に負担がかかったりするので、注意が必要です。

この動きを良くするためには、リハビリで壁や床を押すような運動をしたり、理学療法士に手伝ってもらって動きを引き出してもらうことが効果的です。これによって、肩周りの筋肉が正しく働きやすくなり、関節の動きもスムーズになります。

毎日少しずつ練習を重ねることで、体の負担を減らし、心も軽くなるような変化が期待できます。