脳の可塑性とは?脳卒中リハビリに活かす最新アプローチと回復の可能性

2025.06.30

「脳卒中で失った力や動きは、もう戻らない」とあきらめる人は少なくないでしょう。しかし、脳は常にアップデートされるソフトウェアのように、経験や学習でバージョンアップします。

この「可塑性(かそせい)」を活かした脳卒中リハビリは、失った機能や力を取り戻せる可能性があるトレーニングです。

今回は、可塑性を活用したリハビリのメカニズムとその有効性、よりリハビリ効果を高めるためのポイントを解説します。「これまでのリハビリに効果を感じられない」など限界を感じている人は、脳卒中リハビリの新たなアプローチの参考になるでしょう。

目次

可塑性は脳の回復をどう促すのか?リハビリとの関係を解説

脳卒中の後遺症は治らない、とあきらめている人は少なくないでしょう。しかし「可塑性」を利用した脳卒中リハビリでは、機能回復の効果が期待できます。まずは、そのメカニズムや従来のリハビリと比較した治療効果を解説します。

「可塑性(かそせい)」とは?

「可塑性」は、外部からの刺激や訓練によって脳のシステムの構造や機能が柔軟に変化し、その変化が維持される性質を指します。

たとえば、脳卒中などで脳の一部が損傷を受けたとします。可塑性を活用すれば、健康な脳の部位が損傷部分の機能を補うことが可能になります。

つまり脳には、状況に合わせて自分自身を変化させ、新しいことを学んだり、失った機能を取り戻したりできる柔軟性がある、ということです。

可塑性を利用したリハビリの効果

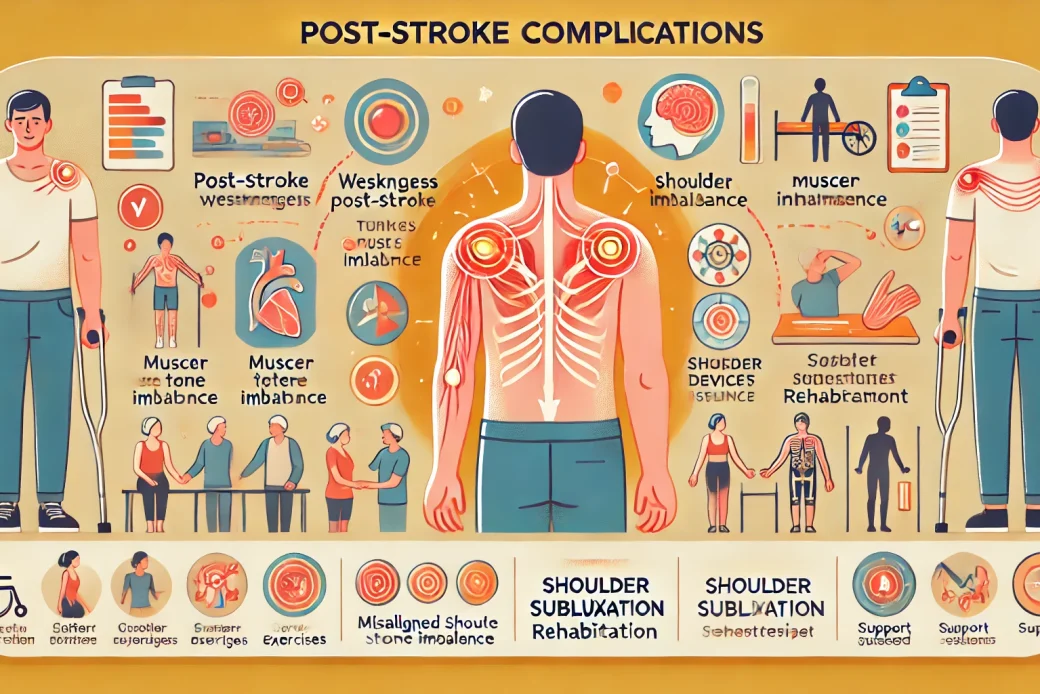

柔軟に変化する「可塑性」を利用したリハビリの主な効果は以下の2点です。

- 一度失われた機能を回復する

- 新たな方法で日常生活を送る能力を獲得する

脳の柔軟性を活用したリハビリにより、手の細かい動きを再び行えるようになったり、歩行能力が回復したりと、さまざまな機能回復が期待できます。身体機能だけでなく、記憶・判断力、話す能力など認知面の機能が改善するケースもあります。

J-Stage「脳梗塞後の運動麻痺の機能回復と関係する神経可塑性変化」

従来のリハビリとの違い

従来のリハビリとの違いは、「脳の変化・成長を利用して機能回復を目指すリハビリ」と「失った機能を補うためのリハビリ」という点です。

これまでのリハビリでは、麻痺のない手足を使った訓練や補助具の使用が中心でした。一方で脳の柔軟性を利用したリハビリは、個別の症状に応じた訓練を繰り返し行い、脳に直接働きかけて機能回復を目指すトレーニングです。

これまで回復が難しいとされていた「麻痺側」の回復が見込める手法なのです。

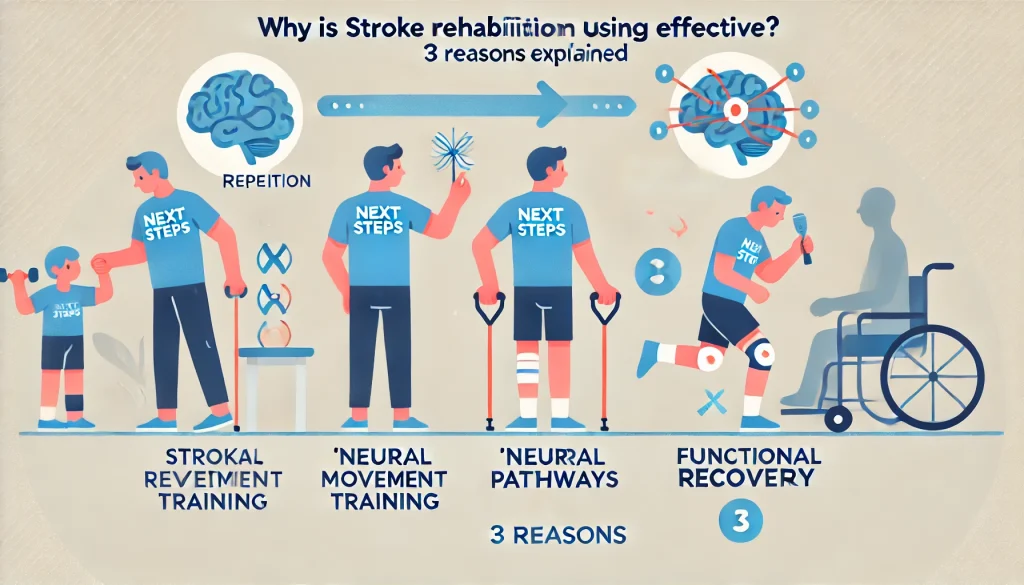

なぜ可塑性を使った脳卒中リハビリは効果的なのか?3つの理由紹介

脳の回復力を高めるリハビリアプローチは、これまでのリハビリのデメリットを補える点で非常に有効です。ここでは、可塑性を利用した脳卒中リハビリが有効な3つの理由を解説します。

失われた機能の回復が期待できる

これまでは、損傷を受けた部分の脳の機能は回復しないと考えられていました。しかし脳科学の進歩により、一度失われた脳の機能は、健康な他の脳がその機能を補えるとわかってきたのです。

実際、言語障害がある人に対して可塑性を活用したリハビリ治療を行ったところ、長い期間をかけて改善したというケースが報告されています。

参考:国立障害者リハビリテーションセンター「可塑性に基づくリハビリ」

生活期でも回復の可能性がある

従来、リハビリの治療効果は発症から6ヶ月がピークで、その後の機能改善は難しいとされていました。脳の柔軟性を活かしたトレーニングは、発症後6ヶ月以降の生活期といわれる時期でも回復が期待できる方法です。

発症から2〜4年経過した患者の手の麻痺が改善した事例もあります。発症後、長期間を経過した患者にとっても、機能回復のきっかけとなりうるのです。

J-STAGE「促通反復療法がめざす「患者に優しい」治療への展開―より効果的(効果/治療時間)な基盤的治療へ―」

より個別性の高いメニューが組める

従来のリハビリは標準化された内容が多いのに対し、個別評価に基づいてよりその人に適したプログラムを組める点もメリットです。

脳の可塑性の研究が進む中、最新技術を活用した治療も活発に行われています。また自費リハビリを利用すると、より柔軟なプログラム設計も実現可能に。

最新技術や自費リハビリの導入により、より個別性の高いプログラムが実現しやすくなっているのです。

可塑性を促すリハビリ方法|脳を刺激して生活動作を再獲得しよう

可塑性を促し脳を刺激するリハビリ方法は、高い治療効果を望める一方、地道な継続が必要です。また変化を受け入れて適応する力をつけるためには、さまざまなアプローチが有効です。ここでは、リハビリ効果を高めるためのポイントをお伝えします。

回復したい部位の反復トレーニング

回復したい部位の運動を繰り返し行う「反復トレーニング」が有効です。同じ動作を何度も何度も繰り返すことで、脳神経に動作を覚えさせるのです。

1セット100回以上のトレーニングを、最低4セット実施することが望ましいとされています。できれば毎日行うと効果があらわれやすいですが、「継続」が大切です。無理せず、自分のペースで行いましょう。

電気刺激療法で機能回復をサポート

損傷を受けた脳の周囲の神経に電気刺激を与える「電気刺激療法」は、脳の機能回復をサポートしてくれます。

よく行われる2つの方法と、それぞれの効果は以下のとおりです。

- 機能的電気刺激:主に歩行障害や手足の動きを改善する

- 治療的電気刺激:手足の動きの改善、筋肉の緊張を緩和する

自分の意志で動かそうとする力に電気刺激を加えると、より脳が活性化され機能回復を促します。目的や症状に合わせて治療方法を選択しましょう。

心理的サポートも重要

トレーニングの基本は、「できるだけ毎日、同じ動作を繰り返すこと」です。すぐに効果は見えませんが、日々継続する忍耐強さが必要です。

「このまま続けて意味があるのか」と心が折れそうになることもあるでしょう。モチベーションを維持できるよう、家族など周囲のサポートが求められます。

具体的には、

- 家族が一緒にトレーニングに参加する

- 意識的に息抜きや気分転換をする

- 達成しやすい目標を立て、スモールステップでリハビリを進める

などが有効です。信頼できるセラピストと本人・家族が連携してリハビリを進めていきましょう。

まとめ|可塑性は脳の機能回復を高める!

私たちの脳は、実はとても柔らかくて変わりやすい性質を持っています。たとえ病気やケガで手足が動かなくなったとしても、脳の別の部分が働いて、その機能を助けることができるのです。こうした脳の力を「可塑性(かそせい)」といいます。

たとえば、何度も転んでいた自転車に少しずつ乗れるようになるのも、脳が経験を学び、変化する力のおかげです。これは脳がまるで粘土のように、使い方によって形を変えていくというイメージです。同じ動作や練習をくり返すことで、脳が「これは大事なんだ」と学び、動きやすくなる仕組みです。

このような脳の変化する力をうまく活かすと、リハビリの効果も高まります。特に脳卒中の後などに、できなくなった動きを取り戻すためのトレーニングにとても役立ちます。

また、人によって症状や困っていることはさまざまです。そのため、一人ひとりに合ったリハビリの内容を考えることがとても大切です。リハビリの先生(セラピスト)や家族としっかり話し合って、自分にぴったりのやり方を見つけることが、回復への近道になります。

あきらめずに少しずつ続けることが、脳の力を引き出す原動力になります。自分を信じて、毎日の小さな積み重ねを大切にしていきましょう。