脳梗塞後にリハビリしないとどうなる?早期リハビリ開始と継続することの重要性

2025.05.07

脳梗塞は、脳血管が狭くなったり詰まったりすることで、脳細胞が損傷または壊死してしまう病気です。運動麻痺や感覚障害などの後遺症が残ることもあるため、早期からリハビリを行い、機能の回復や改善を目指すことが重要とされています。

では、脳梗塞後にリハビリしないとどうなるのでしょうか?この記事では、脳梗塞にリハビリが必要な理由と早期リハビリ開始の重要性を解説します。

早期の機能回復・改善と社会復帰を目指すためにも、本人だけでなく、サポートする方もリハビリの必要性を理解しておくことが大切です。

目次

脳梗塞の後遺症とは?リハビリしないとどうなるのかと早期開始の重要性

脳梗塞は後遺症が残ることが多く、機能の回復や症状の悪化を防ぐためにも、早期のリハビリ開始が推奨されています。ただし、リハビリは一人でできるものではありません。

本人だけでなく、サポートする方も脳梗塞後にリハビリしないとどうなるのかを理解しておくことが大切です。

脳梗塞の後遺症とは

脳梗塞は、脳血管が詰まったり細くなったりすることで血流が悪くなり、十分な酸素や栄養素を脳細胞に供給できなくなる病気です。これにより、脳細胞が損傷または壊死してしまい、さまざまな後遺症が現れます。

運動麻痺や感覚障害、高次機能障害など、脳梗塞が起こった部位や程度によってさまざまな後遺症が現れることが特徴です。そのため、症状にあわせたリハビリが必要となります。

脳梗塞にリハビリが必要な理由

現代の医学では、脳梗塞によって壊死してしまった脳細胞を元通りにすることはできません。しかし、適切な治療やリハビリによって、残っている細胞が失われた脳細胞の機能を補うことができるのです。

脳梗塞後にリハビリを行わなかった場合、症状が悪化したり間違った身体の使い方を再学習してしまったりするなど、身体にさまざまな影響が出る可能性があります。

後遺症の改善や、失われた機能の回復のために、脳梗塞後のリハビリが必要不可欠です。

早期開始で早期改善

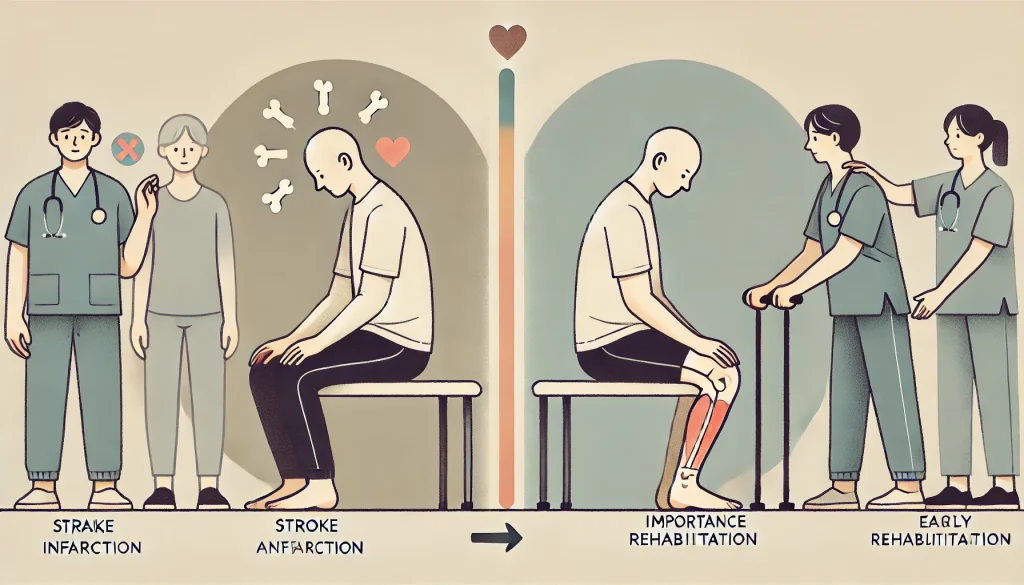

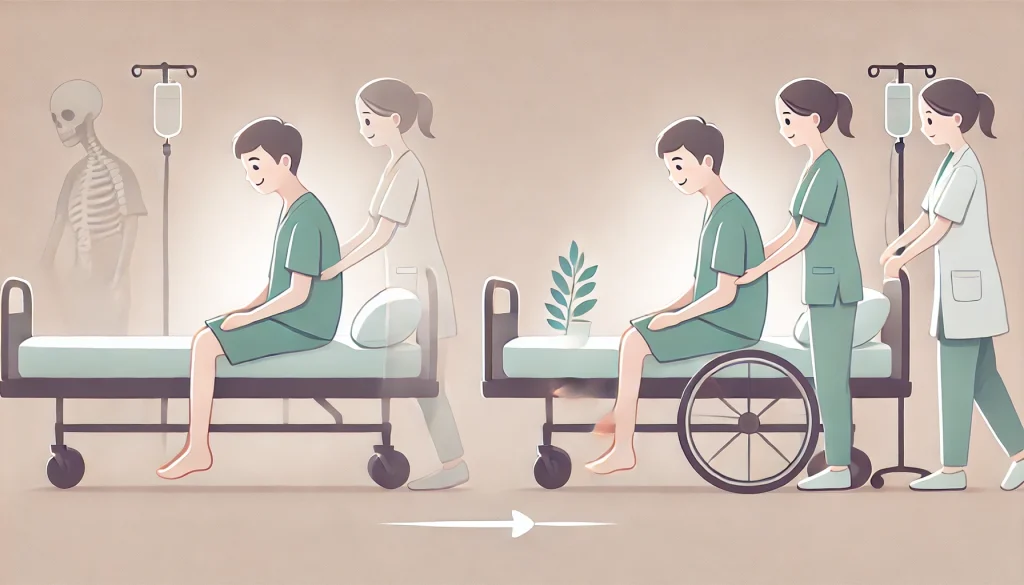

脳梗塞後のリハビリは、発症からできるだけ早く始めることが重要です。

脳梗塞の治療後は長時間寝たきりが続くこともあり、拘縮や筋力の低下、認知機能の低下などの状態となる廃用症候群になる恐れがあります。さらに、合併症を引き起こすことも少なくありません。

これらの予防のためにも早期のリハビリ開始が推奨されており、スムーズな日常生活への復帰にも期待ができます。

ただし、治療直後は状態が変化しやすいため、無理のない範囲で行うことが大切です。

脳梗塞後の急性期にリハビリしないとどうなる?効果的に行うためのポイント

脳梗塞後のリハビリは、3つの時期にわけて行われます。そのなかでも、発症から2週間頃までも指す急性期に適切なリハビリを行い、早期の機能改善や回復を目指すことが重要です。

ここでは、脳梗塞後の急性期にリハビリしないとどうなるのかと、効果的に行うポイントを解説します。

急性期〜生活期リハビリの目的

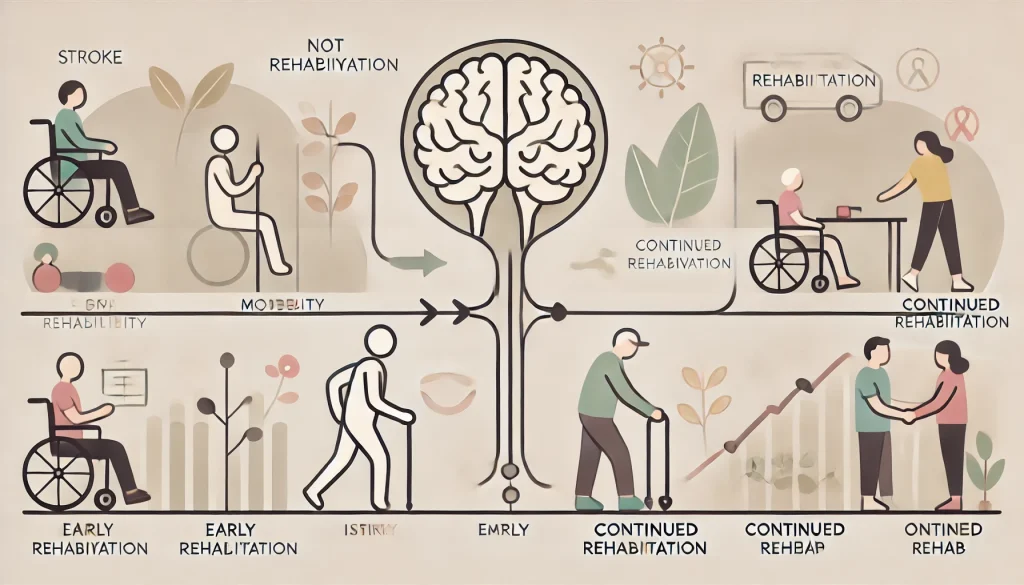

脳梗塞後のリハビリは、3つの時期にわけられます。

- 急性期:発症〜2週間

- 回復期:2週間〜6ヶ月

- 生活期:6ヶ月以降

脳梗塞は、発症早期ほど機能回復がしやすいとされているため、急性期から積極的にリハビリを行うことが重要です。容態が安定した方は回復期となり、早期退院や機能の改善、社会復帰を目指したリハビリを行います。

退院後の生活期リハビリでは、回復期で改善した機能や日常動作の維持・向上を図ることが主な目的です。また、生活期になると自宅や施設に移るため、自立した生活が送れるように環境を整えておく必要があります。

参考:京都大学医学附属病院「脳卒中後のリハビリテーションについて」

短期目標と長期目標

脳梗塞後のリハビリにおいて目標設定は、モチベーションを維持しながら継続して取り組むためにも非常に重要です。目標設定する際は、数週間単位の短期目標と数ヶ月単位の長期目標を設定しましょう。

長期目標を達成するためのステップとして短期目標を設定することで、モチベーションを保ちやすくなります。また、目標を達成していくことがモチベーションの維持・向上につながるため、達成可能な目標にすることも重要なポイントです。

それぞれの症状にあわせて、適切な難易度の目標を設定しましょう。

医師や専門家との連携

脳梗塞後は、症状の悪化を防ぎ早期の機能改善を目指すためにも、医師や専門家との連携が欠かせません。特に、急性期・回復期は入院中に行われることがほとんどのため、医師や専門家の指示のもとリハビリを行うことが大切です。

医師や専門家と連携することで、より効果的なリハビリで機能の改善、回復を目指すことができます。

脳梗塞後にリハビリしないとどうなるのかを理解したら…続ける方法を考える

脳梗塞後にリハビリしないとどうなるのかを理解したうえで、継続して行うための方法を考えることが大切です。

ここでは、退院後も継続してリハビリを行う方法を解説しているため、本人はもちろんサポートする方も一緒に確認しておきましょう。

リハビリの継続が大切

脳梗塞後のリハビリをやめてしまうと、せっかく回復した機能が維持できなくなり、症状が悪化してしまう可能性があります。特に、生活期になると「これ以上の改善が見込めないから」という理由でリハビリをやめてしまう方は少なくありません。

生活期リハビリにおいては、文字を書く・パソコンを使う・囲碁を打つなどの仕事や趣味もリハビリの一環です。自分の好きなことを取り入れながら、工夫してリハビリを続けていきましょう。

適切なリハビリ計画を立てる

脳梗塞後は、適切なリハビリ計画を立てることで目標設定がしやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。

リハビリ計画を立てる際は、医師や専門家のアドバイスを聞きながら、無理のない範囲で作成することが重要です。また、計画どおりに進まなかった場合の対処法も一緒に考えておくことで、継続して取り組みやすくなります。

訪問・オンラインリハビリの活用

退院後の生活期に移行すると、通所や通院でリハビリを継続する必要があります。また、自宅でも自ら積極的に行うことが重要です。しかし、通所が大変だったり一人ではやる気が出なかったりなどの理由で、リハビリをやめてしまう方は少なくありません。

そのような場合には、訪問・オンラインリハビリを活用してみるのもよいでしょう。自宅にいながら専門家の指導を受けられるので、後遺症で外出が難しい方や、一人ではやる気が出ない方におすすめです。

脳梗塞リハビリのよくある質問

Q1: 脳梗塞とは具体的にどのような病気ですか?

A: 脳の血管が詰まることによって、その先の脳細胞に血液(酸素や栄養)が行き届かなくなり、細胞が壊死してしまう病気です。壊死した脳の部位が司っていた機能(運動、感覚、言語など)に麻痺や障害が発生します。

Q2: 脳梗塞の治療において、リハビリテーションはなぜそんなに重要なのでしょうか?

A: 脳梗塞によって壊死した脳細胞は元に戻りませんが、リハビリテーションを行うことで、残っている機能的な脳細胞が、壊死した細胞が担っていた機能を代わりに学習し直す「脳の可塑性(かそせい)」を最大限に引き出すことができます。これにより、麻痺などの機能障害を改善し、日常生活動作(ADL)の自立度を高めることを目指します。

Q3: 脳梗塞後のリハビリテーションは、いつから始めるのが理想的ですか?

A: 脳梗塞を発症後、可能な限り早期(急性期)からリハビリテーションを開始することが理想的です。特に、発症後数ヶ月間は脳の可塑性が最も高まる「回復期」と呼ばれ、集中的なリハビリテーションを行うことで最大の改善効果が期待できます。

Q4: 記事のタイトルにもありますが、「リハビリテーションを行わない」とどうなってしまうのでしょうか?

A: リハビリテーションを行わないと、麻痺などで動かしにくくなった手足を動かさない状態が続き、廃用症候群(体力・筋力の低下、関節の拘縮など)が進行します。また、脳の可塑性を活かせないため、機能回復が進まず、麻痺などの後遺症が重度で固定化し、最終的に生活の自立度が低下し、介護が必要となるリスクが非常に高まります。

Q5: 退院後もリハビリテーションを続ける必要はありますか?

A: 病院での入院リハビリ(急性期・回復期)が終わっても、リハビリテーションを継続することは非常に重要です。特に、自宅での生活に合わせて機能の維持・向上を目指す訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションなどを活用することで、再発予防や日常生活動作の質の維持・向上につながります。

まとめ|脳梗塞後にリハビリしないとどうなる…早期開始と継続が大切

脳梗塞という病気は、脳の血管がつまってしまい、脳の細胞が傷ついたり、死んでしまったりすることがあります。そのため、どの場所にどれくらいの広さで起こったかによって、体がうまく動かなくなったり、言葉が出にくくなったりするといった後遺症が残ることがあります。

このような後遺症を少しでもよくしたり、悪くならないようにするためには、できるだけ早くリハビリを始めることがとても大切です。

リハビリとは、体や頭を動かす練習をして、もとの生活に近づけるようにするトレーニングのことです。早く始めることで、体の機能が戻りやすくなり、学校や仕事などにスムーズに戻れる可能性も高くなります。

また、病院を退院したあとも、リハビリを続けることはとても大切です。リハビリをやめてしまうと、せっかく良くなった機能がまた悪くなってしまうこともあります。

病院や施設に通うのが難しい人は、自宅に来てもらう訪問リハビリや、スマホやパソコンを使って行うオンラインリハビリなどのサービスを利用するのもよい方法です。家でも専門家からアドバイスを受けられるので安心です。

本人だけでなく、家族やまわりの人も、リハビリをしないとどんなことが起きてしまうのかをしっかり理解し、前向きにリハビリに取り組むことが大切です。