普段と様子が違う…子ども脳梗塞はあり得る?前兆・治療や予防方法を解説

2025.01.22

脳梗塞と聞くと大人が発症するイメージを持つ方が多いのではないでしょうか?

実は、子どもが脳梗塞になることもあり、年間10万人に1人が発病すると言われています。子どもが痙攣(けいれん)したり、頭痛などを訴えるときは、脳梗塞を起こしているかもしれません。

脳梗塞を起こせば、半身に麻痺が残るなどの後遺症が残る可能性があり、子どもの将来に悪い影響を及ぼします。そんな怖い、子ども脳梗塞について、前兆や治療方法・予防方法まで解説します。

現代社会では生活習慣が乱れやすいため、子どもの体を考えた生活習慣を目指しましょう。

目次

子ども脳梗塞の発病率や原因は?発症前の兆候・症状も解説

大人の脳梗塞は、動脈硬化など加齢による影響を受けますが、子ども脳梗塞は、生まれつきの病気が原因になります。

子ども脳梗塞の原因や、発症するとどのような症状が出現するのか解説します。

発病率と好発年齢

子ども脳梗塞は、10万人に1人が発症する病気です。頻度は低いといえますが、油断してはいけません。子ども脳梗塞の好発年齢は2つに分けられます。

- 周産期(生後1か月以内)

- 小児期(生後1か月以降)

周産期より、小児期の1~2歳に多いと言われているのが特徴です。1~2歳以降でも起こりえますが、発症率は平均的に分布しています。

子どもの脳梗塞の原因

子どもの脳梗塞は、生まれつきの病気が原因となります。逆に、生まれつきの病気を抱えていたら脳梗塞の危険が高いと思ってください。

<子ども脳梗塞の原因>

- 先天性心疾患

- 感染性血管炎

- 動脈解離

- もやもや病

特に心臓の病気は、子ども脳梗塞の大きな原因になります。心疾患を持っていると、血栓という血の塊を作りやすいので、脳の血管を詰まらせてしまうのです。

心臓の病気は脳梗塞と密接な関係にあると覚えておきましょう。

こんな症状には要注意!子供の脳梗塞の前兆

子どもが脳梗塞を発症すると、特徴的な症状が見られます。幼い子どもは自分で体調の異変を訴えることができないので、親が注意深く様子を観察してください。

<子ども脳梗塞の前兆>

- 痙攣やひきつけ

- 頭痛、吐き気

- 半身麻痺

- 行動障害(食べ物を落とす、物にぶつかる、よく転ぶなど)

- 過呼吸(フーフーとハーモニカを吹くような呼吸)

脳に異常が起きれば、あきらかにいつもと様子が違う事に気づくことでしょう。「これって脳の病気?」と心配になったら病院を受診してください。

子ども脳梗塞になったら後遺症は治るのか?治療法も紹介

脳梗塞を発症したら、「どんな後遺症が残るのか?」、「効果的な治療法はあるのか?」心配になりますよね。子ども脳梗塞の後遺症や予後、治療方法を解説します。

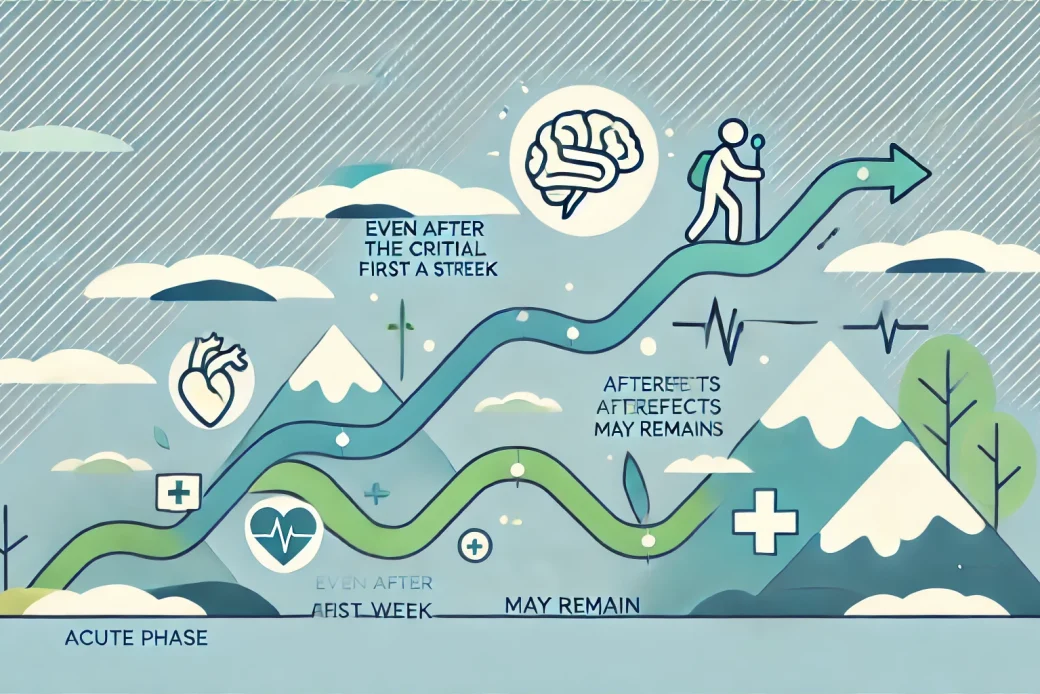

後遺症や予後

子ども脳梗塞の後遺症、予後は、脳梗塞の重症度によって異なります。大きい血管が詰まれば脳へのダメージが大きくなります。後遺症や予後をまとめると以下の通りです。

<脳梗塞の後遺症>

- 半身の運動麻痺(手が使いずらい、歩きにくいなど)

- 視覚認知障害(読み書きがしづらい)

- 注意障害(集中力が続かない)

子どもは成長と共に脳が成長するので、成人の脳梗塞よりも回復の幅が見込めます。しかし、重症例では、ある程度の後遺症を抱えたまま生活を送ることになるでしょう。

早期の受診が大切

子どもの脳梗塞による影響を最小限に抑えるために、早期の受診が大切になります。「いつもと様子が違う」と感じたら病院を受診しましょう。

この時、「小児科」に受診するのではなく、MRIなどの精密検査ができる「脳神経外科」を受診して下さい。

脳梗塞の診断は、MRIやCTなどの画像検査をしなければ見つけることはできません。事前に調べてから受診するようにしましょう。

子どもの脳梗塞の治療法

子どもの脳梗塞は、原因に対する治療と脳梗塞自体の治療に分けられます。ただ、重要なのは脳梗塞の原因に対する治療です。

<脳梗塞の治療>

- 原因に対する治療(先天性心疾患や血管炎自体への治療)

- 脳梗塞に対する治療(薬で血栓を除去する治療)

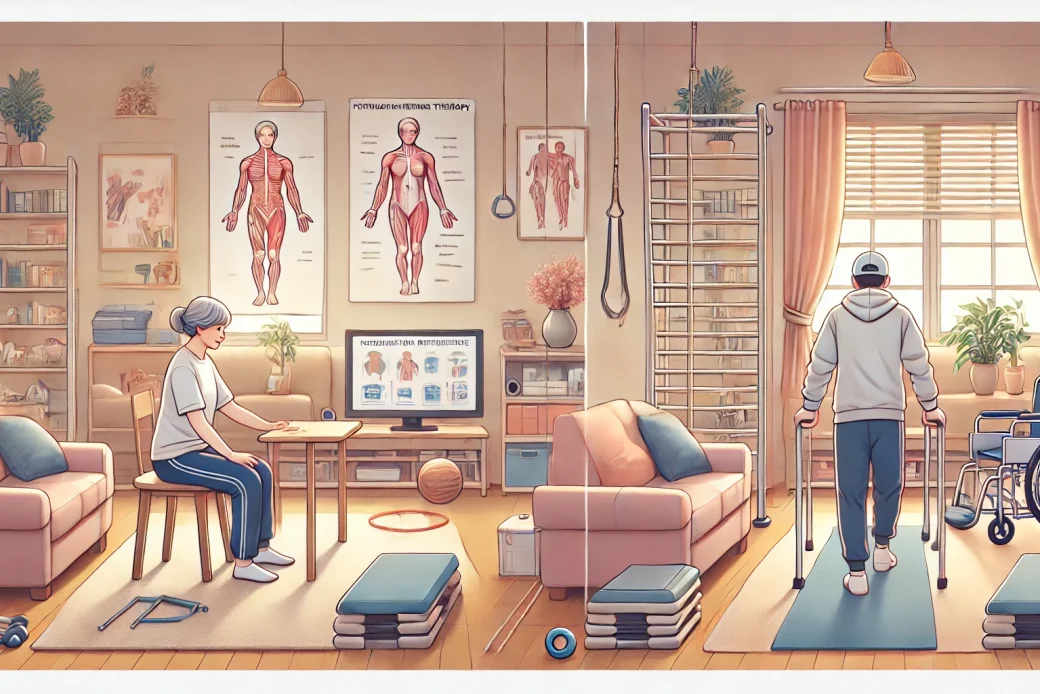

脳梗塞の治療が終わった後は、機能を回復するために、理学療法士など専門家によるリハビリが始まります。

子ども脳梗塞を予防できるのか…生活習慣を整える3つの方法

子どもの脳梗塞を予防するために、正しい生活習慣を意識しましょう。近年、子どもの肥満や睡眠不足が問題視されており、放っておけば脳梗塞の原因となります。

脳梗塞の予防、将来的な再発防止のためにも運動や食事、睡眠不足の解消が必要になるため、その理由を解説します。

10分でも毎日運動をする

昔に比べて、今の子ども達は運動不足、運動能力の低下が起きていると報告されています。コロナウイルスなどの社会的な影響もあり、運動する機会がさらに失われています。

運動と言っても難しく考える必要はありません。1日10分でいいので身体を動かす事を意識しましょう。車や、電車の利用を控えて、徒歩や自転車での移動を増やすだけでも運動不足解消につながるでしょう。

3食摂って脂質を抑えた食事を

生活習慣を整えるために、1日3食しっかり食べましょう。朝食を欠食する子どもは栄養バランスが崩れ、肥満になりやすくなります。

他にも、お菓子や揚げ物の食べ過ぎで肥満傾向になっている子どももいます。お菓子などの加工食品より果物などの自然食品をおやつにするようにしてください。

十分な睡眠は肥満を予防する

寝不足は食欲のホルモンに影響を与え、食べ過ぎの原因になることが分かっています。日本は大人も子どもも睡眠時間が足りない事が報告されており、改善が必要です。

両親も毎日仕事が忙しく大変だと思いますが、子どもが早く寝られるような環境を作る努力をしてください。

子ども脳梗塞|まとめ

子どもの脳梗塞の原因として、以下のようなものが考えられます。

- 先天性心疾患

生まれつき心臓の形や働きに異常がある病気です。心臓のポンプ機能がうまくいかずに血流が乱れることがあり、その結果、血液のかたまり(血栓)ができやすくなります。血栓ができると、それが脳の血管をふさいでしまう可能性があります。 - 感染性血管炎

細菌やウイルスなどの感染によって、血管が炎症を起こす病気です。血管に炎症が生じると、血管の内側が傷ついてしまい、脳へ行く血液が流れにくくなったり、血栓ができやすくなったりすることがあります。 - 動脈解離

脳へ血液を送る動脈の内側が裂けてしまい、そこに血液が入り込むことで血管の壁がはがれる状態です。動脈解離が起こると、血管が狭くなったり詰まったりしやすくなり、脳へ十分な血液が届かなくなる場合があります。 - もやもや病

脳の大きな血管が徐々に細くなったり詰まったりしてしまい、それを補うために細かい血管がたくさん作られる病気です。細い血管は詰まりやすいため、脳梗塞を起こしやすくなります。病気の名前は、脳の血管が“もやもや”とした影のように映ることに由来しています。

これらの原因の中でも、先天性の疾患からくる影響はとても大きいといえます。特に心臓の病気があると、血栓という血の塊が作られやすく、脳の血管が詰まる脳梗塞につながる可能性が高まります。

とはいえ、子ども脳梗塞には前兆がある場合もあります。もし、以下のような症状に気づいたら、早めに医療機関で相談してみましょう。

- 痙攣やひきつけ

体がビクビクと震えるようにけいれんしたり、意識がぼんやりしてしまうことがあります。普段見られない動きが突然起こったときは要注意です。 - 頭痛、吐き気

いつもと違う強い頭痛が起こったり、吐き気や嘔吐(おうと)が続いたりする場合は、脳に異常が起きている可能性を考えましょう。 - 半身麻痺

体の片側が動かしにくくなったり、力が入りにくくなることです。顔や腕、足などの筋肉がうまく動かせないときは、すぐに対処が必要です。 - 行動障害(食べ物を落とす、物にぶつかる、よく転ぶ など)

ふだんはできる動作にミスが増えたり、つまずきやすくなったりすることがあります。食事のときに物を落とす回数が増えたり、よく壁やドアにぶつかるようになったら注意が必要です。 - 過呼吸(フーフーとハーモニカを吹くような呼吸)

息を大きく吸ったり吐いたりする動作が続く状態です。過呼吸が激しくなると手足がしびれるなどの症状も出てくることがあります。

脳に異常が起きる前には、こうした「ちょっとしたサイン」が現れることがあります。小さな変化も見逃さず、注意深く様子を見守ることで、最悪の状況を回避できる可能性が高まります。「いつもと違う」と感じたら、早めに病院で診察を受けるようにしましょう。